ブログ

2023.09.20

死亡届人の名前が違う?!

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。9月に入っても残暑が続いていますが、この暑さも今週末あたりでひと段落つきそうな様子ですね。もうひと頑張りしましょう!

さてさて、今回は死亡届の際にあったお話しです。

具体的には、遠方にお住まいのご家族の代わりに死亡後に必要な役場等への届け出を代行していた際の出来事なのですが、そこで滅多に遭遇しない出来事が発生しました。

死亡後に必要な届け出として、死亡届をはじめとして健康保険や介護保険等の資格喪失手続きが必要となります。また自治体によって金額等は変わりますが申請をすれば葬祭費(名古屋の場合は5万円)などの扶助を受けることも可能ですので、こうした届け出は忘れずに行う必要があります。

ただ、遠方にお住まいのご家族の場合は葬儀や遺品整理、金融機関の確認など慣れない地域で土地勘もなく右往左往してしまうことも珍しくはありませんので、そうした部分を当協会がサポートを行っております。

そうした遠方にお住まいのご家族からの依頼に基づいて、故人の死亡後の手続きを代行していた際の話しなのですが、これらの届け出については、一般的には「死亡診断書(死体検案書)」があれば可能です。

ただ、当協会のように死後事務に続いて相続手続きをも代行して行うケースでは故人の相続人調査の一環として故人の出生~死亡までの戸籍が必要になりますので、故人の除票や死亡の記載のある戸籍を取り寄せてから各種届出に入ることもあります。

今回のケースでは、故人が孤独死(孤立死)の状態で発見されたという経緯があった為、警察の方で事前に戸籍調査が行われており、故人の本籍地がお住まいの名古屋にあることが分かっておりました。

ですので、各種届出の前に死亡の記載のある戸籍も発行してもらおうと役場へ赴いたのですが、1時間経っても呼ばれない。係員の方に「まだ掛かりますか?」とたずねても現在確認中ですとの返事だけで一向に進む気配がありません。

待っている時間ももったいないですので、同じ役場でできる申請手続きを先に進めてしまおうと各窓口を廻って、健康保険の資格喪失手続きや敬老手帳や敬老パスの返還手続きを進めていきました。

同じ役場でできる手続きを全て終えて戻ってくると呼び出し番号が表示されていましたので、やっと発行されたかと窓口へ行ったのですが、結果としては発行できないという回答。

理由を確認すると、「死亡届に記載のある届け出人の名前と今回お持ち頂いた委任状との名前が違う」というものです。

当協会が持参した戸籍発行の代理請求に必要な委任状は、依頼者本人の直筆ですので間違いがある訳はなく、問題は死亡届に記載されていた届け出人の名前です。

例えば、名前の一字が「緑」と「縁」のようによく似た感じという物があると思うのですが、今回のケースでは読み方も同じだけれど、偏が違っているという理由でした。

故人の戸籍(除籍)には死亡届を誰が届け出を行ったかが記載されるため、届け出が間違っているとなると役場としても放置しておく訳にはいかず、訂正の届け出をしてくださいということになります。

ですので、届け出人の訂正が終わらない限り故人の死亡の記載のある戸籍の発行は受けれないことになってしまったのです。

しかし、幸いと言っていいのか相続人の方から依頼を受けたその足で役場で手続きをしていたため、間違いが発覚したのも依頼者の相続人と別れてすぐのことでしたので、慌てて相続人の方へと電話連絡を入れて役場への動向をお願いいたしました。

相続人の方も快く応じてくださって訂正の届け出もすぐに終わり、戸籍の発行自体は訂正の手続きをしてからとなるため後日の発行ということには変わりありませんが、最短での発行に漕ぎつけることができました。

行政機関への届け出は戸籍に拘る必要はありませんが、金融機関での手続きではどうしても戸籍が必要となってきますので、戸籍が揃わないと何も始められないといっても過言ではありません。

特に故人と相続人の関係が兄弟姉妹のような関係ですと銀行での残高証明を取るだけでも、「故人の出生~死亡までの戸籍」と「故人の両親の出生~死亡までの戸籍」の両方(本人と父方、母方の3人分)が必要となりますので、故人の子供が相続手続きをする倍以上の時間が掛かってしまうので、戸籍の調査はすぐに取り掛かる必要があります。

今回の原因について、役場の担当者の方は葬儀業者が届け出人の名前を書き間違えたのではないかとおっしゃっていましたが、葬儀業者の方に確認したところ、間違えてはおらず、役場の方が間違えたのではないかと言われ、全く正反対の主張となっていました。

死亡届は役場に保管されていますので、相続人が申請すればどちらが間違えていたかははっきりできるのですが、相続人としては名古屋にいる間に訂正もできているし、誰かの責任を問うようなこともしたくはないとのことで、平穏無事?に終えることとなりました。

手続きを担当していた私としても、滅多にあることではないですので「え?」となったのは正直なところではありますが貴重な体験をさせてもらったと思っています。

相続放棄案件で期限が迫っている時にこんな事態に遭遇したらと思うとゾッとしますけどね(汗)

遠方にお住まいだった故人の死後事務でお悩みの際は名古屋の死後事務支援協会までご相談くださいね。

2023.09.14

名古屋市の敬老パス返却での出来事

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。9月も中旬になろうというのになかなかに残暑が厳しいですね。今年は秋はあるのかな?

さてさて、死後事務支援協会では故人の死後事務を家族からの依頼で行うこともあります。一般的に死後事務委任契約は生前に依頼者本人と契約を結んでおき、依頼者に万が一の事が起きた際は受任者として依頼者(故人)と生前に結んだ死後事務委任契約に基づいて業務を遂行していきます。

ただ、死後事務委任契約を結んでいないと故人の死後事務を第三者ができないという訳ではなく、相続人である故人の親族から委任状等をもらって正式に依頼を受ければ故人の死後事務(葬儀手配、納骨手配、遺品整理等)は問題なく行うことできます。

ですので、私の個人事務所である「第八行政書士事務所」では孤独死された故人の親族からの依頼で故人の遺体引取り、死体検案書(死亡診断書)の取得代行、葬儀の手配や納骨、遺品整理、行政機関への届出等を親族に代行して行うことも良くあります。

真夏の孤独死のようなケースでは警察によってDNA鑑定が行われるケースも多く、警察から親族が連絡を受けてから数週間後に遺体の引取りとなるケースがありますので、事前に死後事務に関する依頼を受けておくことで、親族が名古屋に来られるタイミングで葬儀の手配をしておくことができるようになります。

極端な話し火葬日に名古屋にお越し頂き、火葬中の待ち時間の間に今後の打ち合わせを行い、ご家族は当日中に戻られて、後はこちらで手続きを全て代行するということも可能です。

もちろん、手続きの中には電話回線のように代行するよりもご家族から直接連絡を入れて頂いた方がスムーズに解約手続きが進むという物もありますので、そうした手続きは適宜ご案内させて頂いております。

ですので、当初は3日間程度名古屋に滞在して、役場や遺品整理、金融機関等の手続きをしなければと考えていたご家族の方が、死後事務に関しては全て代行を依頼されて、故人の勤務先やご友人に挨拶だけして1日だけで帰られるということもあったりします。

今回のご相談者の方も同様に遠方に住まわれているご親族の方であり、お仕事の関係でできるだけ手早く必要なことだけを済ませて戻りたいという方でしたので、基本的に全てこちらで代行する形でご依頼頂き手続きを進めて参りました。

遺体引取りの手配、葬儀手配、納骨手配、役場への届出、葬祭費の請求、健康保険等の資格喪失手続き、敬老手帳や敬老パスの返還、遺品整理の手配、公共料金の停止連絡、クレジットカード会社や生命保険協会への契約問い合わせ、NTTやNHKの解約手続き、そして金融機関への相続手続等々を依頼に基づいて一気に進めていきます。

そうした手続きの中で特に大事なのが故人の生活されていたお部屋の遺品整理。故人が孤独死されていた様なケースでは警察の方でもある程度の貴重品は遺体を引き上げる時に一緒に保管してくれますが、あくまですぐに見つかる範囲の貴重品だけですので、相続手続に必要な全ての物を見つけておいてもらえる訳ではありません。

ですので、死後事務や相続手続に必要となる各種書類関係を遺品整理の際に再度士業目線で確認しながら回収していきます。

今回のケースでは、役場の福祉課へ故人の死亡の届出を行った際に敬老パスの発行がされているとお聞きしたため、敬老パスがどこかに隠れていないかと探していたところ、なんとキッチンの台所に残されていました。

その他にも生命保険証券や合併前の銀行の通帳等、実際に契約が生きているのかどうか怪しい資料であっても一旦持ち帰って契約の有無を確認します。(保険関係は相続人から連絡してもらいます)

名古屋市では、65歳以上の方に対して市バスや地下鉄などを無料(発行時に負担金は有り)で乗車できる「敬老パス」を発行しているのですが、利用者が亡くなった際は敬老手帳等と共に福祉課へと返却する必要があります。

今回も敬老パスが見つかったので返却しようと福祉課へ持っていったところ、ICカードのチャージ金額が5,000円ほど残っているので、受け取ることができないと言われてしまったのです。

名古屋市「敬老パスについて」より

これは名古屋市のホーページなどには記載されていないのですが、敬老パスには2万円を上限に電子マネーをチャージでき、利用者が死亡した際などに返還する時にはチャージ残高を220円以下にしておかないと返還には応じてくれなかったりします。

ですので、窓口では「相続人の方でコンビニ等で利用して頂き、チャージ金額を220円以下にしてからお持ちください」と言われてしまうのですが、相続人が名古屋に住んでいる方でしたら問題ないのでしょうが、遠方に住んでいる相続人の場合は困ってしまいますよね。

チャージ金額が上限の2万円近く入っているのでしたらまだしも、500円程度の場合ですとわざわざ遠方に住む相続人に郵送して、相続人がコンビニ等で数百円だけの買い物をして改めて名古屋市の担当部署へ郵送で送るとなると、結構な手間です。

もともと敬老パス自体は返還しなかったとしても罰則等はなく、遺品整理等で見つからなかった場合は紛失したという形で処理されますので、仮に手元に残っていたとしても返還の手間を考えれば相続人によっては返還せずにそのままにしてしまうケースもあると思われます。

敬老パスについている交通系ICカード「manaca」はmanaca単体でも発行されおり、名古屋市及び近郊では定期券などの機能も含めて幅広く利用されています。

manacaにも電子マネーとして2万円を上限にチャージすることができるのですが、こちらは各地下鉄の駅長室などに持参すれば、現金で払戻しを受けることができます。

ですので、相続人や相続人から依頼を受けた士業等が委任状と戸籍関係の書類を持参すれば、その場でチャージ金額やデポジット料金などを精算して現金で返してもらうことができます。

名古屋市交通局「マナカ電子マネー」

敬老パスにチャージされた金額は返金してもらえず、manacaにチャージされた金額はその場で即返金。相続や死後事務の手続きを行っているとなんでこんなにも対応が違うの?と思わされる事も多いですが、敬老パスの返還の場合も、後日、相続人の指定口座へ振込みで返還などの対応をして貰えないものでしょうかね。

コンビニや自動販売機でかざすだけで支払うことができる電子マネーは非常に便利で高齢者の利用も増えています。しかし、今回のケースのように返還手続きが面倒となればチャージ金額もろとも処分してしまっているケースも少なからずあると思われ、全体で見ればかなりの電子マネーが闇へと消えていってしまっているのではないでしょうか。

追記(令和5年10月20日)

上記の記事を読まれた方より貴重な情報のご提供を頂きましたので、参考に載せておきます。

上記の記事では、ICカード内のチャージ金額が220円以下でないと敬老パスの受け取りを拒否されることがあり、地下鉄等での対応とは異なり現金での返金は行われていないと実際の窓口で私が経験した対応を記載しています。

情報の提供をして頂いた方は、自分も同じ境遇であり、ICカードにもチャージ金額を入れていることから実際の対応がどのようにされるのかをご自身のお住まいの地区の担当部署へ確認にいきその結果をお知らせくださいました。

その際の回答としては、記事記載のように220円以下でなければ受け取らないという訳ではなく、220円の手数料が掛かってもよければ現金での払い戻しを行うというものだったそうです。

つまり、「相続人に0円にして持ってきてもらう」か「220円の手数料をかけて現金で払い戻す」かの選択肢があるとのことでした。

同じ名古屋市内で区役所によって対応が異なるのか?と疑問に思うところですが、こういった対応もあると知ることができれば次回からは「220円の手数料を支払えば現金での返金対応もありますよね?」と強気に行くことができますし、相続人の方への案内の仕方も変わってきます。

情報提供頂き誠にありがとうございます!

2023.07.22

サイレントコロナの影響

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。東海地方も梅雨明け宣言があり、いよいよ夏本番の到来といった感じでしょうか。

連日の猛暑てかなり体に堪える日々が続いていますが、適切なエアコンの使用などで体に負担を掛けないようにしていきましょうね。

学生は夏休みへと突入して、サマーバケーションの色が濃くなってきていますが、先日伺った病院では、コロナによる面会禁止が再び始まっていました。

病院から深刻な病状にある患者さんの死後事務の相談に乗って欲しいとの連絡を受けて駆け付けたのですが、少し前では面会制限等も緩和されて、公証人の先生も呼びやすいなと思っていたところ、コロナ患者の急速な増加に対応してなのか、一般面会が禁止となっていました。

今回のご相談者の方は病状や残っている時間も限られているということから、担当医の許可を特別に貰って聴き取り等を行わせて頂いていますが、体の状態もあり一度で全ての聴き取りを行うのも難しく実際の契約までには何回かに分けて聴き取りを行う必要があります。

ただでさえ、病院で治療中の患者さんとの打ち合わせは、担当医師とも調整をして行う必要もあり、どうしても日程的に厳しい状況になりやすいのに、コロナの影響でより調整が難しくなってきています。

5類に変更されてからはコロナのニュースは以前ほど頻繁にされてなくなってきており、世間ではコロナへの関心が薄まってきていますが、病院等の患者さんの命を預かる場所では依然として危機感に包まれているのを肌で感じるところです。

高齢者や患者さんと接する機会の多い、私たちのような仕事でも気を抜いてはいけないなと改めて実感したところであります。

コロナへの関心は薄まりつつある現在ですが、関心が薄まっているからこその危険もあります。サイレントコロナには十分お気をつけくださいね。

2023.06.15

遺言書の付言事項は第三者に見られることがある?!

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。6月はジューンブライドとして結婚式のイメージがありますが、この時期は乾季の海外なら別ですが日本では梅雨のシーズンで雨も多く結婚式には向かないと思うのは私だけでしょうかね?

さてさて、本日は遺言書の付言事項について死後事務委任にたずさわる者としての視点から少し注意喚起をしておこうと思います。

遺言書には遺言事項として記載する本文とは別に法的な拘束力のない遺言者の希望や想いを綴っておくことができます。この遺言書の本文とは別に記載される文書を「付言」と呼びます。

イメージ的には、一般の手紙の本文の後の「追伸(P.S)」みたいなものでしょうか、本文で重要な事や伝えたいことは記載したけれど、その本文を補完したり、本文とは別に伝えたい事を記載するようなイメージで合っているでしょう。

一般的に付言事項として書かれる内容としては、「家族へのメッセージ」「感謝の気持ち」「葬儀やお墓の希望」「相続財産の分け方についての理由」「遺留分を請求しないようにとするお願い」等があります。

相続財産の受取人や財産の分け方の指定等の遺言書として法的拘束力のある遺言事項については、遺言の本文に書くことになりますが、家族へのメッセージや葬儀の希望等については、遺言事項とならないため付言事項として扱われることになります。

家族へのメッセージなどの法的拘束力のない付言事項については、基本的には何を書いても問題ありません。士業等の専門家は、家業を継ぐ長男に事業資産を相続させるなどの偏った相続割合になってしまう遺言書を作成する際などに、付言で遺言者の想いを書いておいてもらうことで、たとえ不公平な内容の遺言であっても故人の想いを伝えることで他の相続人が納得しやすい雰囲気を作るための提案を良くしていたりします。

また、相続財産とは別に葬儀や納骨先の希望、可愛がっていたペットの飼育方法等を記載することで、家族に行ってもらいたいことや自分が死んだ後の希望を書いておくことで、遺された家族が判断で困らないようにメモを残すといった使い方もできます。

当協会でも、死後事務委任契約を結ばれる方には遺言書を作成してもらいますが、その都度「付言事項として何か書かれますか?」と確認しています。

死後事務委任契約を結ばれる方には、相続財産を遺しておくべき家族等がいらっしゃらない事も多く、相続財産を自治体や公益団体等に寄付するとして、付言事項は特になしとされている方も少なくありません。

それとは反対に、法定相続人として子どもや兄妹がいるのに、敢えてご自身の財産を相続人以外へと遺贈するという希望を持っていらっしゃる方も大勢います。

相続人がいる場合に、相続人以外へ財産を遺贈する事自体は、本人の財産を誰に渡すかは本人の自由ですので、「遺留分」について認識したうえでなら自己の財産を誰に渡すかは本人が決めれば良いものです。

ですので、自分の財産を動物愛護に使用してもらいたいとして、遺言書の本文に犬や猫の保護を目的とした団体に遺贈するという趣旨の事を記載して、付言には、自分がどれだけ動物愛護について考えているのか、またその想いを家族にも理解してもらい、遺留分の請求等はしないでもらいたいといった内容を付言事項に書くというのは、付言の正しい使い方といえるでしょう。

遺言書における付言事項をこのように使うのでしたら問題ないのですが、死後事務委任契約を利用される方の中にはこれとは違った形で付言の希望を述べられる方もおり、これには注意が必要となります。

死後事務委任契約を利用される方は必ずしも天涯孤独の方ばかりという訳ではなく、相続人として兄妹はいるけれど仲が悪い、だから兄妹の世話にはなりたくないし、自分の財産を渡すのも嫌だから第三者に自分の死後の手続きを依頼したいというケースがあります。

こうした依頼自体は良くある依頼なのですが、いざ遺言書の文案を考えるといった段階で「付言事項はなにか書きますか?」とお聞きすると、上で挙げた何故遺贈をするのか?といった理由を超えて家族への恨み言ともとれる内容を記載しようとされる方がいます。

もちろん、付言事項は自由に記載できますので、家族への恨み言を書いても問題ありませんし、人生の最後にこれだけは言ってやりたい!という強い希望ならそれも有りかと思います。

ただ、中には遺言書の内容は遺言執行者にしか知られないのだから、せっかくだから文句のひとつでも書いておこうと考えている方がいます。

遺言書は故人の最終の意思を表す書面であり、重要な個人情報の塊とも言える内容ですので、当然誰でも自由に見れる物ではありません。

ですので、遺言書を作成される方のなかには遺言執行者だけが遺言の内容を知っていると勘違いされている方がいます。しかし、これは大きな間違いで、遺言書は作成者が考えている以上に第三者の目に触れるものだと考えて作成する必要があります。

実は第三者に見られる事が多い遺言書

先にも書いた通り、遺言書は個人情報の塊とも言えますので関係のない第三者がその内容を知る事はありません。しかし、反対に言えば関係のある第三者は中身を知ることができるとも言えます。

遺言書の内容を実現するにあたって、遺言執行者が定められている場合、遺言執行者は相続人等へ就任承諾通知とともに遺言書のコピーや財産目録を送付しなければいけません。

これは、遺留分をもたない兄妹しか法定相続人がおらず、遺言で全財産を兄妹以外へ遺贈するといった内容のように、兄妹が1円も貰うことがないケースでも、遺言執行者は遺言書のコピー等を兄妹へ送らなければなりません。

遺言書を作成される方の中には、兄妹には遺産を一切渡さないのだから遺言執行者を決めておけば、遺言執行者が兄妹には秘密にしたまま財産を処理してくれるだろうと思われていることがありますが、これは大きな間違いです。

例え、財産を1円も貰わない場合であったとしても法定相続人がいる以上、遺言執行者は法の定めに基づいて遺言書のコピー等を郵送しますので、遺言書の内容は知られることになります。

ですので、いくら付言事項であっても恨みつらみのような過剰な内容を遺言書に遺しておくと余計なトラブルを引き起こす原因となってしまいます。

また、遺言書に記載する財産として「預貯金」「不動産」「株式」「車」等について、誰に渡すのかといったことを記載しますが、こうした内容を実現するにあたり遺言執行者は銀行や証券会社等の各関係機関へ遺言書を提出する必要があります。

例えば、遺言書で銀行に預けている預金を相続人以外の第三者へ遺贈するという内容を書いていた場合、相続発生後に銀行で遺言執行者が手続きをしようと思ったら、遺言書の内容を銀行に確認してもらう必要がでてきます。

銀行側としては、遺言執行者が本当に遺言書で定められた遺言執行者なのかどうか、また財産の遺贈先として本当に相続人以外が指定されているのかどうかを確認しないことには、解約手続きに応じられないため、当然遺言書の内容を確認する必要がでてきます。

これは、その対象財産が預貯金以外の株式や自動車等であっても同様で遺言書の内容というのは、遺言書に記載した財産の数だけ第三者の目に触れると考えてください。

ですので、遺言執行者から兄妹に通知されることを知ったうえで、恨み言を書いた遺言書を作成しようと思っていた場合であっても、その内容が金融機関等の第三者の目にも触れるということまでは想定していなかったということもあります。

私たちのような士業が遺言書の作成のお手伝いをするケースであれば、そうした事情も説明することが出来ますが、最近は法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の利用も増えてきており、専門家のアドバイスのないまま遺言書を完成しているケースも珍しくはありません。

もし、上記のような内容で付言事項を書かれている方がいたら、遺言書の内容は意外と第三者の目に触れるということに気づいて頂ければと思います。

遺言書、死後事務のご相談は死後事務支援協会までどうぞ~。

2023.06.12

見守り・財産管理契約が命を救った。

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の谷です。連日の雨模様で気が滅入りますね。これからの時期は食中毒や熱中症に要注意となります。特に高齢者の方はちょっとした油断から大きな事故にも繋がってしまいますので、ご本人はもちろん周りの皆様も気を付けていきましょう。

さてさて、本日は死後事務委任契約を結ばれた方の見守り契約の中で起きた出来事についてです。

当協会は、死後事務委任契約を結んで頂いた方には定期的な安否確認をメールや電話にて行っていますが、必要に応じて有料のサービスとして財産管理のサービスも提供しています。

当協会を利用されている方は他の身元保証会社と異なり、万が一の保険的な意味合いで契約されている方も多く、比較的若い年齢層の方の契約が多くいらっしゃいます。

そのため、こうした財産管理契約のサービスを利用される方は少ないのですが、高齢者の中にはご利用頂いている方もみえられます。

そんな見守り・財産管理契約を結ばれている高齢者の方の中のおひとりの話しですが、ある日の晩に入所している施設の方より「散歩に出たきり戻ってこられない。自宅に戻られているかもしれないので一緒に室内の確認をしてもらえないか!?」という緊急の連絡が入りました。

なんでも、昼間に散歩に出たきり戻られてきていないとのことで、施設の方も必死に探されている様子でした。ご本人は別段認知症という訳でもなくどこかで迷子になったとしても周りに助けを求めることは出来るはずで、連絡もないのはどこか人の目のないところで倒れているのではないかということです。

急いでご本人からお預かりしている鍵を持って自宅に伺い、施設の方と一緒に室内の確認をしようとしたところ、玄関のバーロックが掛かっていて開くことができません。

バーロックが掛かっているということは室内に人がいるという事ですから、本人は中にいる!と大声で呼びかけてみると返事がありました。

聞こえる範囲で状況を聞いてみると、自宅に戻った時に転倒してしまい起き上がれなかった様子で、近くに携帯もなく助けが呼べなかったご様子。

とにかく室内に入らないと詳しい状況もわからないので、玄関のバーロックの解除を試みます。以前に勤めていた賃貸不動産の管理会社の経験がこんなところで生きるとは!と思いながらも手早くバーロックを外して中に入れる状況に。

ご本人は寝室の床にうずくまっていらっしゃる状況で、意識はありますが転倒の衝撃か起き上がる事ができません。万が一があってはいけませんので、救急車の手配をするのですが、電話を切って数分もしないうちに救急車のサイレンの音が聞こえてきて、「もう来た!」と日本の救急体制の凄さを実感しました。

救急隊員に引継ぎをして、ご本人はストレッチャーに乗せられて運ばれていきましたが、大きな事故に発展しなくて施設の方とほっと胸をなでおろしました。

今回のご利用者の方は、施設入所の際に自宅の管理も頼まれたため、鍵をお預かりしていましたが、鍵をこちらで保管していなかったら、本人は室内にいるかどうかの確認にも手こずり発見までにもっと時間が掛かったかもしれません。

当時はまだ季節的に涼しい時期でもあったのですが、これが真夏の暑い時期だったらと思うと発見までの数時間が命運を分けていたかもしれません。

そう思うと、施設の方が事前に緊急の連絡先や鍵の保管の有無などを確認しており、すぐにこちらに連絡を頂けたことが功を奏したとも言えますね。

死後事務についてのご相談は死後事務支援協会までどうぞ~。

2023.06.09

成年後見人の市町村申立ての相談が門前払い。親族以外の支援者は話しすら聞いてもらえないのか!?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋は梅雨らしい天気で、天気予報を見ても雨マークが続く毎日となっております。太陽のありがたみを実感しますね。

さてさて、本日は死後事務とは少し違うのですが死後事務とも切り離しては考えることができない成年後見人についてです。

成年後見人は、既に認知症になってしまっている方などに対して家庭裁判所が成年後見人を選任する「法定後見」と高齢者等が元気なうちに自分で自分の後見人を予め選んで契約しておく「任意後見人」の二種類があります。

法定後見人を選任する場合は、本人は既に認知症等で物事を判断する力が弱まっていることから親族等が申立てを行うのが一般的なのですが、死後事務委任を活用されている方のような場合はそうした身近な親族がいないケースが多くなります。

そうした本人のために成年後見人の申し立てをする人がいない場合は、市町村が親族に代わって成年後見人選任の申立てを行う制度があるのですが、今回はこの市町村申立ての選任についてのお話しとなります。

市町村申立ての具体的な方法等の解説ではなく、役場に相談したところ門前払いをくらってしまい、支援者からの相談では全く対応してくれなかったという話しになりますので、具体的な手続きについて探されている方はこの先をお読みなられても参考にはなならいことを予め書いておきます。

市町村申立て相談までの経緯

今回、市町村申立てで成年後見人の選任をしてもらう必要があるのではと考えた方とは、もともと私自身の個人事務所に入った相続手続きからお付き合いのある方です。

日頃お付き合いのある葬儀業者様より、葬儀を施行された親族の方が故人の相続手続きを行ってくれる先生を探しているとのことでご紹介頂き、亡くなったご主人様の相続手続きを進めていた方となります。

相続人には娘さんもいるのですが、ご病気のため遺産分割を無理に進めることもできず、病状が落ち着くのを待っている間に、奥様より色々と相談を受けて対応をしている間に付き合いも長くなり最近では心配事があれば最初に電話連絡を貰うような関係となっていました。

もともと娘さんとお母さまはお二人で生活されていたのですが、お母さまの身体的状況や娘さんの病状、そしてなによりご病気を抱えた娘さんの世話をしているお母さまの日常生活が私の目から見てかなり危険な状況に映っていました。

そうした危険な状況でもあるのに、高齢のお母さまもご病気を抱えている娘さんもどこからの支援も入っておらず、お住まいの自治体にこの危険な状況が把握されていない状況です。

ですので、まずはお母さまと娘さんの窮状を知ってもらい社会的支援に繋げるために、地域包括支援センター(いきいき支援センター)に状況説明に走りました。

いきいき支援センターにて高齢のお母さまの状況と娘さんのご病気について相談に乗ってもらい、お母さまについては支援実施に向けて要介護認定等必要な手続きを進めてもらい、娘さんについてはお母さまと一緒に保健センターに相談に伺って支援方針を決めていくことになりました。

併せて、娘さんの病状に応じた障害者手帳の交付申請や受け取っていなかった過去の障害者年金等の申請についても社労士の先生にも協力してもらい、無事受給することができました。

ここまでに約1年程掛かっていたりもするのですが、なんとかお母さまも娘さんも落ち着いた生活が出来る状況になってきていました。

お母さま、娘さんともに入院へ

しばらく落ち着いた生活が続いていたのですが、娘さんが病気のために入院をすることになりました。お母さまも高齢ではあったのですが、お会いした当初は娘さんの世話も含めてなんでもおひとりでこなされていたのですが、だんだんと体調を崩されることも多くなり、訪問看護や定期的な医師の診察、リハビリ等を自宅で受けて生活されていました。

この時点で、地域のいきいき支援センターとの繋がりや訪問看護の手配等も終わっていましたので、私としては、定期的な状況の確認やご自身では出せないゴミ出しの手伝いなどを行うといった感じで関わりを続けていました。

また、お母さまが足を悪くされてからは外出をすることができないため、娘さんの入院費用の支払いや日常の各種契約代行等もこの頃には、見守り契約を結び行っていました。

最初に述べた任意後見契約についてもこの時点でお勧めはしたのですが、公証人を自宅に呼んでの手続きについて難色を示されたため、任意後見契約については今後の検討してもらうこととなりました。

そうしている内に昨年の年末(2022年)頃にお母さまから何度が緊急の連絡が入るようになりました。連絡内容は、「ベットから降りたら戻れなくなったからベットに戻して欲しい」「ヘルパーが来たが玄関まで行って鍵を開けることができないので代わりに開けて欲しい(万が一に備えて鍵を預かっている)」といった内容で、体力的にひとり暮らしは危険なのではないかというものです。

時期的に年末ということもあり、このまま訪問看護や病院が休止となる年末年始に入ってしまうと万が一のことが起きた場合には対処が遅れてしまうのではないか?といった心配があり、ケアマネの方とも相談して緊急で受け入れてもらえる病院を探すことに。

幸いケアマネの方の尽力もあり、受け入れ先が見つかり年末は入院手続きや付き添いでバタバタしてはいましたが、おひとりのままにしておくといった事態は避けることができました。

娘さん死亡の連絡が警察より入る

このような形で相続手続きで関与した当初は考えてもいなかった長期のお付き合いとなっていたのですが、娘さんは入院後にグループホームに入って生活するなどして、定期的にお母さまとも電話でのやりとりをして過ごすなど落ち着いた生活が続いていました。

お母さまも入院先の病院で、これまでできなった足の治療等を本格的に行って、時期をみて高齢者施設へ入所といった形で支援方針が決まっていきました。

年が明けてからお母さまも特別養護老人ホームへと入所が決まり、入所契約等のお手伝いをしていたのですが、病院を退院したあたりからお母さまの言動にこれまでにはなかった発言が含まれるようになってきて認知機能が少し衰えているのでは?と感じるようになりました。ただ、私のことはしっかり認識してくれていましたし話しのキャッチボールも問題なくできてはおりました。

お母さまが施設へ入所された事で、自宅でお母さまが娘さんを無理に世話をするという状況が無くなったため、娘さんも自宅でひとり暮らしに向けて病院との調整が行われていました。

しかし、ある日警察より私の携帯へと電話が入り娘さんが亡くなったことを知らされます。もともと、お母さまの手伝いを通して娘さんの支援も行っていたことから娘さんが入院していた病院や市の職員等からは私がお母さまの代理人と思われていたようでこちらにも連絡が入ったようです。

警察からは娘さんのご遺体はどうすれば良いか?との連絡だったのですが、この時点では任意後見契約にまで至っていないため、当然私が決められることではなく、お母さまに判断して頂く必要が出てきます。

しかし、お母さまの認知機能に疑いがもたれている状況でもありましたので、事情説明に伺った警察官おふたりと施設の方にも立ち会ってもらった上で娘さんの死亡連絡と葬儀についての依頼を頂くことになりました。

娘さんの葬儀は無事に終わったのですが、問題は今後の手続きについてです。

娘さんの相続手続きとお母さまの財産管理について

お母さまの支援を行ってきてはいますが、以前に一度勧めた任意後見契約についてはご本人が公証人を自宅に呼ぶことに難色を示されたこともあり、契約の締結にまでは至っていません。

そうなってくると、娘さんの相続手続きや、娘さんの病状が回復した後に共同して行っていこうと考えていたお母さま自身の財産管理についても問題が出てきます。

任意後見契約を締結できていれば、後見監督人の選任の後、任意後見人として各種手続きに入ることもできますが、現状では一介の支援者という立場でしかありません。

支援者という立場であっても、ご本人から委任状を貰えれば金融機関等の手続きも問題なく行えますが、お母さまは退院してからはめっきり体力も落ちで今では自署することもできなくなっています。

つまり、委任状を貰うことができない状況でもあるため、委任状のない支援者の立場として出来る範囲は自ずと限られてきてしまいます。

つまり、このままでは娘さんの相続手続きはもちろんのこと、お母さまの財産管理についても問題が出てくることは明確な状況でもありました。

幸いと言っていいのか、施設入所の際に施設利用料等については全て引落しとなっており、年金についても問題ない額が入りますので、いますぐ問題となってしまうということはありません。

ただ、これまで生活してきた自宅の公共料金や電話回線、インターネット用のプロヴァイダ契約、固定資産税の支払い、娘さんが利用していた携帯電話の解約手続等と、放置しておくと利用してもいないのにどんどん引落しが掛かってしまう利用料や税金の未納問題が出てきてしまいます。

任意後見契約をもう少し強く勧めておけばと後悔するところではありますが、本人の意に沿わない任意後見契約は士業としても無理強いをする訳にはいきません。

上記のような問題が出てくるのは明白でしたので、各種手続きを行うためにも成年後見人の選任が必要となってきます。ご本人には身近な親族と呼べる方は、亡くなった娘さんだけであり、遠方に兄妹や姪等がいるらしいということは聞いてはいます。

しかし、これまでの経緯からそうした遠方の兄妹等に後見申し立てを行えるかと言えばすぐに対処するのは難しいでしょうし、戸籍調査等を行う権限がない状況では連絡の取りようがありません。

こうした親族からの申し立てができない場合に利用できるのが自治体が家族に代わって成年後見人の申し立てを行う市町村申立てです。

私も娘さんが亡くなったとの連絡を受けた次の日に、これまでお母さまの支援を行ってくれ、娘さんの状況もある程度把握している、いきいき支援センターへと市町村申立てについての相談に伺いました。

いきいき支援センターの担当の方より、区役所の担当部署へと繋いでもらい、その足で区役所へ事情の説明を行ってきたのですが、後日、事情説明に伺った区役所の支所がお母さまが特養に入る前の住所での対応地区担当であり、特養に入ってから住所変更をした事で担当区役所が違っていたとの連絡と担当区役所へ引き継ぎをしておきましたのでとの連絡を貰いました。

市町村申立てについての相談について門前払いにあう

引継ぎをしたとの連絡を貰っていたので連絡を待っていたのですが、一向に連絡が入らないためこちらから事情説明に行こうと思い担当区役所の福祉課へアポイントの連絡を入れることにしました。

私の考えとしては、現状のお母さまの状況や今後必要となる娘さんの相続手続き、お母さま自身の財産管理について説明をして、本人面談等を行ってもらい、必要であれば親族調査や親族が見つかった場合には親族からの後見申し立てに向けた意向調査等のハガキ連絡等に繋げていきたいというものでした。

しかし、アポイントの連絡をした際の担当者から回答は「区役所として何かする必要性を感じないため、現状としては区役所として動く予定はありません」というものです。

区役所へ伺って事情説明をしようとアポを取ろうとしたところ、区役所として何か対処する必要性を感じないので、そもそも来てもらう必要もないとの、まさに門前払い状態で、「話しすら聞いてもらえないのか!?」と正直言葉に詰まってしまいました。

だからと言って、この問題を放置しておく訳にもいきませんので、電話で再度状況の説明をしてみたのですが、回答は変わらず、現状では区役所として何か動く必要性は感じないとのことで、市町村申立てでの成年後見の申し立てには繋げることができませんでした。

市町村申したてについての区役所の考え

区役所から市町村申立てについての回答が納得できなかったため、名古屋市自体の考え方についても問い合わせを行いました。名古屋市からの回答は区役所の回答とは異なるのですが、区役所へ相談した際の当時のメモがありましたので、区役所からの回答について自身の備忘録の意味も込めて参考に書いておこうと思います。

今後の財産管理について成年後見人が必要なのではないか?

将来的に財産管理の必要性が出た場合はどのように申立てに繋いだらいいのか?

固定資産税等の税金の滞納が生じた場合はどうするのか?

関係機関と連携して連絡が入るのか?

施設側としては年金等から利用料は問題なく引落しが掛かる以上、区役所へ連絡を入れるといった対応をせずに、身元保証人等の支援者に相談する可能性があるが、区役所として施設からの申し出しか受け付けないとしているが、どうするのか?

区役所としての回答まとめ

現状できる範囲でのことを可能な限り実行

名古屋市に対して行った質問への回答は担当区役所とは異なっていましたが、担当区役所が動かない以上は、市町村申立ては進みませんので、支援者の立場として出来る範囲の事をするしかありません。

役場として重視しているのは、現状本人の生活に支障があるかどうかだけのようで、年金から入所施設の利用料が引き落とされており、本人が問題なく生活を送れていれば、利用していない公共料金等を解約せずに放置して本人の資産が目減りする事についてはなんら対処の必要性は感じないとのことでした。

しかし、利用していない公共料金や電話の基本料金だけでも合計すれば数万円になりますし、解約できるものなら解約して資産の目減りを防ぎたいと考えるのが普通です。

ただ、電気やガス、水道といった公共料金については事情を説明すれば解約に応じて貰えると思いますが、電話やインターネット回線については、恐らく無理だろうと考えていました。

死後事務委任に基づく手続きを行っている経験上、公正証書で死後事務委任契約書を作成していても回線契約の解約手続きは電話対応の時点で断られるケースも多く解約までに時間が掛かることがあります。

実際には受付のオペレーターが家族以外からの申し出方法があることを知らないだけで、家族以外からの解約手続きについて詳しくないだけで手続きは可能なことがほとんどです。

ただ、今回は相続人であるお母さまからの依頼はあっても、署名捺印のある委任状もなければ(委任状へ署名できない)娘さんとの死後事務委任契約もないため、回線契約の会社としても申し出をしてきた第三者が正当な権限を持っているかどうかの確認のしようがないですので、解約手続きを断るのが当然の対応となります。

断られるのは前提ですが、最悪利用者死亡の事実だけは伝えておこうと各所へ連絡を試みます。

電気、水道、ガスについてはこちらは事情を説明して問題なく解約完了。娘さんの利用していた携帯電話の解約については、案の定親族からの解約ができない場合は成年後見人から解約連絡をして欲しいと断られました。

ですので、事情を説明して娘さんの電話料金が引き落とされていた口座を凍結したうえでの、強制解約をしてもらう方向で決着。3ヶ月程、利用料は発生しますが成年後見人の選任の目途が立たない現状ではこれしかありません。

自宅で利用していたプロヴァイダ契約、こちらも恐らく断られるだろうと思っていたのですが、事情を説明したところ何度も担当者が代わりながらも検討してくださり、最終的にはイレギュラーな対応ではありますが、登録住所へ確認のための郵便を送って返信が無い場合は解約に応じるということになりました。

娘さんやお母さま本人が入院してからは自宅の電話もネット回線も使用しておらず、その反面利用料も高かったことから解約できることで資産の目減りをかなり抑える事ができるようになりました。

その他、娘さん自身の障害者資格の喪失や各種死亡に関する行政機関への届出を終えて、こちらで出来る範囲のことは終えましたが、税金だけはなんともできません。

今後、固定資産税の支払いが発生することになりますが、成年後見人がついていない以上、お母さまの預貯金を引き出せる人間がいませんので、区役所の担当者の指示通り税金を滞納して関係機関より問い合わせが入るのを待つしかありません。

今回は、後見人としての資格を持たない支援者の立場の限界と備忘録の目的で記事をあげさせて頂きました。

2023.06.05

子供がいる方の死後事務委任契約の利用方法について

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。

先日の大雨は酷かったですね。名古屋では交通機関に影響があった程度で済みましたが、近隣の豊橋や浜松あたりでは大変な状況になっているようで心配です。梅雨入りして今後も雨が多い日が続きますが、これ以上の被害が出ない事を祈っております。

さてさて、本日のテーマは「子供がいる方の死後事務委任契約の利用について」です。

一般的に死後事務委任契約を利用される方は、天涯孤独で親や兄妹を先に亡くされて身近な親族が誰もおらず自分の葬儀や遺品整理について心配されている方が利用するといったイメージが強いかと思います。

実際には必ずしも天涯孤独の方ばかりの利用ではなく、親や兄妹がいる方、親や兄妹はいないけれど頼れる親族がいる方、場合によってはお子様がいる方でも死後事務委任契約を結ばれる方もいます。

死後事務委任契約はもともと死後事務委任契約単体で契約することは少なく、死後事務委任契約が広まってきた背景には身元保証会社等が行ってきた身元保証契約と一緒に契約される事が多くありました。

身元保証契約と一緒に契約される場合には死後事務委任契約といった名称ではなく「葬送支援」等のように読み替えられていたりもします。

高齢者施設等への入所をする際に身元保証会社と契約する方は基本的には、自身の身元保証人になってくれる方がいない、またはいても過度な負担をかけたくないため身元保証会社へと自信の身元保証を行ってもらうのですが、身元保証人がいない方は、結局は自己の葬儀等を行う人もいないことがほとんどですので、葬送支援のように死後事務を身元保証会社のような第三者へと依頼することになります。

こうした背景から、死後事務委任契約を利用される方は、自己の死後事務を行ってくれる親族等がいないおひとり様のイメージが強くありますが、近年頂く相談の中には必ずしもおひとり様ではない方からの相談が含まれています。

以前から、親族間の仲が疎遠だったり、家族に迷惑を掛けたくないからという理由で、家族や親戚がいるのに死後事務委任契約を検討される方はいらっしゃいました。

理由は様々で、「過去の相続トラブルで兄妹と険悪な関係になってしまった」「甥や姪はいるけれど何十年も会っていないため、万が一の際に相続放棄をされて放置されてしまわないか心配」「立派な息子や娘はいるけれど海外で生活しており、負担をかけたくない」など、利用を検討する方の事情は様々です。

中でも最近良く寄せられる相談が「自分には子どもがいるが死後事務委任契約を結ぶことはできるでしょうか?」というものです。

こうした相談は、上で挙げたようにお子さんが海外で生活しているとか、子供との関係が断絶してしまっているといった事情ではなく、ごくごく普通の家族で仲も悪いわけではないというケースもあったりします。

一見死後事務を利用する必要のない方々のように思えるのに何故死後事務委任契約を検討しているのでしょうか?その理由も気になるところですが、そもそも相続人としてお子さんがいる方は死後事務委任契約を利用できるのか?というところから見ていきたいと思います。

お子さんがいる方でも死後事務委任契約を結ぶことはできる

結論から先に言うと、死後事務委任契約はお子さんがいる方でも契約することは可能です。法律で直系卑属(子、孫等)がいる人は死後事務委任契約をする事は出来ないなどの定めはありません。

しかし、直系卑属や尊属がいる方の場合は相続問題や死後のトラブルが発生する可能性も高くなるため、直系卑属等がいる方とは死後事務委任契約を結ばないとしている事業者もいます。

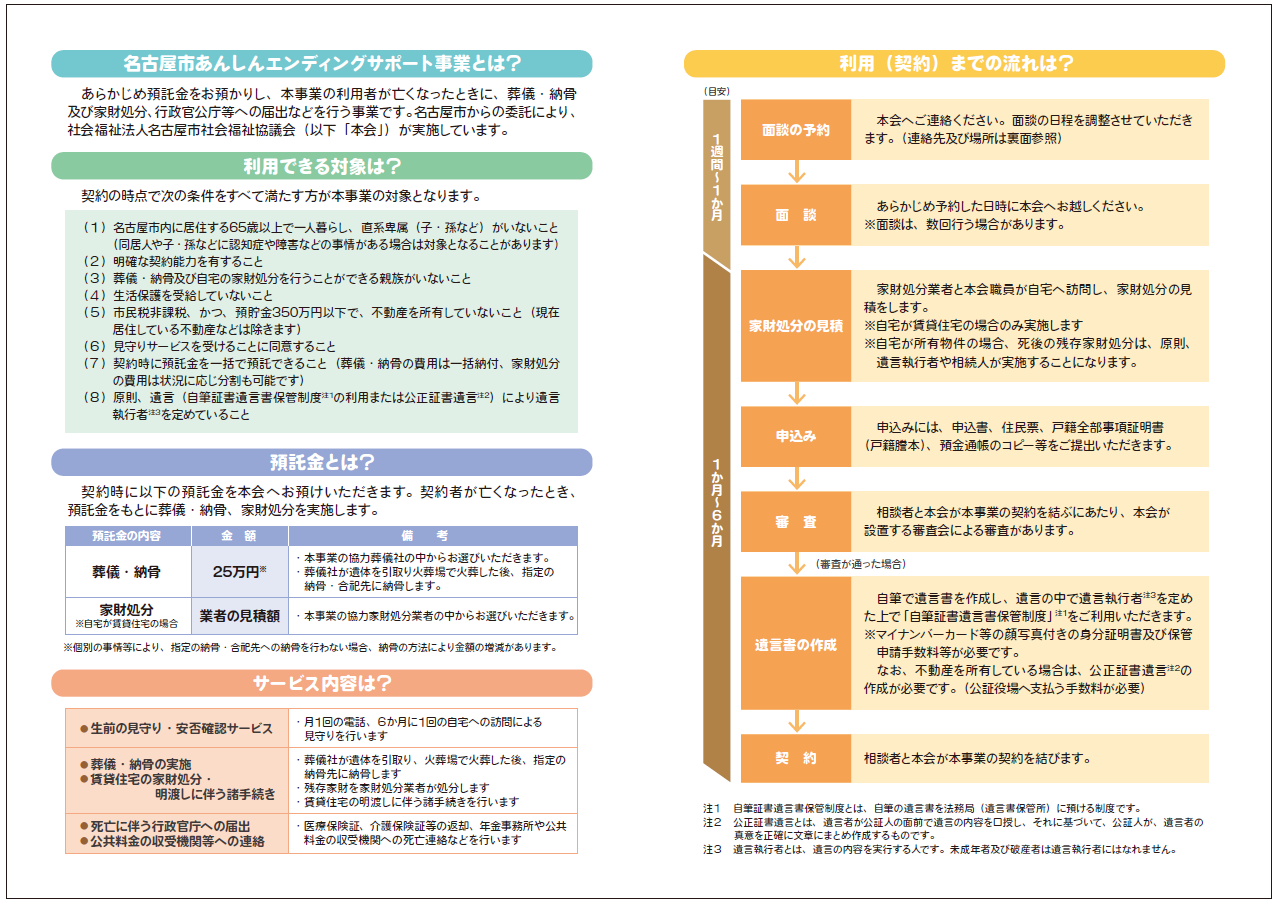

例えば、当協会がある名古屋市では社会福祉協議会にて下記のような死後事務委任契約のサービスを提供しています。

「名古屋市あんしんエンディングサポート事業」とは、あらかじめ預託金をお預かりし、本事業の利用者が亡くなったときに、葬儀・納骨 及び家財処分、行政官公庁等への届出などを行う事業です。名古屋市からの委託により、 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会(以下「本会」)が実施しています。(「名古屋市あんしんエンディングサポート事業パンフレットより抜粋)

上記の説明のとおり、一般的に死後事務委任契約と呼ばれる内容を名古屋市に居住する65歳以上のひとり暮らしの方に提供するサービスとなるのですが、「利用できる対象は?」を見て頂くとわかるとおり、原則直系卑属がいないことが条件となっています。

この他にも地域の信用金庫などが提供している死後事務委任契約などでは直系卑属がいる方とは契約ができないといったケースもあり、サービス提供事業者としては、直系卑属の有無は契約を結ぶ上で非常に重要な条件となっていたりします。

死後事務委任のサービス提供事業者が、直系卑属等の親族の有無を契約の条件にしている事情には、直系に限らず親族がいる場合は故人の葬儀等を第三者が行うことについて本人(故人)の意思とは別の考えを持たれていることもあり、直系卑属であるお子さんともなれば当然そうしたトラブルが増える可能性が高くなることが考えられるからです。

また、直系血族には「遺留分」といった法律上最低限度認められる相続財産についての取り分があることから、直系血族が遺留分の請求を行ってきた場合に遺言執行に支障をきたす恐れがあります。

遺留分の請求をする以上は、直系血族が本人(故人)の考え方とは違う考えをしているということでもありますから、当然死後事務の執行にも支障をきたす可能性が高くなってきます。

こうした事情があるため、公的機関等が行う死後事務サービスでは直系血族がいる方との契約をしないものと思われます。(直系ではなく、兄妹のような傍系血族には遺留分は認められていないため、有効な遺言書が作成されていれば、遺留分を心配する必要がなくなるため、傍系血族は契約の条件になっていないと思われる。)

お子さんがいる方の死後事務委任契約について考えて欲しいこと

上記のように、事業者の判断でお子さんがいる方との死後事務委任契約を結ばないとしているケースはありますが、死後事務委任契約を結ぶにあたり、お子さんがいる方との契約を禁止している法律がある訳ではありません。

当協会では、基本的にお子さんの有無を契約の条件にはしていないため、ご本人の意思がしっかりとした物であるならお子さんがいる方であったとしても、死後事務委任契約の受任者として活動をしております。

そうした事情から、お子さんがいる方からの相談も増えてきているのですが、最近多い相談の中に自分の子供達に迷惑をかけたくないからという相談があります。

私個人の考えとしては、何か過去のトラブルで親子間の関係が悪化しているといった事情がないのでしたら最後位は子供に迷惑をかけてもバチはあたらないと思っているのですが、親としてはやはり自分の事で子供に負担をかけたくないと思われている親御さんも多くいらっしゃいます。

ただ、死後事務委任契約を結ぶにあたって注意して欲しいことがあります。死後事務委任契約とは、依頼者と受任者との「契約」であり、依頼を受ける「受任者」は死後事務委任契約書の内容に縛られてしまうということ。

死後事務委任契約の基本的な契約条項として、「委任者が死亡しても契約は終わらない」「相続人は自由に契約の解除ができない」といった項目があります。

これは、当事者が死亡したことによって委任契約は当然には終了しないということを契約条項としても盛り込むとともに、相続人であっても委任者(故人)と受任者との契約は自由に解除することはできないということを定めています。

これは、委任者である故人の最後の意思を実現するために必要な項目であり、例えば故人が自分の葬儀や納骨方法について強い希望があったような場合に、家族が勝手にその葬儀の方法や納骨先を変更してしまうような事を許さないといった効果があります。

ただ、これは反対に言えば、たとえ家族であっても故人(委任者)と受任者との契約には口を挟むことはできないことを意味しており、また受任者側も契約書に記載されている内容と異なった方法での執行を許されないことを意味しています。

つまり、家族がいる方が死後事務委任契約を結ぶということは、依頼した死後事務の内容によっては家族の関わりを一切拒否してしまいかねない恐れがあるということです。

ですので、過去のトラブル等でお子さんとの関係が既に切れてしまっているような方なら問題にはならないかもしれませんが、親子間の関係が良好でなんのトラブルもない方が、お子さんの負担軽減だけを目的に死後事務委任契約を結んでしまうと、最後の最後でお子さんの関わりを拒否してしまい、親心から結んだ死後事務委任契約がお子さんとの関係にヒビを入れてしまう結果になってしまうかもしれません。

何が最悪かというと、そうしたお子さんとの関係にヒビを入れてしまったということについて本人は既に故人となっており、気付いてあげることができないということです。

死後事務委任契約はおひとり様がますます増えると予想される日本ではより利用が増えてくる非常に便利な契約ではありますが、必ずしも万人向けの契約ではありません。

死後事務委任契約は公序良俗に反しない限り自由に契約内容を決められる契約でもありますので、お子さんがいる方が死後事務委任契約の利用を検討する場合は、専門家とも相談したうえで上記のような最悪な結果を招かないような契約内容にするようにしておきましょう。

それ、死後事務委任契約でなくても大丈夫ですよ。

死後事務委任を検討されている方からの相談では、上でも書いたように家族に負担を掛けたくないからという理由が多いのですが、よくよく話しを聞いてみると敢えて死後事務委任契約を結ばなくても心配事は解決できるという事もたくさんあります。

例えば、お子さんが遠方に住んでいるので出来る限り自分達(親)で準備をしておきたい。といったケースでは、事前に死後事務委任契約を結んでおいて、お子さんの関与がなくても死後事務が進むように段取りをしておこうといった希望があります。

しかし、死後事務委任契約で実現する内容の多くが故人のお子さんからの依頼でも問題なく実行できるものであり、敢えて生前に死後事務委任契約といった形で契約をしておかなくても、遠方にお住まいのお子さんから士業等の専門家に電話やメールで死後事務に相当する依頼の代行依頼を貰えば、生前に死後事務委任契約を結んでいたのと同じ結果にすることも難しくはありません。

つまり、生前に本人の意思で死後事務を執行するのか、お子さんの意思で死後事務の執行をするかの違いでしかなく、むしろお子さんがいる方の場合でしたら、お子さんの意思も尊重できるように後者の方法で死後事務を実行した方が良い場合もあります。

相続手続きでお子さんが負担に感じるのは、財産として何があって、どんな手続きをする必要があり、またその手続きを誰に依頼したら良いのかが分からないのが負担に感じるのであって、事前にエンディングノート等で詳細をわかりやすくまとめておき、「万が一の手続きは〇〇先生に依頼すること」としておくだけで解決できることも少なくありません。

もちろん、そうした単純な案件ばかりではないでしょうから全部が全部簡単な解決方法は出てこないかもしれませんが、少なくとも死後事務委任契約しか手段が無いといったことはありませんので、相続手続きや終活といった内容に詳しい専門家等とも相談して沢山の選択肢の中ら自分に合った方法を見つけてみてください。

相続や死後事務に関する相談でしたら死後事務支援協会までご連絡くださいね。ご相談お待ちしておりま~す。

2023.05.23

ゼロ葬の相談について

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

5月も終わろうとしており、そろそろ本格的な夏が来る予感!がしていますね。体が暑さに慣れていないうちは急な気温の上昇に体がついていけず高齢者の方にとっては、それこそ命取りとなってしまいますので、適度な水分補給とエアコン等も利用して夏へ備えていきましょう。

さてさて、死後事務支援協会では毎月第一日曜日に士業事務所にて無料相談会を実施していますが、席数の関係から予約をお勧めしております。

前回の無料相談会でも予約で席が満席となってしまっていたのですが、そのご相談者の中に電話予約の際に「ゼロ葬についてお聞きしたい」という方がいらっしゃいました。

なんでも現在は夫婦ふたりで元気に楽しく過ごしているが、将来的にはおひとり様となるため、そろそろそうした情報も集めておかないといけないのではと感じてのご相談のようです。

なんでゼロ葬を?と聞くと、自分達の子供には仏壇や墓守などの負担をかけたくないので、ゼロ葬を考えているとのことでした。

ゼロ葬とは、宗教学者の島田巳氏の「0葬-あっさり死ぬ」(2014年出版)が元になった言葉で、火葬後に遺族が遺骨を引き取らない葬儀のことを指しています。

近年ではお墓を残さない、仏壇を必要としないなどの意味も含めて、自分の死後に家族の負担をゼロにしておく意味も含まれてきているなと感じているところです。

今回のご相談では、本来のゼロ葬でもある「遺骨を収骨せずに終わりたい」というご相談でした。なんでも当協会の過去のブログ「火葬後の遺骨を持ち帰らない(収骨しない)という選択」をご覧になっての相談のようです。

一般的には火葬後の焼骨は骨壺に入れて親族が持ち帰ったうえでお墓等へ埋葬したりしますが、名古屋市はもともと関東圏のように全収骨(全ての焼骨を骨壺に入れて持ち帰る)ではなく、部分収骨(焼骨の一部だけを持ち帰る)のため、もともと親族が持ち帰らない部分の焼骨は斎場にて処理されていました。

焼骨の一部を斎場にて処理してくれるのなら焼骨全部を斎場にて処理してもらうことも可能な訳で、おひとり様問題が顕在化してきた近年では斎場に依頼して焼骨を持ち帰らないとするゼロ葬の依頼も少しずつ増えてきているようです。

過去のブログでは名古屋市の斎場のひとつである「八事斎場」を例に紹介させて頂いておりましたが、ご相談者のお住まいの地域でもそうした焼骨を持ち帰らないとする「ゼロ葬」は可能なのか?というご相談です。

名古屋市近郊は基本的に部分収骨なため、ゼロ葬も可能かと思われるのですが、念のため確認しておこうと相談者のお住まいの地域の斎場を管轄する部署へと問い合わせをしてみました。

相談者のお住まいの地域には火葬場(斎場)はふたつあり、ひとつは自治体が運営する斎場で、もうひとつが外部に委託している斎場となっています。

自治体の斎場担当者に「ゼロ葬」は可能か?と聞いたところ、火葬前に申請してくれば可能という回答で名古屋市とやり方は同じようでした。

ついでに「火葬後の焼骨はどうなるのか?」と聞いてみたところ、何故か急に言葉を濁し始めてはっきりとは答えず、最終的には火葬後の焼骨は専門業者に引取りをしてもらうとのこと。

引き取られた後の焼骨がどうなるのかを聞いてみると、「引渡した後のことはわからない」とのことで、正直それで大丈夫なのか?と思いましたね。

一時期、遺灰から貴金属を抽出するために残骨を売却する自治体の話しが話題になったこともありましたので、もしかしたらそうした話題に発展してしまうのを恐れて明確な回答を避けられていたのかもしれません。

もうひとつの斎場も、ゼロ葬は同じく可能で、こちらは焼骨後の残骨を石川県の大本山總持寺祖院にて供養しているとのことでした。(全国残骨灰精霊供養)

相談者の方が心配していたゼロ葬についてはどちらの斎場でも可能のようでしたが、担当者の反応を考えるとゼロ葬であっても遺骨をしっかりと供養してくれる斎場を勧めたくなりますよね。

実際の相談会でのお話しでもこうした話題に触れつつ、依頼者の方が心配されていた地元の斎場でのゼロ葬については問題なく可能であることをお伝えさせて頂きました。

しかし、ゼロ葬を利用するにあたって、親として子どもに負担をかけたくないと考えているのと同様に子供としても両親をしっかり供養したいと思っていることにも忘れないで欲しいと注意点も述べさせて頂きました。

海洋散骨などでは良く聞かれる話しではありますが、親心から遺骨を海に撒いてもらい子供のお墓の負担を減らしておこうと考え実行したところ、家族としてどこに手を合わせれば良いのかわからなくて困ったという話しもちらほらと聞いたりします。

ゼロ葬は、日本人として染みついたお墓や仏壇に手を合わせて亡くなった家族に想いを馳せるという機会を奪ってしまう可能性もありますので、ご家族の負担を減らしたいと考えてゼロ葬を検討されている方は遺されるご家族ともしっかりとお話しをしたうえで利用するかどうかを決めてくださいね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ。

2023.03.07

増える死後事務委任に関する相談

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

3月に入り暖かい日が続くようになりましたね。死後事務委任を始めとした毎月恒例の無料相談会で協力頂いている税理士が花粉症で目と鼻を辛そうにしているのを見ると春がきたのだと実感しますね。

さてさて、2023年に入りコロナの影響もだいぶ少なくなってきたように感じます。マスクの着用も自己判断に任せられることとなり、昨年までの外出規制のような感じはもはやなくなってきていますよね。

私たちの協会で毎月第一日曜日に行っている無料相談会でも昨年まではコロナの影響か相談者ゼロという日も度々ありましたが、今年に入ってからは相談者の数も増えてきており、毎月沢山の方に無料相談を利用して頂く日が続いています。

毎月開催の無料相談会では、死後事務に限らず相続や税務、不動産登記などの相談についても提携の税理士及び司法書士等の専門家にて相談に応じております。

相談に来られる方の中には具体的な相談をされる方もいれば、死後事務に関するふんわりとした疑問を聞きに来られる方もいますし、自分の事ではないけれど友人や親戚に関する相談にお見えになる方もいます。

コロナ禍においては電話相談やネット面談なども増えていましたが、やはり直接顔を合わせてお話しを聞けると相談者がどういった事を心配しているのかといったことにも気づきやすくなり、具体的なアドバイスもしやすくなるなと感じています。

死後事務に関する不安や相談がございましたら死後事務支援協会開催の無料相談会をご利用くださいね~。ご来店お待ちしております。

2023.01.23

相続人のいない遺産647億円が国庫入り。増える「おひとり様財産」の国庫帰属

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

明日からは10年に一度の大寒波襲来とのことで今年の冬将軍はかなり苛烈な様ですね。厳しい冷え込みが予想される地域では、水道管が破裂してしまう可能性もありますので、チョロチョロと水を出し続けたり、給湯器の水抜きをしておくなど対策が必要となります。

給湯器はコロナが始まった当初に比べれば商品の入荷は増えてきている傾向にありますが、機種によってはまだまだすぐに交換できるという状況でもないようですのでご注意ください。

さて、本日は相続人のいない方の財産が国庫に帰属するというお話しです。今日ののヤフーニュースで下記のような記事が出ておりました。

何も準備しないと財産は国庫へ帰属?

647億円!!金額の大きさにびっくりされた方も多いかもしれません。この金額は預貯金だけではなく不動産などの資産も含んだ金額となりますので、東京の一等地に不動産を持っていた方に相続人が誰もいないといったケースでは金額が大きくなるのも必然かもしれませんね。

こうした相続人が誰もいないとして国庫へ帰属する金額というのは多少の前後はありますが、右肩上がりで年々増加傾向となっています。記事にもあるように10年前と比べて倍近くの金額に増加しているとなるとこれはもはや社会問題とも言えます。

この問題の背景にあるのは、おひとり様やおふたり様と呼ばれる方の増加にあります。ご存知の通り、現在の日本は少子高齢化が極まり、年々出生率も低くなってきている状況です。

また、ライフスタイルの多様化から、おひとり様と呼ばれる方や結婚をしても子どもを作らないと決めている夫婦の増加などもあり、ますます相続人のいない財産が増えている状況でもあります。

相続財産は呼んで字の如く、相続される財産でもありますので、相続人となるべき人がいなければ相続財産は宙に浮いてしまうことになります。

誰も相続人がいないからといって、銀行や不動産を管理している不動産会社等が、勝手に自分達の資産として回収するなんてことは出来ませんので、宙に浮いてしまっている財産は最終的には国庫へ帰属するということになります。

当然、個人の財産を国のものとする為には相続財産管理人という専門家のもとで相続人の調査や相続人を受け取るべき特別縁故者などがいないかを時間をかけて調査したうえで、最終的に誰にも渡すことができなかった財産が国庫へと帰属することになりますので、手間も時間もお金も掛かる作業でもあります。

相続人勘違いしていませんか?

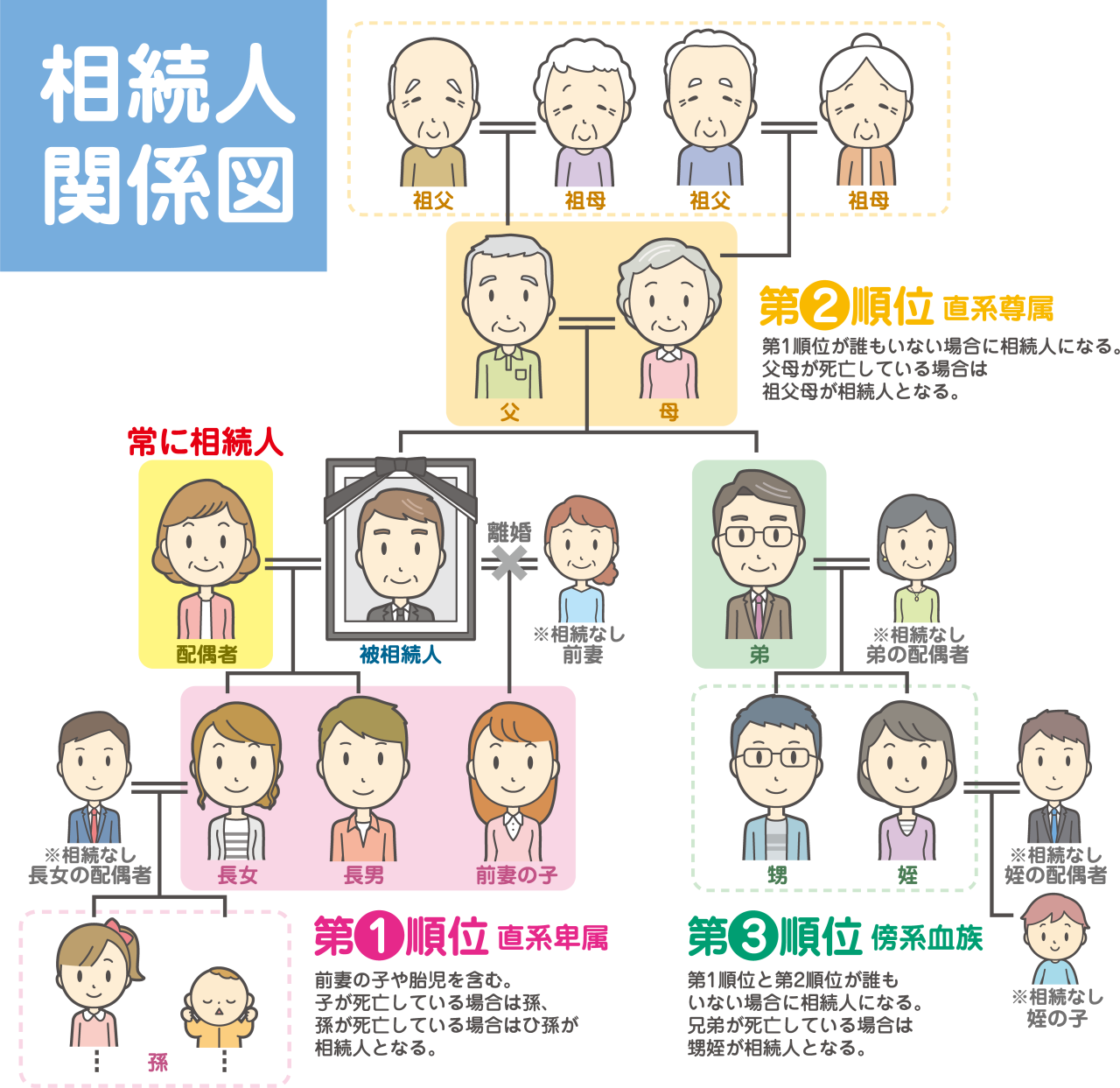

相続人関係図

相続人がいないこと以外にも相続財産が国庫へ帰属してしまう問題のひとつとして考えられるのが、相続人の勘違いがあります。

相続人となるべき人は左図の「相続人関係図」で示されている方々となり、相続順位に従って相続していくことになります。

ここで注意して欲しいのが、相続人の中に「おじ・おば」「いとこ」が入っていないということ。

甥や姪は相続人になる為、勘違いされている方も多いのですが、「おじ・おば」、「いとこ」の方は相続人とはなりません。

もし、こうした方へ財産を渡したい場合には遺言書を事前に作成しておく必要があります。

勘違いから発生する思わぬ負担

おじやおば、いとこの方が相続人になると勘違いしていて発生する問題もあります。以前のブログでも少しご紹介しましたが、故人に上図で示したような法定相続人と呼ばれる相続人となるべき人がいない場合でも、故人の死後の手続きを「おじ・おば・「いとこ」といった方々が行うというケースがあります。

例えば、今後ますます増加が予想される一人っ子の方が未婚でお子さんがいない状況で亡くなると、第一順位の相続人となるお子さんや孫などの直系卑属はいませんし、高齢で亡くなれば当然両親等の直系尊属もいないことでしょう。

また、一人っ子ということであれば兄弟姉妹もいないことになりますので、第3順位の相続人に該当する方もいないことになり、「相続人不存在」の状況となります。

こうした方々が残した財産が国庫へ帰属することになるのですが、ただ、法定相続人はいなくても「おじ・おば」「いとこ」といった方はいるかもしれません。

実際に私がお手伝いした案件でも、法定相続人はいないけれども近くに住んでいた「いとこ」の方が故人の生前の支援や亡くなった後の死後事務の手続きを担っており、自分達ではできない範囲の手続きのご依頼を頂いてお手伝いしたことがあります。

ただ、上でも述べたとおり、「いとこ」の方は相続人とはなりませんので、例え故人が銀行に預貯金を残していたとしても、それを「いとこ」の方が相続することはできません。

相続ができないのですから、故人が亡くなった後に必要となる、葬儀や納骨、未払いの医療費や各種光熱費の支払い、故人が生活していた賃貸物件の遺品整理や解約手続きなど、諸々に発生する費用は全て「いとこ」の方が自腹で負担しなくてはならなくなってしまいます。

もちろん、故人の方にまとまった財産があるようでしたら、相続財産が国庫へ帰属する前に手続きを行っている相続財産管理人へと「特別縁故者」として申し出を行い、掛かった経費を回収するということも出来ないことはありません。

ただ、相続財産管理人を家庭裁判所へ選任して貰う場合でも数十万~100万近くの予納金を納める必要がありますので、故人の預貯金がこれ以下となるとそもそも申請損になってしまう恐れもあります。

そうなってしまうと、「いとこ」の方としては、もはや故人の預貯金から立替て支払った費用を回収するということはできず、費用はすべて自腹で支払うということになってしまうかもしれません。

法定相続人ではないから、死後の手続きも一切行わないということはもちろん言えます。しかし、生前から親しく付き合っていた経緯もあれば、なかなか見て見ぬふりはできませんよね。

遺言や死後事務委任契約で不測の事態を回避する

こうした相続人のいない方が死後の手続きを予め相続人や相続人以外の方へ頼んでおくのが「死後事務委任契約」となります。

「死後事務委任契約」と聞くと、何か難しい法律用語のように感じて士業のような専門家でしか扱えない業務にも感じますが、実際には一般の方でも行うことができます。

むしろ、家族や親戚の方が日常的に行っている、葬儀や納骨、遺品整理、未払いの医療費や光熱費の支払いといった死後に必要な手続は全て死後事務です。

ですので、士業等が行っている死後事務委任契約というのは、死後事務を行う家族や親戚がいない方に対して家族等に代わって死後事務を行っているに過ぎません。

これまで誰かが亡くなったなら家族が当たり前の様に行ってきた手続きが「死後事務」である以上、家族や親戚が死後事務を行えないなんて事にはなりませんよね。(地理的要因や手続きの煩雑さ等はありますが、、、)

私たち士業が行う「死後事務委任契約」というのは、家族や親戚でもない第三者が故人の死後の手続きを行うにあたって後々トラブルが発生しないように体裁を整えるという意味合いが非常に強いものです。

ですので、こうした家族でも無い第三者が死後事務を行う為に準備する「死後事務委任契約書」というのは、「おじ・おば」「いとこ」といった本来相続人とはならない親戚の方でも予め本人(故人)と契約しておくことで利用することは可能です。

ただ、死後事務委任契約だけですと故人の預貯金等の財産は依然として払戻しを受けることはできませんので、故人の財産を使用して故人の死後事務を実行するには「遺言書」を準備しておく必要があります。

遺言書の活用で死後事務費用を賄う

遺言書はご存知の通り、自分の財産を誰に渡したいのかを書いておく書面であり、その指定方法に法的強制力が与えられるものです。(遺言書には財産以外の事も掛けますがここでは割愛)

ですので、上の事例のように「いとこ」の方が自分の死後に必要な手続きをしてくれるとわかっているのでしたら、遺言書で自分の財産をいとこの方へ遺贈するとしておけば、いとこの方は遺言書等をもって金融機関で故人の預貯金の払い戻しを受けることが可能となります。

ここで感のいい人は気づくかもしれません。「あれ、遺言書だけで預貯金の払い戻しを受けられるなら、死後事務委任契約書なんていらなくない?」と。

まさにその通りであり、遺言書だけで故人の財産を死後事務を執行する方へ渡すことは可能ですので、敢えて死後事務委任契約書なんて難しい書類を作る必要はありません。

死後事務委任契約書は親族でもない第三者の方へ死後の手続きを依頼するような際に、お金だけ持っていかれ、死後の手続きを行わないというケースを防ぐ意味で作成されるものとなります。

ただ、親族間の場合であっても死後事務委任契約書を作成することで、「何を」「どこまでの範囲で」「どういった方法」で行うのかという具体的な希望を整理できるようになりますので、そういった意味では作成する意義もあるかと思います。

親族間での死後事務委任の場合でしたら、死後事務委任契約書でなくとも「エンディングノート」などを活用して、本人の希望を整理するという方法もありますので依頼する側と依頼を受ける側の状況に応じて使い分ければ良いかと思われます。

いずれにしても、相続人のいない方が自分の財産を有効に活用して欲しいと願ったり、自分の死後の事で親戚などに迷惑を掛けたくないとお考えでしたら、事前に準備は必須となりますね。

遺言・死後事務のご相談は随時受け付けておりますので、依頼の有無に関わらず相談事があればお問い合わせフォームにてお送りください。

ご相談お待ちしております~。

.png)