ブログ

2023.01.02

死後事務に対する興味深い意見を頂きました!

新しい年がはじまりましたね。皆様本年もよろしくお願いいたします。死後事務支援協会代表の谷です。

名古屋圏は年末年始も非常に天気に恵まれ穏やかな年始めとなりました。明日くらいからまた強い寒気が来るようですので雪が降る地域の皆様はお気をつけくださいね。

さて、死後事務支援協会の本年最初のブログの内容は、年始に頂いた死後事務に関する意見を紹介させていただこうかと思います。

内容的には死後事務委任なんて必要ない!というもので、私たちの存在意義を否定するものでもありますが、そうした考えを持っている方も当然いて然るべきだなと思い出させてくれるご意見でもありました。

近年はネットや週刊誌でも「終活」の話題で持ち切りで、ひと昔前のように人の死に強い忌避感を持つということは無くなったかもしれません。

いえ、無くなったというのは少々言い過ぎですね、「老い」や「死」「相続」という話題に対して忌避感が薄まった、または高齢者自らが積極的に関わっていこうという方が増えたというべきかもしれません。

もちろん、いまでも親の立場からしたら自分の死後の事を話されたら気分は悪いでしょうし、子供達としてもそうした話題については触れ辛いものなのは変わりません。

ただ、そうした中であっても、相続トラブルが起きないようにとご自身で準備される方や相続人等のいない方は、自分の死後に他人に迷惑をかけないように準備されている方が増えてきているのもまた事実です。

日本社会としても少子高齢化が極まり、単身世帯や子どものいない夫婦(最近ではおふたり様なんて呼ばれたりもしますが)も今後増加することでしょう。

そうした社会の状況や要請に応じて広まってきたのが各種終活関連業務であり「死後事務委任」という制度でもあります。

死後事務委任を利用するかどうかは当然、それを必要する方が決めればいいことであり誰かに強制されるものではありません。

しかし、死後事務委任に限らず葬儀や相続といった人の「死」に関連した仕事というのは、「困っている人の状況を利用したビジネス」と思われてしまう場面もございます。

終活ブームともいえる昨今において、どちらかというと家族や他人に迷惑をかけないように準備するという意味での終活は推奨されている雰囲気があります。

これは日本人の気質として「立つ鳥跡を濁さず」の精神が終活ともマッチした結果と思われ、当協会へご依頼頂く方の多くが同じような事を契約時にはお話しされます。

ただ、そうした考えとは真逆の事を考えている人がいるのも当然で、別にどちらが良い悪いというものではありません。近年の終活礼賛の雰囲気のなかで終活に対して批判的な意見というのはなかなか聴けないものでもあります。

以下に、死後事務や終活全体に対して反対の意見を新年に頂きましたので、過熱する終活ブームに対してもう一度、「終活って何?」「本当に依頼者のためになってるの?」「ビジネスとしてだけで考えていない?」と考えさせて頂くものとなりました。

死後事務をはじめとして終活関連業務に携わる方の年始めの話題には非常に良い内容かとも思いますのでご紹介いたします。

※下記の内容は率直な意見をお伝えするために、当協会へ届いた原文をそのまま掲載しております。個別の相談内容ではなく、また終活等の業務を行う人達全体へのメッセージと判断し掲載させて頂くことにいたしました。

(以下、本文)

死後の準備をしていないと多大な迷惑がかかる?

それがどうした?大いにかければいい。

死んだらいなくなる。ただそれだけ。死んだ自分には関係ない。

葬儀などただの慣習。何の意味もない。

好きに生きて好きに死ぬ。

他人に迷惑がかかる迷惑をかけるなとか言ってる奴らが

日本の陰湿で足を引っ張る社会を作ってると気付けよ。

(ここまでが本文)

こういった意見もあるんだなと思わせる内容ですよね。恐らく終活を考えて実際の準備をされている方にとっては全く反対の考えになっているのかと思われます。

先にも述べました通り、終活や死後事務委任というのは強制されるものではございません。必要に応じて、それぞれの方に適した方法を選択すれば良いと私は考えています。

一口に終活といっても、「遺言」「死後事務委任」「エンディングノート」「家族信託」「身元保証」「葬送支援」等と多岐に渡り、全部が全部必要となる訳でありません。

私たち死後事務支援協会としては、死後事務委任をはじめ依頼者の方の状況に合わせて必要と思われる方法を適切にご提案していくことを使命と考え今年も業務に邁進していく所存でございます。

改めて、本年も死後事務支援協会をどうぞよろしくお願いいたします。

2022.10.20

喰い(悔い)残しがない人生を

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

ドリフの仲本さんが交通事故亡くなられてしまいましたね。8時だよ全員集合をリアルタイムでみていた世代としては悲しい限りです。ご冥福を心よりお祈りいたします。

さて、仲本さんの例に限らず、人の人生何がおきるかはわかりません。そうした場合に備えて利用が進んでいるのが死後事務委任契約ではありますが、先日、当協会をご利用頂いている方が亡くなられました。

もともと病院からのご連絡でかなり慌てて死後事務委任契約を結んだ依頼者の方ではありましたが、当初病院側が予想していた状況とは異なり、お医者さんもびっくりする位、退院されてからは落ち着いた生活が続いており、定期的な安否確認で訪問するとヘルパーさんらと楽しくお話しされていたのを思い出します。

生前のある日のこと、家賃の振込の手伝いに伺った際に依頼者の方が「名古屋のプレミアム商品券」を購入したと嬉しそうに話されていました。

コロナ禍での消費活性化を目当てに名古屋市が発行していたお得な商品券(1万円の購入で1万3千円分の商品券)ですよね。

退院されてからは、おひとりでの外出は難しくほぼご自宅で療養されている状況でしたので、「何か欲しいものでもあるの?」と尋ねたところ「最後に喰い残しが無いようにこれで寿司やメロンを買って来てもらうんだ」と嬉しそうに話されていました。

正直なところ、病状も進んでおりましたのでご本人さんも年を越せるかどうかという感じでいつも生活されていましたので、食べたい物を食べるという楽しみを見つけてくれたことが嬉しかったです。

しかし、そんな話しをしていた矢先に訪問看護の方より緊急入院をされたという連絡が入りました。

病院に確認の電話をしたところ、かなり危ない状況とのことでしたが、幸いそこから持ち直して他の施設へ移るという話しが出る位までに回復されたので、施設入所の契約手続きをを行うために病院へ伺うと、先日のプレミアム商品券が手荷物のカバンから出てきました。

かなりの枚数を使用されていたので、「好きなもの食べれた?」と聞いてみると、「あと少し残ってる」とのことです。移転先の施設では施設のスタッフの方が希望するものを購入してきてくれるという話しでしたので、楽しみにしていると笑顔でおっしゃていました。

プレミアム商品券もまだまだ残っていましたので、使い切るくらい好きな物を食べようねと話して、その日はお別れしたのですが、入所施設へ移る直前になって体調が悪化して移転は中止。そのまま病院で看取りを行うことに決まりました。

ちょうどコロナの第7波が勢いを増してきていたこともあり、病棟へ入ることもできず状況を見守っていましたが、残念ながらお亡くなりになったとの連絡を受けることになりました。

病院から引き揚げてきた手荷物には未使用のプレミアム商品券が数冊残っていましたが、他に使い切る寸前の束もありましたので、ご依頼者の方が好きな物を食べて過ごしてくれていたことを願うばかりです。

私もこの方のように最後は美味しい物を食べて喰い(悔い)残しのない人生を歩めたらと思わずにはいられませんでした。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

2022.10.19

相続人がいる場合の死後事務委任契約

おはようございます。死後事務支援協会の代表の谷です。もう10月も後半戦に入ろうとしていますね。秋も深まってきた感がありますが、この時期は気温の寒暖差が激しいので体調管理には気を付けましょう。

さてさて、本日は家族や相続人がいる場合の死後事務委任契約のご利用について少しご紹介したいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、「死後事務委任契約」とは自分の死後の手続きを他の誰かに生前に(準)委任契約を結んで依頼しておくものとなります。

簡単な例を挙げて言えば、自分が死んだら葬儀は〇〇葬儀社で行って、遺骨は〇〇寺に永代供養してもらい、遺品整理や公共料金の停止連絡もお願いね~。

といった、本人の希望を契約書に記載しておき、依頼を受けた方がそれを本人が亡くなった後に契約書に基づいて実行していくということですね。

え?それって家族がやるんじゃないの?と思われるでしょうが、必ずしも家族がいるとは限りませんよね。少子高齢化が増々進む日本では、自分の死後の手続きをしてくれるお子様やご兄妹がいない方というのは珍しくなくなってきています。

そうした、様々な事情により、自分の死後の手続きを第三者に依頼して誰にも迷惑をかけないように予め準備しておきたいという方が利用し始めているのが「死後事務委任契約」となります。

では、反対に相続人や親族がいると「死後事務委任契約」は結ぶことはできないのでしょうか?

結論から言うと、相続人やその他の親族がいる場合であっても「死後事務委任契約」は結ぶことは可能です。

しかし、本来、相続人や親族が行う故人の死後の手続きを第三者が行う上での注意点やトラブルの発生については、充分理解したうえで利用する必要があります。

例えば、自分の死後の葬儀や納骨を死後事務委任契約によって依頼しておきたいと考えた場合、葬儀業者や納骨先のお寺等を契約で決めておけばそれで準備万端とはいきません。

葬儀を挙げる場合は基本的にお近くの葬儀業者を利用するケースが一般的かと思われます。病院や施設で亡くなった際に、葬儀社に依頼して遺体を搬送して頂き、24時間保管後に葬儀の実施となります。

では、葬儀業者側として親族以外の第三者が故人の葬儀の依頼をしてきた場合に、葬儀を受けてくれるのでしょうか?

これは、葬儀社毎の判断によりますが、親族以外の第三者からの依頼は受けないとするところもあれば、公正証書で死後事務委任契約等の権限を証明する書類があれば受けるという葬儀社もあります。

一番確実なのは、死後事務委任契約を締結する前に葬儀社に依頼者と共に生前見積りを取りにいき、「私に万が一の事があればこの人から連絡がくるからよろしく!」と伝えておいてもらうことですね。

そうすれば、葬儀社側でも生前のご本人の意思確認が取れていますので、いざというときは非常にスムーズにご本人の希望通りの葬儀を挙げることができます。

反対に、そうした準備をしていない場合だと、葬儀を挙げた後に故人の親族から「なんで赤の他人が勝手に葬儀を挙げているんだ!(怒)」というクレームが葬儀業者に入る可能性もありますので葬儀業者としても慎重になる部分ではあります。

これ以外にも、相続人がいるが為にトラブルの原因となるケースがあります。一般的に死後事務委任契約を締結するようなケースですと、死後事務委任契約以外にも「遺言書」を作成しているケースが多いかと思われます。

まったくの天涯孤独の方の場合は、身近な友人や友人の子ども、お世話になった施設や公益財団や自治体等へ寄付するというケースがあるかと思います。

では、相続人がいる場合は上記のような寄付をすることはできないのか?というと、そういう訳ではなく、自分の財産を最終的にどのように処分するかどうかは本人の自由ですので、遺言書には自由に寄付先を指定しおくことはできます。

ただ、実の子ども等には「遺留分」という、法律上最低限保証される相続分という物がありますので、そちらを主張されれば、遺留分については取り戻される可能性があるというだけです。

故人の兄妹や甥姪には上記の「遺留分」は発生しませんので、相続人が兄妹や甥姪しかいないという方の場合は、遺言書で自由に財産処分が可能です。

しかし、実のお子さんがいる場合に、全部の財産をお世話になった施設や公益団体に寄付するというケースでは、寄付を実行した後にお子様方より「遺留分侵害額請求」として、遺留分を取り戻す請求がなされると、寄付された側が返還手続きなどを行うこととなりますので、よかれと思った寄付が却って迷惑をかけてしまうということもゼロではありません。

もし、遺留分を有する相続人がいる場合に遺留分を侵害するような遺贈寄付を考えているようなケースは、事前に寄付先とも相談した上で、遺言書の内容を考えておく方より安全かと思われます。

実際に先月に亡くなったご依頼者のケースでも、遺留分を有するお子様方へ当協会より遺言書の写しと現時点での財産目録を郵送したところ、お子様方へ一切財産を残さないという遺言の内容だったため、問い合わせの連絡が入りました。

「生前に本人には相当な迷惑を掛けられたから、ある程度の金銭は相続人へと渡して欲しい!」というご相談です。

もちろん事情はわかります。しかし、遺言執行者や死後事務受任者として出来るのは、遺言書と死後事務委任契約書に書かれていることだけのため、権限外の事はできません。

ですので、遺言書に相続人以外の公益財団等へ全財産を寄付するという記載があれば、遺言執行者としてはそれを忠実に実行するのが職務となるため、「それはできません」とお答えすることしかできないことになります。

今回のご依頼のケースでは、もともと清算型遺言という形をとっており、「自分が死んだら、葬儀費用や遺品整理、未払いの治療費や公共料金等、死後の手続きも含めて全ての債務を支払ったうえで、残額があれば、〇〇財団へ寄付して欲しい」という遺言の内容でした。

このケースですと、死後の手続きも含めて、故人が負っている全ての債務を清算した上で、余りがあれば希望の寄付先へ遺贈するという内容になります。

もともと葬儀や遺品整理等を含めた費用を清算するとギリギリの預貯金しか残っていなかったこともあり、財産目録で死亡時の財産とこれから発生する費用等をご説明して、残金の概算をご説明したところ、敢えて法的手続きしてまでも取り戻すほどの物ではないという判断に至ったようです。

しかし、今回のケースとは異なり多少面倒であっても取り戻すだけの資産があるようなケースでは、遺留分の請求を行うことも当然予想されます。

遺言、死後事務を利用する場合は、相続人が誰もいない場合よりも、相続人がいるケースの方がより注意が必要となることを知っておいてください。そうでないと思わぬ形で遺贈先などへ迷惑を掛けてしまうことになってしまうかもしれません。

遺言・死後事務のご相談は死後事務支援協会までお気軽にお問合せくださいね。

2022.08.30

増える相続人からの死後事務依頼

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。8月も終わろうしておりだいぶ涼しくなった感じでしょうか?急に涼しくなったりすると夏バテならぬ秋バテになる方もいるようですのでご注意を。

さてさて,本日は死後事務のお話しであっても純然たる死後事務委任契約のお話しではなく,相続人の方からの死後事務のご相談が増えているというお話しです。

死後事務委任契約とは,生前にご本人から自分の死後に頼みたいことを予め契約で取りまとめておき,依頼を受けた方(死後事務受任者)は,依頼者が亡くなった後に契約書に従って故人の希望を叶えていくという内容の契約を指します。

これに対して,相続人からの死後事務依頼とは,故人の死後に発生する諸々の手続きを第三者に依頼することを言い,一般の方の感覚からするとそれって「相続手続きのことでは?」と思われるかもしれませんね。

大きく括ると,「相続人からの死後事務依頼」は「相続手続き」に含まれていると考えられます。ただ,今回は「ああ,こんな事も依頼することができるんだ!」ということを知って頂きたく,あえて分けて考えてみました。

事例をひとつ挙げてみましょう。

疎遠な親族が遠方で亡くなったが,故人の生活状況がまったく不明で何をしたらいいかわからない。

最近増えている相談が主にこういった状況のケースです。

少子高齢化が極まり,おひとり様と呼ばれる方も珍しくなくなりましたよね。そうした方々増えると必然的におひとり世帯の方が亡くなるケースが増える訳です。

おひとり世帯の方が亡くなった場合は配偶者やお子様もいないことから,身近な親族が相続手続きに駆り出される訳ですが,必ずしも付き合いの濃い方ばかりではありませんし,付き合いがあった場合であっても居住地域が離れていると物理的,経済的になかなかそうした手続きを行うことが難しいということもありますよね。

ただ,そうは言ってもご遺体を放置をしておく訳にはいきませんし,警察や自治体からは遺体の引取りの打診が来たりしますので,さてどうしたものか?となる訳です。

一般的に相続発生後に必要となる主な手続きとしては下記のような物があります。

➀遺体の引取り

②葬儀・納骨

③役場への各種届け出(死亡届・介護保険・年金・免許証等の返却)

④遺品整理

⑤賃貸物件の解約・原状回復等の明渡し

⑥NHK・NTT他各種公共料金の清算・解約

⑦携帯・ネット等の各種契約の清算・解約

⑧相続人・相続財産の調査

⑨相続手続き(預貯金の解約・遺族年金等の支給申請・相続税の申告等)

実際には,項目毎にそれぞれ細かな手続き等がありますので,費やす労力や費用は結構大変なものとなります。ここらへんは一度でも相続手続きを経験したことがある方でしたらよりお分かりになるのではないでしょうか。

これまでは,➀~⑦くらいまでを親族で行い,専門的な知識が必要となる⑧~⑨を専門の士業に依頼するというケースが多かったと思われます。これが一般的な「相続手続き」と呼ばれるケースですね。

これに対して,➀~⑦の部分も親族以外の士業などの専門家に依頼するのが「相続人からの死後事務依頼」となります。

最初に挙げた例題のように,親族と疎遠だったおひとり様が亡くなるケースでは,例え親族に連絡がいったとしても,故人がどのような生活をしていたかが全くわからないということも珍しくはありません。

これは別段,誰が悪いという訳でもなく時代的にそうなってきてしまっているというだけの話しで今後こうしたケースはますます増加していくことが予想されます。

当然,親族とはいえ故人とは疎遠だった場合では,連絡をもらった親族としても何をどうしたらいいのか?と困惑する訳ですよね。

そうした事を見込んで,故人が生前に親族に迷惑を掛けないようにと準備するのが「死後事務委任契約」ですが,まだまだ利用者は少なく全てのおひとり様が自分の死後の事を見据えて準備万端としているケースは少なく,予期せぬ形で親族にお鉢が回ってきてしまうケースの方が多いでしょう。

こうしたケースでは,ある日突然,警察や役場より故人の死亡を告げられますので,心の準備や手続きの予習などもできず,いきなり故人の手続き全部を丸投げされてしまうことになります。

故人が比較的近くに住んでいるのでしたらまだしも,離れた地域の場合でしたら,手続きのために仕事を休んだり,休日を潰して高い交通費や宿泊費を負担して手続きに奔走しなければいけなくなります。

行政手続きなどは郵送でのやりとも可能ですが,遺体の引取りや遺品整理は必ず誰かが物理的に行動をしないといけません。

もちろん,家族の代わりに動いてくれる葬儀業者や遺品整理業者もいますが,それであっても基本的にはそれぞれ別個に契約を依頼して手続きの代行を依頼することになります。

近年は情報過多の時代でもありネットで葬儀や遺品整理を代行してくれる業者を検索すると膨大な数の業者が検索にヒットして,その中から信頼できる業者を選定し,打ち合わせをそれぞれで行うだけで一苦労ですよね。

そうした状況下で増えてきているのが,今回のテーマでもある「相続人からの死後事務依頼」という訳です。

当協会では,本人からの死後事務委任契約以外でも相続人からの死後事務のご相談もお受けしております。多くのご相談が上記のような,「疎遠な親族」「遠方に住んでいる」「手続きが分からない」「故人の財産状況がわからず不安」「まとめて依頼したい」などでお困りのケースです。

相続や死後事務専門の士業が上記で挙げた➀~⑨までの業務を一括で受任して手続きを行いますので,親族としては,沢山の業者と何度も打ち合わせをする必要もなければ,遠方まで足を運ぶ必要もありません。

特に高齢者のおひとり様が亡くなったケースではご兄妹に連絡が入るケースが多いですが,当然連絡を受けたご兄妹も似たような年齢となっていますので,行きたくても行けないという状況で無理に高齢の身に鞭打って出かける必要もなくなります。

こうした利便性から,これまでの相続手続きとは異なり,死亡直後からの手続きを全てご依頼頂くというケースの需要が増えてきているのだと思われます。

もちろん,上記で挙げたような➀~⑨までの手続き全ての内容のご依頼ではなく,葬儀や納骨は親族で行うから,遺品整理と行政手続きだけやって欲しいといった依頼もあります。

要は家族や親族で出来ない部分を依頼するという事なのですが,相続手続き以外の葬儀や納骨といったこれまで親族が行うことが当たり前とされてきた部分も親族以外が行えるのだということを知って頂きたく今回ご紹介させて頂きました。

財産的な相続手続きはもちろん,葬儀や納骨,遺品整理といったこれまで親族が行ってきた内容であっても士業などの専門家に依頼できるんだということを知って頂ければと思います。

相続や死後事務にお困りの際は死後事務支援協会へご相談くださいね~。

2022.05.23

名古屋市の市営住宅の遺品整理から退去立ち合いまで全て代行したお話し。

おはようございます。名古屋市の死後事務支援協会代表の谷です。

5月も後半戦に入り夏日もちらほらと出てきましたね。そろそろ熱中症対策として暑さに体を慣らしていかないといけない時期にもなりました。

今回は,私の個人事務所で行った遺品整理から死後事務代行までしてきたお話しをご紹介したいと思います。

主に名古屋市の市営住宅で亡くなった方向けの情報になりますが,真夏の時期になると高齢者の方を中心に市営住宅では孤独死で亡くなる方が増加します。

そんな時に家族や親戚が市営住宅の退去手続きをどのように行い,どれくらいの費用が掛かるのかの参考になるかと思い掲載させて頂きます。(この内容は第八ブログで紹介済みの物となります)

今回のご依頼者の方は当初は葬儀をあげた地元でも有名な葬儀業者さんへと遺品整理や相続に関するご相談をされていました。

しかし,葬儀業者や葬儀業者から紹介されたはずの遺品整理業者等からの電話連絡はいっこうに来ず,故人が生活されていた名古屋市の市営住宅の退去を急ぎたかった事情もありインターネットで当事務所を見つけてご連絡頂いた次第です。

当事務所を見つけて頂いたきっかけが「入居者の死亡に優しい?市営住宅」という同じく私が過去に掲載しましたブログを見てとのことで,今回の一連の経緯も他の方の参考になればと思い書かせて頂くことにいたしました。

ご依頼者の状況としては次のような形です。

・故人は未婚で配偶者やお子様はいない

・兄弟姉妹もいない

・近くにお住まいの親戚のみが手続できる状況

故人は,おひとり暮らしで持病もあったため,死後事務や葬送支援も行ってくれる身元保証会社と契約を進めていたところ,急な体調の悪化により,十分な準備もできないまま亡くなられてしまったとのことです。

仮に生前に身元保証会社などの死後事務を行ってくれる会社と契約できていれば,亡くなった後の対応は「死後事務委任契約書」や「遺言書」といった書面に従って依頼先の会社が行ってくれたはずなのですが,今回は契約が間に合いませんでした。

今回のご依頼者でもあるご親戚の方としては,本人が生前にそうした準備を整えて,本人の意思に基づいて依頼先の会社が万が一の際は対応してくれると考えていたため,まさか自分達がこの後の対応をしなくてはならないとは考えてもおらず,降って沸いた死後事務や相続手続きにどうしたらいいのか?と困惑する一方だったとのことです。

私が初回相談で訪問させて頂いた時が葬儀を終えてすぐの段階で,これから役場への手続き等を進めていかなければいけないという状況でした。

亡くなった際にする届け出には期限制限付きの届け出もある

誰かが亡くなった場合に行わないといけない行政機関への届け出のいくつかには,亡くなってから7日以内や14日以内に届出をしなければいけないという「期間制限」が存在します。

代表的な物で言えば

・死亡届(7日以内)

・健康保険の資格喪失手続き(14日以内)

・年金の受給停止手続き(14日以内)

などでしょうか。

他にも葬祭費や未支給年金の申請などは2年以内などにしなければいけないなどもありますので,こつこつ支払ってきた年金や葬祭費などの給付金は忘れずに申請して受取りをしておきたいところですね。

こうした期限付きのある届出などを優先的に行い,その他の時間的に余裕のある届出や申請などは相続手続きなどと併せて行っていくと,失敗は少なくなります。

今回は初回面談ではありましたが,手続きの期限もありましたので行政機関への届け出や相続手続きに必要となる委任状をその場で書いて頂き,さっそく手続きを開始することにいたしました。

行政機関への届け出では介護保険証や名古屋では敬老パスなどいくつか返却しなければいけない物もありますが,全てが揃っているということは稀ですので,まずは届出を行い,遺品整理の際にそうした返却物を見つけて後日改めて持っていくという方法でも大丈夫です。

ただ,何を返却したらいいのかは何度も手続きをしている私たちのような専門家でもなければ難しく,事前に役場に聞いておかなかれば分からないと思いますので,もしご家族で手続きを進める場合は,遺品整理を行う前に一度確認にいくことをお勧めします。

行政機関への届け出の後は遺品整理を開始!

行政機関への届け出が終わったら次は遺品整理です。

今回のご依頼では,故人は名古屋市の市営住宅にお住まいでしたので,市営住宅を管轄する住宅供給公社へと退去の連絡を入れる必要があります。

本来は親族や相続人の方が行うところではありますが,お仕事の関係もあり今回は私の方で全て代行することになります。

当然,住宅供給公社側としても,まったくの第三者からの申し出を安易に受付はしてくれませんが,死亡診断書や退去に関する内容をまとめた委任状等を揃えて申し出をすれば問題なく代理人でも手続きは可能です。

なぜ最初に住宅供給公社へ連絡を入れるのか?遺品整理が終わった後に退去の連絡してもいいのでは?と思われるかもしれませんが,それにはちゃんとした理由があります。

市営住宅に限らず一般的な賃貸物件でもそうですが,賃貸借契約の解除は退去の申し出をして即日退去とはなりません。

一般的には,退去の連絡から1ヶ月後などが最短の退去日となり,それまでは日割り家賃が発生するケースがほとんどでしょう。

ですので,市営住宅の場合でもまずは「退去連絡」を行い,退去日が確定したらそれまでの間に部屋の整理(遺品整理)を行うという流れの方が,遺品整理を先にしてしまってから退去連絡をする場合に比べて無駄な家賃や光熱費を支払わなくてすむので経済的な訳ですね。

また,市営住宅の場合は一般の賃貸物件とは異なり,退去の際に取り外さないといけない設備があったりしますので,これを事前に確認しておくという意味でも先に退去連絡をしておくということに大きな意味が出てきます。

特に市営住宅では,

・お風呂の浴槽や風呂釜(バランス釜)

・カーテンレール

・網戸

・ガスコンロ

などは,入居時に入居者が設置しているケースも多く,退去の際に「お風呂は設備でしょ~」と残しておくと,実は取り外しておかないといけなかったとなり,無駄な原状回復費用を支払うことになってしまうので要注意ですね。

ここまで,準備してから実際の遺品整理開始といきたいところですが,実はもう一点大事なポイントがあります。

名古屋市の市営住宅の管理は住宅供給公社が行っていますが,実際の現地の運営は自治会に委ねられているケースが多くあります。

これが何を意味するかというと,実際の遺品整理を行う際に,「エレベーターの使用許可」「共有部分への作業車両の乗り入れ許可」「車止めの開錠依頼」「その他の住民への掲示案内の必要の有無」「作業にあたっての注意点(養生箇所等)」などは,住宅供給公社ではなく,現地の自治会長さんに確認しなければいけないということです。

以前は,住宅供給公社に自治会長の名前と連絡先を聞いたら電話番号を教えてくれましたが,最近は個人情報の観点からも教えてもらえない事も多く,自治会長の名前とお住まいの部屋番号のみ教えてもらい,後は実際に訪問して確認するという事も多くなりました。

中には日中働きに出ていらっしゃる自治会長さんもいたりしますので,なかなかお会いすることができず難儀することもあります。(´;ω;`)

こうして,退去の申し出から事前確認,自治会長の許可・確認等を経て,実際の遺品整理の実施となります。

遺品整理の際も最初に記載した通り,役場への返却物を探したり,その他の財産,保険,契約関係を示す書類など貴重品の捜索を行いながら遺品整理を進めていきます。

私がいつも口をすっぱくして言っていることでもありますが,おひとり暮らしの方の遺品整理など,どのような生活をしてどういった資産や負債をお持ちだったかを確認するのは遺品整理の時が一番のチャンスです。

むしろ,遺品整理のタイミングを逃してしまうと確認したいと思った時には既に部屋はもぬけの殻であり,必要な書類などは全て処分されてしまった後ということになりかねません。

ですので,おひとり暮らしの方や離れて暮らしていた家族の遺品整理などをする際は,部屋から荷物を出す前に全て確認して,貴重品や財産関係を示す書類を探しだしておくようにしましょう。(家族で捜索が難しい場合は私たちのような専門家へご依頼ください)

遺品整理の際に知っていると後から助かるワンポイント!

遺品整理の際に注意して頂きたいのが,銀行の通帳や保険証券,株式関係の書類などは一般の方でも大事そうな書類と思い扱いは慎重になるかと思います。

それ以外にも次のような事にも注意を払ってください。

公共料金の明細を確保しておく

遺品整理後は電気やガス,水道といったライフラインの停止連絡をすることになります。その連絡の際に契約者情報を確認されるのですが,この時に公共料金の明細が手元にあると,「お客様番号」や「契約者番号」などを明細から確認することができて,契約者情報の確認が非常にスムーズに行えます。

万が一こうした書類が手元になくても,故人の住所や電話番号などからも検索はできますが,少し待たされることになりますので,他にも解約の連絡を入れないといけないところが沢山あるようば場合は結構やきもきとするものです。

電話(NTT)・インターネット回線の確認

最近は固定電話を契約されている方も減ってきてはいますが,まだまだお部屋に固定電話がある方も多いかと思われます。

当然,固定電話があるということはNTTやその他の電話事業者と契約していることになりますので,こちらも解約手続きが必要となります。

また,室内にインターネットを行う機器(モデム)などがある場合,そうした機器はレンタル扱いになっているケースもあり解約時に返却しないといけないことがありますので,間違って遺品整理の際に捨ててしまわないように注意しましょう。

通常レンタル機器には「レンタル機器」「解約時返却要」などレンタル品とわかるように目立つシールが貼ってあることも多いですが,今回のご依頼者のお部屋のように何も貼っていないケースもあります。

そうした場合は解約の連絡とともに返却物の確認をした上で,処分するのか返却するのかを決めるのが良いですね。

さっきも言った通り,一度遺品整理で処分してしまうと取り戻すことはまずできませんのでご注意ください。

隠れ金融資産に注意

今回のケースではそうした事はありませんでしたが,遺品整理の際には隠れ金融資産にもご注意ください。

生命保険や医療保険などは基本的に証書が発効されてご自宅で保管されているケースも多く,遺品整理の際に見つけることは容易です。

しかし,最近はネットバンクやネット証券などのネットの中でしか確認できない銀行やFXや仮想通貨などパソコンやスマホで決済している金融商品などが多数あります。

こうしたデジタル遺品・デジタル資産に分類される品は,室内の遺品整理をしただけでは見つけることが非常に難しく,パソコンやスマホ,それらのメールの内容などを確認してはじめて気づくということもあります。

ただ最近はパソコンやスマホに暗証番号や生態認証などのロックを掛けておくのが普通でもあり,室内に遺されていたパソコンやスマホから情報を確認しようとしてもロックが外せなく断念したということも珍しくはありません。

高齢者の方などは暗証番号などを忘れた際の予備として鉛筆書きのメモとして残しているケースも多く,そうしたメモはパソコンやスマホの箱や取扱説明書などに書かれているケースも多くありますので,スマホの空き箱などを見つけた際は必ず説明書なども確認するようにしてくださいね。

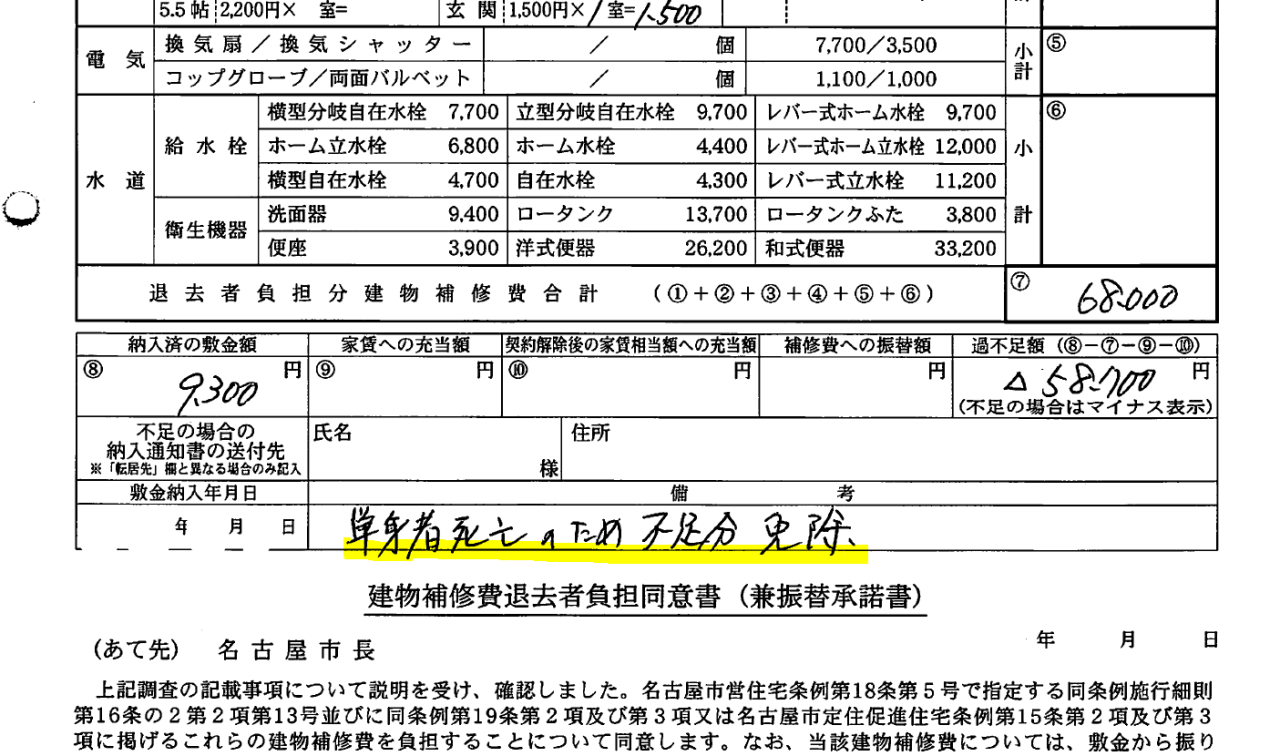

名古屋市営住宅は入居者死亡の際は敷金内清算のルールあり!

本題から外れて長くなってしまいましたが,上記の点などにも注意を払って頂き遺品整理を進めてください。こうした一連の流れをクリアして最終的に行うのが,大家や管理会社などとの退去立ち合いですね。

今回は貸主が名古屋市住宅供給公社となりますので,公社の担当者の方との退去立ち合いとなります。

ただ,名古屋市の市営住宅の場合は,入居者が亡くなった場合は敷金内で清算するということになっており,敷金の返金もありませんが追い金もありませんので予想外な支出という心配はしなくて済みます。

これって非常にありがたいことでもあるのですが,市営住宅には高齢者の方も多く生活されており,高齢者がお部屋で亡くなることも珍しくはありません。

私も過去に数百件と市営住宅で遺品整理を行っていますが,中には夏場の孤独死(孤立死)で室内が大変な状況になっているケースも沢山ありました。

そうした孤独死(孤立死)で発見が遅れたようなケースでは,一般的な賃貸物件では高額な原状回復費用を家主側から請求されて相続人が相続放棄に追い込まれてしまうことも珍しくはなく,家族や相続人とっては非常に負担の大きい問題となります。

その点,名古屋市の市営住宅では上でも書いた通り,入居者死亡の場合は敷金内での清算となります。

これは,一般的な賃貸物件でトラブルとなる孤独死(孤立死)で発見が遅れたようなケースも同様で,入居者側の親族としては室内の残置物を撤去して鍵を返せば退去手続きとしては終了となります。(名古屋市営住宅の退去明細の実例の一部)

遺品整理の現場で高額な原状回復費用を請求されている遺族の方を沢山みてきた私からすると,超高齢社会の日本では,これは本当に大切なことと実感するところですね。

事前確認もしっかりしてあったことから退去立ち合いも無事終了となりました。唯一,公社の人が退去立ち合いの日程をど忘れてしていたようで30分程待ちぼうけしたことがあれと言えばあれですが,,,,

名古屋市営住宅での退去手続きや遺品整理の際の注意点を少しだけご紹介させて頂きました。

実際の遺品整理では,現場毎に注意点や作業方法も変わってきますので,もし家族での遺品整理や財産調査に不安を感じましたらご相談くださいね。

遺品整理・死後事務専門の行政書士がお手伝いに参ります!

2022.05.05

今後増加が予想される遠方のご家族より葬儀と死後の手続きの全てを依頼されるケース

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。久々のブログとなりますが,既にG・Wも終わろうとしていますね。今年はコロナの圧力が和らいで観光に出かける方も多いでしょうが,事故やケガには十分お気をつけください。

そんな中,私の方は2月の後半から集中した個人事務所の「第八行政書士事務所」への依頼や死後事務支援協会への依頼をせっせとこなし,連休前にやっとこひと段落ついたところです。久々に休みが取れましたのでこの機会にブログの更新をと思った次第です。(けっして更新をサボっていた訳ではありません💦)

今回ご依頼頂いた案件でこんなケースがありました。

遠方にお住まいのご家族の方より,ひとり暮らしをされていた親族の死後事務をお願いしたいというものです。

ひと口に死後事務の代行といっても

・葬儀~納骨までの代行

・行政機期間への手続き代行

・公共料金等の未払い債務の清算代行

・遺品整理・家財整理・財産調査の代行

・一般的な相続手続きの代行

等々,いろいろとやらないといけない事が多くあります。

詳しくご事情をおうかがいしてみると,故人様とご依頼者との関係は次のような形です。

・故人は未婚で子どもや配偶者はいない

・相続人は故人の兄弟姉妹となるが全員高齢で直接動けない。

・依頼者は故人の姪にあたるが,高齢の両親の傍を離れるわけにはいかない

・依頼者の住所と故人の住所とではかなり離れており,手続きの為に何泊も家をあけられない

・故人は賃貸物件で生活していたが,部屋の明渡しや車の処分など自分達だけでは到底無理

・故人と相続人は疎遠だった訳ではないが,財産状況までは把握しておらず借金がないか不安

といったような状況です。

少子高齢化が極まっている日本では今後も増えそうな状況ですよね。

今回のご依頼,ご相談は葬儀のために2日程,現地へ行くのでその間に可能な限りの手続きと今後の予定を立てたいという内容です。

なかなかに大変なミッションにも見えますが,やることはいつも通りです。

まずは,依頼者の方がお越しになられた際にすぐに葬儀へと移れるように葬儀業者の手配をして,遺体の引取りと火葬の日程決めをしておきます。

もちろん,事前に葬儀費用などはお伝えしてご了解を取ったうえで,葬儀業者さんがいろいろと手を尽くしてくれました。

依頼者の方が滞在できる時間には限りがありますので,葬儀は朝一番で行って頂き,午後は役場への手続きに同行します。(基本的に死後の手続きは代行でも可能ですが,依頼者の希望で滞在時にできなかった部分のみ代行で行うこととなりました)

行政機関への手続きが終われば次は,故人のお住まいだった賃貸物件の状況確認と遺品整理にかかる見積りの作成です。

こちらは,遺品整理専門の行政書士である私の得意分野でもありますので,私自身が見積りを作成し同時に室内の貴重品関係も捜索していきます。

本格的な捜索は遺品整理当日に行いますが,とりあえずの貴重品として

・金融機関の通帳

・保険関係の書類

・賃貸物件の契約書

・遺留金

・借金関係の手紙など

・その他の貴金属や契約書類

などを見つけられる範囲で依頼者立ち合いのもとで捜索します。

仲の良い兄弟姉妹であっても,離れて暮らしていると相手の資産状況などは分からないのが普通です。今回は幸いなことに借金などを示す資料もなく,見つけた預貯金の通帳にもそれなりの額が残っていたことから借金の心配はしなくて済みそうです。

保険関係の書類なども同時に引き上げて,初日は終了。次の日は携帯電話の解約や保険の申請手続きなど親族でなければ手続きが難しい手続きの同行などで2日目はサポート業務となります。

なんとか依頼者の滞在する二日間で期限制限のある手続きは全て行い,後は一般的な相続手続きと併せて行っていく死後事務だけとすることができました。

依頼者の方はご自宅へ帰らないとなりませんが,賃貸物件の鍵や預貯金の通帳などはそのままこちらで預からせて頂き,士業として相続手続きを進めていきます。

遺品整理の見積りの際には借金も心配していましたが,実際に遺品整理を行った際に詳しく室内に遺されていた資料などを確認するに預貯金や保険なども併せるとそれなりの資産があることが判明しました。

遺品整理や退去に伴う原状回復費用など,葬儀以外にも出費がかさむ状況でもありますので,なんとか故人の資産だけで死後事務や相続に必要な費用を賄えそうだと,これには相続人の方々もほっと一安心といったご様子でした。

私が良く言っていることでもありますが,離れて暮らしている家族にとっては「遺品整理」の時が故人の財産状況を把握する一番のタイミングでもあります。

遺品整理を疎かにしてしまうと,見つけられるはずの資産を見落としてしまったり,気づけたはずの借金に気づけなかったりと,その後の相続人の生活にも大きな影響が出てきてしまいます。

プラスの財産を見落としてしまうのも問題ですが,借金の方が大きい場合には,相続発生から3ヶ月以内に「相続放棄」の検討もしなければならず,こちらの方がより大きな問題となります。

こうした部分は日頃から相続手続きを行っている士業が得意とするところでもあり,死後事務支援協会では遺品整理,相続専門の士業が遺品整理や財産調査も行いますので,安心してお任せいただけます。

室内の財産調査後に遺品整理を実施して,家主(管理会社)への引き渡しも無事完了。事前に合意書を取り交わすことで,原状回復でのトラブルや未払い家賃等で揉めることもなく,すんなり終了となりました。

後は金融機関の相続手続きとなりますが,今回は遺言書がありませんでしたので相続人間での遺産分割協議を作成して,金融機関への解約払戻しはこちらで全て代行申請して終わりとなります。

相続人同士が仲が良いと遺産分割協議もすんなりと終了しますので,銀行関係の手続きもスムーズに終了させることができます。

今回のご依頼は,一般的に「死後事務委任契約」と言われる,依頼者(故人)が生前に自分に万が一の事が起きた場合に信頼できる第三者に予め死後事務を託しておくという「死後事務委任契約」とはちょっと事情が異なります。

依頼者が亡くなられたご本人からの生前の依頼ではなく,故人の親族からの手続き代行であり,どちらかというと「相続手続き」に近いかもしれません。

死後事務,相続手続きと明確な区分けがある訳でありませんが,これまでは葬儀や納骨,遺品整理といった財産以外の部分の手続きは家族や親族が行い,銀行や株式,不動産の名義変更などの財産的な部分は士業などの専門家が対応するというイメージがあるかと思われます。

しかし,これからの時代は最初にも書きましたが,未婚のおひとり暮らしの方がますます増加して,相続人が兄弟姉妹となるケースが各段に増えてきます。

当然,兄弟姉妹の誰かが亡くなった場合は兄妹も似たような年齢になっており,必ずしも死後事務や相続手続きが行えるとは限りません。

死後事務委任契約は,ご本人が亡くなる前に依頼するものではありますが,同じ業務を相続人からのご依頼で行うことももちろん可能です。

遠方に住んでいて土地勘がなく葬儀や遺品整理などの全ての死後事務を誰かに行ってもらいたいという場合は,死後事務支援協会へご連絡くださいね。

相続・死後事務専門の士業が全力でサポートいたします!

2022.02.18

名古屋市が身寄りない13人火葬せず 遺体を最長3年超保管していた件について

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の谷です。2月も中旬だというのに寒い!外で現場作業をしている身を切る寒さに震えます。皆さんも外出時は暖かい恰好でマスクを忘れずに!

さてさて、昨日のニュースを見ていたらこんな記事がありました。一般の方からすると、かなりショッキングな事件かもしれません。(令和4年2月18日(金)ヤフーニュースより抜粋)

名古屋市が身寄りのない遺体13人分を火葬せずにずっと葬儀業者の保冷施設で保管していたという内容ですね。

この件に関しては、私も知り合いの葬儀業者の方から以前にそうした長期保管されている遺体があるということは聞いていたので知っていました。

身寄りのないご遺体は本来は墓地埋葬法に従って市町村側にて民生葬などで火葬がされ、市と提携している合葬墓等にて供養されるのが一般的です。

しかし、中には今回の件のように長期間火葬もされずにずっと葬儀業者さんの保冷施設で安置されたままになっているご遺体もあったりします。

なんでこんな事が起きてしまうのかというと、市町村側ではこうした身寄りのないご遺体がでた場合は、戸籍調査などを行い親族関係を調査し、親族が見つかった場合は遺体の引取りを打診します。

しかし、親族がいたとしても故人と親族との仲が悪かったりしたり、叔父と甥姪の関係のように疎遠な関係ということもあります。

私が行う遺品整理の孤独死のようなケースでもそうですが、あるひ突然「あなたの叔父さんが孤独死されていたので、遺体を引き取り、大家さんと遺品整理の話し合いをしてください」と電話が掛かってきたらどうでしょうか?

正直なところ、何十年も会ったこともないような叔父が亡くなったと言われても、「はぁ~、そうですか、、、え!私が引き取らないといけないんですか!しかも大家さんと原状回復の話し合いをしてお金を支払えって嘘でしょ!?」となるのではないでしょうか。

遺品整理のご相談を受けているとこうした相談は珍しくなく孤独死が増加する夏場では特にこうした相談が増えることとなります。

そうした案件の中には、「会ったこともない叔父のために私たちが大金を払うなんて、とてもじゃないができません。相続放棄します!」となり、せっかく市町村側で親族が見つけたとしても、遺体の引取りを断られてしまうこともあります。

このように遺体の引取りをしてくれる親族を調査したり、引取りを打診した後に断られたり、いったんは引取りを了承したけど、親族間でトラブルになってしまい遺体の引取りが保留になってしまったりすると、今回のように長期間遺体を安置することに繋がるのかもしれませんね。

今回も名古屋市の担当職員の方が処分を受けてしまったようですが、遺体を火葬してしまうのは結構重い判断かと思われます。

私たちが死後事務委任契約を結んで依頼者の葬儀を実施する際でも、各種契約書にてしっかりと取り決めを行い、本人の意思であることを明確にしているから安心して行えるわけです。

そうした事前の準備もない孤独死や突然死のようなケースでの身寄りのないご遺体を火葬するとなるとやはり、「後から親族が出てきてクレームを付けられるんじゃないか?」と心配になりますよね。

遺体を火葬すれば当然生前の状況は確認できませんし、合葬墓に入れられてしまえば故人の遺骨だけを後から選り分けて回収することもできなくなるわけで、親族から「せめて遺骨だけでも還して欲しい!」と言われてもできないのですから。

人は死ぬ時はひとりで死んでいきます。しかし死んだ後の手続きはひとりではできません。必ず誰かの手を借りることになります。

当協会にご相談に来られる方の中にも家族や親族との仲は良好だか、自分の死後の手続きで負担をかけたくないと考えて死後事務委任契約を結ばれる方もいます。

超高齢者社会の日本では、身寄りのない方はもちろん、家族や親戚がいても第三者に敢えて自分の死後の手続きを依頼することを考える時代になったのだと感じます。

自分の死後の手続きで不安を感じている方はまずはご相談ください。死後事務支援協会では死後事務専門の士業がご相談に応じております。

2022.02.08

葬儀の生前契約と死後事務委任

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。寒い日が続きますね。名古屋でも久々の雪が降り、今年の冬は寒さが長引いている気がします。コロナに混じって花粉症のシーズンも始まりマスクが手放せなくなりますね。

さて、先日下のようなニュースが報道されました。

身よりのない状態で死亡された方が誰にも引き取られず、葬儀等を自治体が行った件数が増加しているというニュースですね。

身よりがないといってもその状況は様々で、独身でお子さんもおらず、親や兄妹も先に亡くなってしまっているという方から、兄妹や親戚はいるが、仲が悪く絶縁してしまっているといった方などもいます。

こうした方々のケースでは、生前にきちんと準備をしていないと上記のニュースのように身寄りがなく遺体の引取りもされない方となってしまうわけです。

もちろん、身寄りがない方が亡くなった場合であっても、遺体が放置されるということはなく、自治体などで火葬を行い、提携の合葬墓等に入れられることになりますが、果たしてそれが故人の望んだ最後だったのか?といわれるとそれは亡くなった本人にしかわからないことです。

ただ、ひとつ確実に言えることは、もし自分の最後について叶えたい希望があるなら、それは自分自身で準備をしっかりとしておかないと叶えられないということです。

また、敢えて叶えたい希望はなくても、「他人に迷惑をかけない最後にしたい」と考えている方も多くいますが、これも同じ事です。

「自治体が火葬を行い、合葬墓に入れてくれるならそれでいい」と考えていたとしても、自治体としても、火葬~納骨までの間に、故人の親族調査などを行い、親族がいる場合は遺体の引取りの有無を確認し、その間の遺体の保管などもしている訳ですから大変な手間と労力が掛かっている訳です。

こうした実情から、近年は葬儀業者さんにおいても「生前予約」「事前契約」など本人が生前に希望する葬儀の方法やプランを指定しておき、万が一の際には葬儀業者さんが契約に基づき葬儀を実施するというおひとり様に寄り添ったプランも出てきています。

当協会でもおひとり様の方や葬儀業者さんより「葬儀の生前契約をするから喪主になってくれないか?」という相談を受けます。

葬儀の生前契約では、葬儀業者さんにおいて支払いまで生前に終えてしまうケースと、契約だけ事前に行っておき、支払いについては家族やその他の方に行ってもらうというケースなど、葬儀社独自のサービスがあります。

当協会では死後事務支援として「喪主の代行」はもちろん行っております。しかし、相談者の多く、特に葬儀業者さんにおいてはどうしても「葬儀」だけに目がいってしまっているケースがあります。

葬儀の生前契約を考えている方の多くが、ニュースのような身寄りのない方となります。なにも準備しておかなければ、ニュースのように自治体によって火葬が行われてしまうため、そうならない為に自分の意思で葬儀業者さんへと相談に来られた方でしょう。

葬儀の生前契約を検討されている方の多くが身寄りのない方や家族や親戚がいても疎遠な関係、または家族や親戚間の仲は良好だが、お互いに高齢で離れて暮らしているため自分の葬儀の為に負担をかけたくないといった方も最近は増えています。

こうした方々にとっての死後の手続きは果たして「葬儀」だけなのでしょうか?葬儀については葬儀業者さんと生前契約を済ませてあるから問題ないかもしれません。

では、葬儀以外の手続きの準備はされていますか?人が亡くなった場合に行わないといけない手続きは想像以上にあります。

火葬にあたっての「死亡届」はもちろん、

健康保険や年金の死亡届

各種保険証や敬老パスの返却などを含む行政手続き

住んでいた自宅が賃貸なら、遺品整理と賃貸契約の終了手続き

自宅が持ち家なら、自宅をどうするのか?誰かに譲るのか?解体や売却するのか?

公共料金や医療費の清算や解約は誰がおこなうのか?

自分の財産はどうするのか?

相続税等の申告が必要な場合は誰に頼むのか?等々

その方の生活状況や財産状況によって、亡くなった後の手続きは大きく変わってきます。

こうした手続きはどうしても事前の準備から外れてしまいがちです。

もし自分に何かあった場合は葬儀は誰が行ってくれるのだろう?という心配はおひとり様なら誰しも抱える悩みです。

ただ、そうした悩みについては「葬儀業者」さんという心強い相談先があるので、葬儀については比較的相談しやすい状況になっています。

しかし、葬儀以外の手続きについては、「そもそもどういった手続きが必要なのかがわからない」「いろんな手続きが必要なことは知っているが誰に相談したらいいのかがわからない」と相談先や事前の準備の方法が明確ではないためどうしても意識から外れてしまいがちです。

もし、葬儀業者さんにてこうした相談者の方が見えられましたら一言「葬儀以外の準備は大丈夫ですか?」と声を掛けて頂けると、「実はそれも相談したかったんだよ!」とご相談者の方の隠れた悩みを聞き出すことができるかもしれません。

死後事務支援協会では、専門士業のもと喪主の代行をはじめとした死後に必要となる手続きの支援を行っております。

葬儀の生前契約のご相談者の中にそうした心配事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当協会へご連絡ください。

ご相談者の方の生活状況に合わせた死後事務支援についてご提案させて頂きます。

2022.01.28

自筆証書遺言+死後事務委任契約で万が一に備える

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

オミクロン株の勢いが止まらないですね。私が担当している高齢者の中には持病のためにコロナワクチンを接種できない方もおり、感染力の強いオミクロン株に非常に強い危機感を持たれています。

そのため本来受診しないといけない定期の診察にも感染を恐れて病院へいけないということが続いており、非常に憂慮すべき事態となっています。感染は今週から来週位がピークのようですのでより一層の感染対策を心掛けていきましょうね。

さて、今回は死後事務委任の契約形態についてのお話しです。

先日こういったご質問を頂きました。

「自分はひとり身のため、遺言や死後事務委任契約で万が一に備えておきたいと考えているが、公正証書で遺言や死後事務委任契約を作成したら、内容を気軽に書き換えられないのではないか?」というご質問です。

どうしてこういう心配をされるのかというと、遺言や死後事務委任契約というものは相続が発生してはじめて効果が発生する性質があるからです。

もっと端的に言うなら「死んだら効果が出る書面(契約)」、「生きてる間はなんらの効果もない書面(契約)」ということです。

ですので、最近は終活などで身近になってきた「遺言書」、これも遺言を書かれた方が死なない限りはあくまで希望を書いてある書面でしかなく、なんらの効果も発揮しないものです。

反対に言うなら、なんらの効果も発揮していない書面であるので、生きてる間は何度でも自由につく直しができるということでもあります。

死後事務委任契約も基本的には契約当事者間で合意するなら何度でも作り直しは可能となります。

ただ、何度でも作り直しは可能といっても、どういった形態で遺言書や死後事務委任契約書を作成したかによって、作り直しやすさが変わります。

どういうことかと言うと、一般的に利用される遺言書としては、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

公正証書遺言は、公証人役場というところで、公証人の面前で証人2人とともに自分の遺言の希望を述べて、それを聞き取った公証人が公正証書遺言という形で遺言書を作成するというものです。

公正証書遺言は、「公証人が作成する」「証人2人がいる」などの要件から、公証人や証人への報酬や作成に関する時間がかかるため、一度作ると何度も気軽に作り直しができるというものではありません。

もちろん、費用と手間を考えなければ何度でも作り直しは可能ですが、頻繁につくり直すということは、まだ遺言に関する内容が固まっていないということでもありますので、そうした場合は別の形態で準備しておいた方が良いこともあります。

それが2つ目の「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言の特徴は「自分ひとりだけで作成できる」「証人はいらない」「掛かる費用もなし」と非常にリーズナブルにしかも思い立ったその日にでも作成できるというお手軽さが特徴です。

極端な話し、紙と鉛筆、印鑑と遺言を作成する方の「やる気」さえあればすぐに作成できます。

これまで私たち士業は遺言書と言えば「公正証書遺言」と言ってきました。これは、自筆証書遺言は作成の容易さの反面、無効な遺言も多いという問題を抱えていたからです。

公正証書遺言は公証人というプロが作成し、かつ証人2人を伴って作成しますので、基本的には遺言が無効になることはありません。(遺言者が認知症だったということで裁判で争われるケースはありますが)

しかし、自筆証書遺言は、誰の関与も必要としないことから、有効な遺言とされるには厳格な要件が法律で定められています。

遺言書の原案(下書き)を弁護士や行政書士などの専門家に依頼した上で作成するならいいのですが、ご自身だけで作成しようとすると、「あいまいな内容」「日付や印鑑といった要件の不備」「保管場所の問題」といった、公正証書遺言では発生しないトラブルが出てきます。

ですので、こうしたトラブルを避けるためにも士業の先生方は「遺言は公正証書」でと口を酸っぱくしていってきたのですが、この点については一部制度が改正され、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まりました。(公証人役場と法務局は別物です)

法務局での自筆証書保管制度については下の法務省のページをご覧ください。

「自筆証書遺言書保管制度(法務省)」

自筆証書保管制度によって何が変わるのかというと、まず、自筆証書遺言が方式違背で無効になることがなくなります。

保管制度を利用する際はご自身が法務局に赴いて、自分の遺言書であることを伝えて保管の申請を行いますが、その際に自筆証遺言が有効となる形式的な確認をしてもらうことができます。

例えば、印鑑が押されていなかったり、日付の記載が無かったり、記載方法(自書してないなど)が間違っているような場合は教えてもらえるということですね。つまり、第三者のチェックが入るということです。

注意点としては、第三者がチェックしてくれるといっても、チェック内容は自筆証書遺言として有効であるかどうかの形式面のチェックであって、記載されている遺言の具体的な内容や文言の使い方まではチェックされないということです。

ですので、専門家から見るこの遺言だと後々親族間でトラブルになりそうな内容であっても、自筆証書遺言としての体裁が整っていれば、保管制度の利用に問題はなく敢えて指摘はされないということです。

次に、「検認手続きがいらない」。これまでは自筆証書遺言を遺族等が見つけた場合は、見つけた遺言書はまず「家庭裁判所」で「検認」という手続きを行う必要がありました。

この検認手続きを経ていないと預貯金の解約手続きなどが行えないのですが、検認は申請してから実際に完了するまでに各種書類を整えた上で1ヶ月程時間がかかりますので、結構面倒なものです。

こうした遺言を執行する上でも検認手続きがいらない「公正証書遺言」が便利ではあったのですが、この点についても法務局での保管制度を利用することで、検認手続きは不要となります。

また、これまで自筆証書遺言は自宅などで保管されているケースが多かったのですが、自宅保管などの場合は、「遺言書を見つけてもらえない」「誰かが遺言書を破棄したり、改ざん、隠匿する恐れがある」など、保管の方法にも問題がありました。

しかし、法務局での保管制度を利用することでこの心配もなくなります。

最後に保管制度の利用料金が安い!

遺言書1通の保管手数料は3,900円という安さで公正証書遺言に比べて非常に使いやすい値段設定です。

長くなってしまいましたが、公正証書遺言、自筆証書遺言の保管制度、これはどちらが優れているというものではなく、遺言書を作成される方の状況に応じて作成しやすくなった(選択肢が増えた)ということです。

例えば、高齢の寝たきりの方であっても意思表示さえできれば、公証人が病院まで出張して遺言書を作成してくれます。

こうした制度は、自筆証書の保管制度ではありませんので、この点をみれば寝たきりの方や自書できない方にとっては、公正証書遺言が選択肢となります。

しかし、まだまだ元気で、いますぐどうこうなる心配はないけれど、万が一に備えて遺言書を作っておきたいという方にとっては、今後何十年と続く人生の中で、遺言書の内容を書き換えたいと思うこともあるはずです。

そうした場合は、費用も手間もかかる公正証書遺言よりも、自分で作成できて利用料も安い保管制度の方が、作り直しが気軽にできるという面では利便性が高くなります。

同じことが「死後事務委任契約書」にも言えます。

残念ながら死後事務委任契約書には遺言書の保管制度のような、契約書を公的機関で預かってくれるという制度はありません。

しかし、死後事務委任契約書は必ず「公正証書」で作成しないといけないというものではなく、一般的な契約書であっても有効に成立するものです。

つまり、死後事務委任契約書においても、公正証書遺言と保管制度の関係と同じで、高齢になり生活様式も大きく変わることはないという段階であれば、公正証書で死後事務委任契約書を作成し、まだまだ元気だけど、突発的な事故や病気などは予測できないから、万が一の備えだけはしておきたいというなら、一般契約書で死後事務委任契約書を作成すればよいということになります。

一般契約書での死後事務委任契約書であれば、死後事務を依頼される委任者と、死後事務を頼まれる受任者の合意があればいつでも作り直しが可能ですので、公正証書で作成する場合に比べて作り直しは容易となります。

最初のご相談内容に戻りますが、遺言や死後事務委任を検討されている方が50代、60代と若い方で、念のために準備だけしておきたいとい場合なら、公正証書で作成するのではなく、自筆証書遺言(法務局保管制度)+一般契約書での死後事務委任契約書にしておくと、作り直しや解約などはしやすいでしょうね。

公正証書遺言、自筆証書遺言、公正証書での死後事務委任契約書、一般契約書での死後事務委任契約書では、内容が正確で有効に成立している限りは効果に違いはありません。(実務面では、公正証書での死後事務委任契約書の方が一般契約書での死後事務委任契約書よりも信頼度は高いように感じますが、、、)

公正証書や保管制度はあくまで選択肢です。利用される方の希望や状況に応じて上手に使い分けることが大事ですね。

当協会のご契約者にも持病の無い健康な40代や50代といったご依頼者の方もいます。そうした若い方々の中には、最初から全て公正証書で作成する方もいれば、最初は自筆証書遺言+一般契約書の死後事務委任契約書で備えて、一定年齢になったら公正証書で作成し直すという考えの方もいます。

万が一に備えて準備はしておきたいけれど、どんな方法が自分に合っているのかわからない。そんな場合は是非ご相談ください。一緒に考えていきましょう!

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ。ご連絡お待ちしておりま~す。

2022.01.21

配偶者の相続手続き~自身の死後事務委任契約へ

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

気づいたら1月ももう後半戦ですね。今年は新年から忙しく動いていたためブログを書いている余裕がありませんでした。(💦)改めまして、本年もよろしくお願いいたします。

終息したかと思われるコロナもオミクロン株の急拡大で余談をゆるさない状況です。蔓延防止措置も発令されていますが、まずは自己防衛が大切ですね。

さて、今回は障がいのあるお子さんを抱えていらっしゃるご両親と死後事務委任契約についてとなります。

一般的に死後事務委任契約を検討される方は、おひとり暮らしの方が多いのですが、中にはこういった障がい者を抱えているご両親というケースもあるよということを知ってもらいたいと思います。

私がが最初にその方を訪問したきっかけは、奥様の相続手続きと死後事務のサポートで伺いました。死後事務委任契約は生前にご本人様から依頼を頂いて、死後事務を行う家族がいなくても手続きが進むように準備しておく方法です。

反対に言えば、死後事務を行うご家族がいらっしゃるなら死後務委任契約を結ぶ必要はないとも言えるのですが、近年の超高齢社会では、死後事務を行いたくても年齢や病気、体力的な問題など様々な事情から家族が行えないケースもあります。

そうした死後事務、主に役場への届け出や年金手続き、公共料金の契約関係の切り替え、名義変更などを相続手続きとまとめてサポートするのは死後事務を専門に扱う士業の得意とするところでもあります。

ですので、今回の方もそうしたサポートを含めて相続手続きを進めていく予定だったのですが、訪問した際にご家庭には障がいを抱えているお子様がいっらしゃるとお聞きしました。

障がいといっても重度のものではなく、以前は普通に日常生活を送っていた方ではありますので生まれながらの障がい者という訳ではありません。

ただ、病気になられてからはご自宅から出かけることもなく、日常の生活もご両親に頼る形となっていました。これまでは奥さんと一緒に介護をされていたようですが、その奥様も亡くなりご主人に掛かる負担が一気に増加してしまったのが現状です。

そうした中で相続手続きや死後事務の件で頻繁にご自宅へ伺い、ご本人の体調などもお聴きするのですが、ご主人も80歳を超える高齢でもあり、決して体調が良いとは言えない状況。

お会いする度に疲労が濃くなっているのが分かります。普通なら地域の社会福祉協議会なども参加してその方のサポートをするところなのですが、お話しを聞くとお子さんの介護で手がいっぱいで、ご自身の介護保険の申請などは一切行っていないとのこと。

つまり、地域高齢者のセーフティーネットとも言える社会福祉協議会(名古屋では、いきいき支援センターとも言います)が現状を正確に把握していない可能性もあります。

このままでは、ご主人の命も危ぶまれる状況でしたので、社会福祉協議や保健センターなどへも連絡を行い、ご主人とお子様の現状の把握と対策を依頼しました。

とりあえずの危機は脱したかと思われますが、奥様の相続手続きを通して家族関係や親戚関係を確認したところ、ご主人に万が一の事があった場合に、死後事務を行ってくれる方がいないことが判明します。

本来ならお子さんがその役を担うところですが、お子様も障がいを抱えており、到底そうした手続きが出来る状況ではありません。

しかし、この状況で奥様の相続手続きが終わったので、はい、お終い。とする訳にはいきません。

なぜななら、この状況でご主人に何かあった場合、ご主人の死後事務を行う人がいないのはもちろんのことですが、残されるお子さんも放置されてしまうことになります。

もちろん社会福祉協議会をはじめ行政も動いてくれていますが、ご主人が亡くなってしまった後に障がいを抱えているお子さんがひとりで生活するのは難しく、やはりどこかの施設等へ入所することが予想されます。

そうした場合に問題となるのが「費用(お金)」です。

幸いご両親にはそれなりの蓄えもありますので、ご主人に万が一の事があった場合でもその財産をお子さんへ適切に相続させることができれば、より良い環境でお子さんに過ごしてもらうことができます。

しかし、現状のままではそうした対策が何もなされていないため、ご本人のこと、残されるお子さんのこと、どちらも心配が尽きない状況でした。

では、どのように対策するのか?今回の方は非常に家族関係がシンプルであり、ご主人に万が一のことがあった場合でも相続人はお子さんしかいない状況です。

極端な話し、何も対策しておかなくても財産はお子さんへと相続されます。しかし、法律上はお子さんが相続することとなっても、実態上は、誰かが銀行の払い戻しや自宅の名義変更などをしないといけません。

これに関してはご本人に遺言書の中で遺言執行者を指定してもらえば解決できます。

また、本題のご主人様自身の死後事務についても、死後事務委任契約を締結することで、お子様に何か判断させることもなく、ご本人の意思に基づいて事前に、葬儀の方法や納骨の場所、その他各種手続きについて決めておくことができます。

このように、お子様への財産移転は「遺言」で、ご自身の死後事務については「死後事務委任契約」によって準備しておくことで、障がいをお持ちのお子さんの負担を大きく減らすことができます。

この方の場合は、これ以外にも日常生活のサポートをするために見守り契約なども締結させて頂き、お子さんの入院手続きやご本人の介護保険申請のサポートなどを行っております。

障がいをお持ちの方の親なき後の問題は深刻ではありますが、事前の準備を通して対策できる部分もあります。悩まれた場合は地域の社会福祉協議会や保健センターなどへ相談してください。おひとりで悩まれるよりきっといい解決策が見つかるはずです。

もちろん、私たちでお手伝いできることがあれば、お気軽にご相談ください。

死後事務委任契約は、契約して即発動する契約ではありません。5年、10年と長い付き合いとなることを予定した契約となりますので、日常生活のちょっとしたことから相談できる体制を作っておくことで、信頼関係の構築にも繋がります。

長い付き合いとなる死後事務委任契約ではなにより信頼関係が一番大事な部分となります。

最後になりましたが、本年も死後事務支援協会では、ご依頼者の方に安心して任せて頂ける対応を心掛けてまいります。

死後事務のご相談がございましたらお気軽にご連絡くださいね。

.png)