ブログ

2024.05.17

1年面談の際の話し

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

G・Wも終わりましたが次の祝日は7月までないのですね。日曜・祝日関係なく動いている身としてはあまり関係のない事なのですが、祝日で街全体がウキウキしている雰囲気は好きだったりしますので、やっぱり祝日は欲しいですね。

さてさて、今回は1年面談でのお話しを笑い話として書いておこうかと思います。

当協会では、ご契約頂いている方に向けて毎年1回面談の機会を設けています。

これは、死後事務委任契約が契約から実際の執行まで数年~数十年かかることから、長い契約期間の間に依頼者の生活状況や健康、資産状況などの変化に併せて契約を適宜修正できるようにと行っています。

1年面談自体は強制ではありませんので、コロナ禍のように面会が危ぶまれる状況や特に依頼者本人に健康や契約上の疑問が無いような場合は安否確認だけしえ終える方も沢山いらっしゃいます。

ご契約者の中には、特に契約の修正や健康上の不安もないけれど会って話をすることを喜んでくださる方もいますので、ご希望に併せて訪問させて頂いています。

先日、1年面談をさせて頂いた方も既に契約から4年が経過している方となるのですが、ご兄妹で併せて死後事務委任のご依頼を頂いている方々となります。

毎回訪問する度にご兄妹揃ってご対応頂くのですが、今回はなぜか席について少し話してから「おたくさんのお名前なんだったかね?」聞かれます。

あれ、名前忘れられちゃったかな?と思いつつも「死後事務支援協会の谷ですよ」とお伝えすると、「ああ、谷さんだったか!」と何故か意外そうな反応をされました。

そうしてると横で聞いていたもうおひとりも「そうよね、私もさっきマスクをしていない顔を見た時あれ?谷さんってこんな顔だったかしら?と思ったのよ」と言われます。おやおや。

ご契約頂いた頃はまだコロナが流行する前だったのですが、その後すぐにコロナが蔓延して以降の1年面談の際もずっとマスクをしていた為、マスク顔でインプットされてしまっていたのか、一瞬だけマスクを外していた素顔では別人のように感じたとのことです。

私も人の顔を覚えるのはとっても苦手ですので、その気持ちはとても良くわかります!

仕事柄、介護事業者や医療関係者の方と良くお会いするのですが、そうした方々は基本的にいまでもマスク姿がほとんどですので、マスクをしていない時にお会いしても絶対に気付かない自身があります(笑)。

一時期はマスクをしていないと批判の的になっていた新型コロナも5類に移行してからはマスクをしていなくても普通の状況となってきています。

そうは言っても、私たちのように日頃から高齢者の方と接触する機会の多い職種の人間にとってはまだまだマスクは手放せない必須アイテムでもありますので、1年面談を通してなんとかマスク姿でも忘れられないよう「死後事務支援協会の谷」をアピールしていきたいと思います( ;∀;)。

どうぞこれからもよろしくお願いいたしますね。

2024.03.28

希望通りに死後事務をしてくれたかは誰がチェックしてくれるのか?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。ようやく桜の開花時期となりましたね、今年は例年よりも遅い感じですが、入学式にはちょうど満開になっている頃合いのようで、ある意味タイミングが良かったのかもしれませんね。

さてさて、本日の話題は「死後事務がちゃんと行われたどうかは誰が確認してくれるのか?」という内容となります。

先日、ある電話相談者の方より、ひとり暮らしの為、身元保証会社をいくつか検討しているけれど、各社それぞれの契約形態や料金形態があって迷っている。

遺言や死後事務委任契約を結んだとして、それが適切に行われたかどうかは自分が死んだ後のことなので確認しようもないけれど、誰かがチェックしてくれるのでしょうか?という相談がありました。同じような相談はけっこう頂いており、皆様心配されている部分ですよね。

今回は、この死後事務委任契約が委任者の希望通りに履行されたかどうかはどのように確認するのかについて考えてみたいと思います。

依頼相手が信用できないなら契約はしてはダメ

まず、大前提としてですが、遺言書や死後事務委任契約を結ぶ際は、その内容を実現してくれる人である「遺言執行者」や「死後事務受任者」という方を事前に決めておき遺言書や死後事務委任契約書に予め記載しておくこととなります。(遺言書は必須ではありませんが、死後事務委任契約書を作成する状況の方ならほぼ必須となります。)

誰かに何かを頼む場合に「この人に頼んで大丈夫かな?」「私の希望通りに進めてくれるのかな?」「なんか頼りないな」と思うような方に安心して仕事を任せられるでしょうか?

ましてや、自分で契約の履行状況を確認できない死後のことになる、遺言書や死後事務委任契約といった手続きを、そんな信用がおけない方に頼むことがあるでしょうか?

遺言執行者や死後事務受任者というのは、自分の死後の手続きを安心して任せられると思った人(または法人)だから

こそ、遺言執行者や死後事務受任者に任命すのであって、そもそも不安を覚えるような相手には依頼してはいけないのは大前提となります。

信用はしているけれどそれでも不安という場合

とは言え、死後事務委任契約を考えている方の場合、多くがおひとり暮らしで親しい親族が周りにはいないという方も多いかと思われます。

そうした場合に、頼りとするのが身元保証団体や死後事務を専門で行う士業等となる訳ですが、当然1回や2回の面談で強固な信頼関係が築ける訳もなく、入院や入所に迫られてなかば周りから押されるような形で契約をしてしまうこともあるかもしれません。

身元保証団体での説明や担当者の応対にも不満はなく、大きな心配はしてはいなけれども、今後何十年も続く契約において当然担当者は変わるでしょうし、場合によっては身元保証団体の方針が大きく変わることもある、そうした事は承知はしてはいるけれども契約の段階ではそんな事はわかるはずもないから何ともしようがないではないかという方もいると思われます。

契約の段階では何十年も先の事はわからないのだから仕方がない、遺言者や死後事務委任契約の内容が正しく行ってもらえると信じて契約をするしかないと思われている方もいると思います。

しかし、それでも遺言や死後事務の内容が正しく履行されているか、遺言執行者や死後事務受任者となる身元保証団体以外の第三者に確認をしてもらいたいと思う場合は事前に対策しておくことができない訳ではありません。

遺言書や死後事務委任契約書にひと手間加える

死後事務委任契約は、委任契約ですので業務が完了した時点で報告の義務があります。死後事務委任契約の委任者は契約の性質上既に死亡していますので、報告の対象者は委任者の権利義務を引き継いだ相続人となります。

ただ、委任者がおひとり様のように相続人が全くいないというケースでは報告先があいまいとなってしまい、報告がされないまま業務が終わってしまうことがあります。

そうした状況ですと、自身が希望した通りに依頼内容が遂行されたかどうかが不安になってしまうでしょうから、相続人の有無に関わらず、業務の報告先を決めておくというのも不安を解消するひとつの方法となり得ます。

死後事務委任契約書は、委任者と受任者との間で契約内容を自由に決められる契約でもありますので、「業務完了後の報告は〇〇に対してするものとする。」のように、報告先を契約内容に盛り込むことで、受任者にとっては契約書で指定された先へと報告する事が委任事務を遂行するうえでの「義務」となります。

この報告先を誰にするのかという問題はありますが、例えば知り合いの士業を報告先にしておいて、適正に死後事務が遂行されたかたをチェックしてもらってもいいですし、士業はちょっと頼み辛いならご友人でもいいでしょう。

しかし、ご友人も同じような年齢ならどちらが先に逝っているかわからないという問題もありますので、そうした場合は遺言書で財産を渡す先を指定しておくのもひとつの方法です。

もちろん、いきなり死後事務受任者から業務報告が来たら財産を受け取る側もびっくりしてしまうでしょうから、大きな団体等へ寄付するのでしたら遺言書を作成する前にそうした報告の指定先にしてもよいのかどうかを確認したうえでの対応とはなります。

財産をご友人やその親族等の比較的親しい関係に渡すような場合なら、事情を説明して死後事務がちゃんと行われてたかどうかの最終確認をだけをお願いしてもよいでしょう。

要は、遺言執行者や死後事務受任者が好き勝手にしないように対策をしておくことが大事になる訳で、遺言書や死後事務委任契約書に報告先の指定などで「義務」を発生させることで、受任者へ適正に業務を遂行させるよう働きかける効果が期待できるようになります。

※ 報告先から業務内容の報告を求められる可能性がある以上、死後事務委任契約書に記載されている内容に反した手続きをしにくくなりますし、依頼内容を遂行するうえで保管しておくべき契約書や領収証を適切に保管するようになります。

ただ、身元保証団体等では定型の契約書が用意されているケースもあるでしょうから、そうした追加条項を特約等で盛り込めるかは契約前に確認しておくと良いでしょう。

頑なにそうした条項の追加を拒むようなら、なにがしら業務の手を抜いていたり、良からぬ事を考えているかもしれないと思い契約自体を考え直した方が良いかもしれませんね。

今回はあくまでこうした方法も選択肢として取れるというご紹介ですので、実際の手続きは死後事務を専門に扱う士業等に個別にご相談くださいね。

2024.02.29

戒名を自分で決められた方の話し

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。今気づきましたが今年はうるう年なんですね。どちらにしても2月は短すぎる!

さてさて、本日の話題は「戒名」について。

死後事務委任契約の依頼を受けるにあたり菩提寺だったり宗旨宗派を確認したりしますが、当協会へ死後事務のご依頼をされる方はどちらかというと、宗旨宗派は気にされない方が多いかもしれません。

依頼者の方の多くがおひとり様ということもあり、ご自身の遺骨は無縁仏になるのを避けてお墓が不要な形で準備されることも多いですし、ご両親のお墓なども自分の代で墓じまいしておくといった方も多くいらっしゃいます。

そうしたご依頼者が多い中で、ある依頼者の方は非常に宗教に関して興味を持たれており、ご自宅はどこの研究室かと思われる位、宗教に関する書籍で溢れていた方がいっらしゃいました。

当然、死後事務のご依頼を頂く際も、事前にご自身が入られるお墓を用意されていました。葬儀時のお寺の指定やお墓を事前に準備しておくということでしたら良くある話しなのですが、この方はなんと「戒名」についてもご自身で決められていました。

死後事務のご依頼は基本的には公序良俗に反しないことでしたら委任者と受任者の取り決めて自由にその内容を決めることは可能ですが、契約したからなんでもかんでもOKとはなりません。

例えば、今回の「戒名」についても、一般的には菩提寺の僧侶より授かるものであるため、生前に戒名を受ける場合でも菩提寺の僧侶に相談することになります。

今回のご依頼者のように、自分が死んだら墓石に自分が決めた内容で戒名を彫って欲しいということになると、お墓を管理するお寺の意向も気になります。

お寺によっては、戒名をお寺の僧侶が付けたものでなければお墓への納骨は認めないといったことも聞くことがありますので、依頼者自身が考えた戒名で受付をしてくれるかは必ず確認しておく必要があります。

今回のご依頼者の方の場合はお墓は既に建てられていましたし、お墓を立てる際にそうした相談もされていたようで、契約時には私からも再度「依頼者の方が考えた戒名で納骨式等は問題ないか」「戒名の付け直しなどは発生しないか」など確認させて頂きました。

この時点では、具体的な戒名についてお伝えはしておらず、「依頼者が考えた戒名で大丈夫か?」との確認をしていました。

今回依頼者が用意されたお墓は宗旨宗派は関係なく受け付けてもらえるお墓でもあったため、戒名についても特に指定はなく、依頼者の方が考えた戒名でも問題ないとのことでしたので、その内容で死後事務委任契約を締結しました。

数年後にその方が亡くなり契約通りに葬儀等を終えて、いざ納骨となった際に納骨式やお墓への追加彫りを依頼する際にお寺側に依頼者指定の戒名を伝えたところ、住職が訝し気な顔をされます。

事前に確認した通り、依頼者指定の戒名での受付は問題ないのですが、戒名に使用されている字が一般的な物ではないとのことです。

私自身も戒名について詳しい訳ではないので、何がどう違うのかはわからないのですが、本来なら〇〇となるところの字が△△となっているという感じで、住職からは「〇〇にした方がよろしいのでは?」と提案されました。

しかし、死後事務委任契約の難しいところでもあるのですが、死後事務受任者の立場としては依頼者との契約を守る必要がありますので、「戒名はこの通りで進めてくれ」と言われたら、こちらの判断で勝手に変えることはできません。

たとえ、それが専門の住職からの提案であり一般的な戒名がそうであったとしても、依頼者が決めた戒名通りにしかこちらでは依頼ができないのです。

なぜなら依頼者が間違った解釈で戒名を付けてしまったのか、それともそうした事情を承知のうえでその戒名を指定していたのかはこちらでは分からないからです。

もしかして、協会側が作成した契約書の覚え書き等が間違っているのか?とも考えたのですが、今回のご依頼者からはメールで戒名の指示を送って頂いていましたので、依頼者から送信されたメールを印刷してそのままお寺へと持参しているため、依頼者の指定の戒名に間違いはありません。

こうなると、私たちとしてできることは依頼者の意思をそのまま伝えるだけですので、「メールに記載されている通りの戒名でお願いします」と住職に伝えるしかありません。

別段、お寺側としても何が何でも修正したいという訳でもないようでしたので、「そういうことでしたら」とそのまま受付をしてくださり、納骨式も無事完了となりました。

依頼者の方はかなりの勉強家であり戒名についてもしっかりと考えたうえで決められていたことと思います。しかし、お寺の住職から「一般的ではない」と伝えられると、受任者としては「このまま進めても大丈夫か?」と不安になってしまいます。

もちろん、死後事務受任者としては契約書に決められた通りに業務を果たしている以上はなんの責任もないのですが、依頼者の方の本来の希望通りになっているのかはどうしても気になってしまうところではあります。

最近は直葬などで戒名を付けずに終わるケースも増えていますが、もし生前にご自身で決めた戒名を付けたいと考えていらっしゃるのでしたら、事前にご住職等とも確認しておくとより確実かもしれませんね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

2024.02.23

死後事務委任契約の無い友人が身寄りのない故人の葬儀をあげられるのか?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。なんかいきなり真冬に戻ったかのような寒さですね。暖かくなるのか寒くなるのか分からないと灯油を買い足していいのか迷います。

さてさて本日の話題は、先日事務所に掛かってきた相談電話の話しとなります。こんな相談電話がありました。

「お友達の身寄りの無い高齢者が先日自宅で孤独死の形でみつかり、警察がきていたのだが、もし本当に身寄りが無く誰も葬儀をあげないのなら私が代わって葬儀をあげてあげたいのだがどうすればいいのでしょうか?」

といった、最近は親族でも遺体の引き取りを拒否することが珍しくはない高齢者の孤独死案件で、ご友人が親族に代わって葬儀をあげる方法についてのご相談です。

私たちは普段、ご友人や知人でも葬儀や死後事務は可能ですとお伝えしているところではありますが、これは事前にご本人との間で「死後事務委任契約」等を結んでおくといった準備をしっかりしたうえでの話しであり、今回のご相談はそうした準備がなにも無い状況で、友人が葬儀をあげるには?というご相談です。

電話相談を受けた時は「あれ?できるのか?」「いやでも、役場としては遺体や遺骨を保管しておくよりも誰かに引き渡せるのなら引き渡したいのか?」「いや、でもそれだと何かトラブルが起きたとき大変だしな」「あれでも、戸籍調査で身寄りがないことが確定していればいいのか?」など色んな考えが巡ったりしたのですが、どちらにしても当協会で「できる・できない」と言える内容ではなかったので、故人の住所地の役場の担当部署に確認してくださいと伝えるのみとなりました。

とはいえ、実際どうなのか私自身も疑問に思ったので、名古屋市の健康福祉局へと確認してみました。

質問内容としては、「身寄りの無い高齢者が死亡して、親族がいないケースや親族が遺体の引き取りを拒否したような場合に故人の友人が遺体の引き取りを行って、葬儀等をあげることができるのか?」という質問内容です。

結論から先に述べるのなら、あくまで名古屋市においての対応という形での回答となりますが、「ご友人等への遺体の引き渡しはできません」という回答でした。

ま~、そうですよね。という大方予想した通りの回答ではあるのですが、少し突っ込んで「遺体が引き渡せないのは何かそれを根拠付ける法律や通達があるのでしょうか?」と聞いてみたところ「親族以外に遺体を引き渡してはいけないという法律や通達がある訳ではない」というものでした。

親族以外に遺体の引き渡しを拒否する大きな理由は「トラブル防止」であり、万が一親族以外の方へ遺体の引き渡し等をした後に苦情やクレームが入ったら余計な労力を役所側が負うことになりますので、そうした危険を犯すくらいならはじめから親族以外には遺体の引き渡しをしないとした方がトラブル防止になるという考えですね。

一見お役所仕事のようにも見えますがこれが正しい方法ですよね。高齢者が自宅等で孤独死で発見されたようなケースでは、警察などで戸籍調査等をして親族と思われる方へ連絡をしていき、連絡の取れた親族へ遺体の引き取りやその後の手続きをお願いするといった流れとなります。

ただ、必ずしも相続順位や親等の近い順で連絡が入るわけではなく、賃貸契約書に記載されていた連帯保証人に名前と連絡先があったから相続人でもないのに連絡が掛かってきたということもあり、基本的に親族と連絡が取れた後のことは親族間で解決してくれというスタンスです。

また、連絡が取れた親族からは遺体の引き取りを拒否されたとしても他の親族も遺体の引き取りを拒否するとは限りませんし、親族が必ずしも日本にいるとも限りません。

加えて、以外と多いのが「親族がいるのは確かだが、所在不明だったり、生死不明の場合」。相続の相談でもよくあるご相談のひとつですが、相続人がいるのは間違いないが生きているのか死んでいるのかすら分からないという状況です。

戸籍上は相続人がいるはずなのだが、転出届や転入届をしておらず現住所が過去の記録のままとなってしまっていると警察や役所サイドでは連絡のつけようがありません。

相続人が海外にいて連絡が取れないケースも含めて、そうした一種行方不明者のような方でも親族として存在している以上は、友人等へ遺体を引き渡してしまったりすると、後から行方不明と思われていた親族が表れて「なんで赤の他人に家族の遺体を引き渡したんだ!(怒)」となってしまう可能性もゼロではありませんよね。

そうしたトラブルの可能性がある以上は、それを防ぐ一番の方法は最初から親族以外に遺体の引き渡しをしないというルールにしておくというのもうなずけます。

今回、親族以外への遺体の引き渡しの可否を確認したのは名古屋市だけですので、他の自治体での取り扱いは異なる可能性はありますので、気になるようでしたらお住まいの自治体へ確認してみてくださいね。

もちろん、ご友人等でも生前にご本人と死後事務委任契約等を結んでいるなど事前の準備をしている場合は、遺体の引き取りなども可能となりますので、こうした事前準備の大切さがわかる相談電話でしたね。

死後事務についてのご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

2024.02.13

デジタル通帳は財産確認に時間がかかる?!

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。もう2月の中盤で世間はバレンタインで盛り上がっている頃でしょうか。今日から気温もグングンあがるようでもう春ですかね?

さてさて、本日の話題はデジタル通帳について。eco通帳や通帳レス口座などと呼ばれる通帳を発行しないケースの銀行口座のことです。

最近はインターネットバンキングの利用率も高まり、そもそも実店舗が存在しない銀行も増えてきましたが、今回の話題は大手銀行で街中に実店舗やATMがたくさんある銀行についての話題となります。

当協会ではご本人からの死後事務委任とは別に、相続人からご本人が亡くなった後に死後事務委任のご依頼を頂くケースも多くあります。

一般的に相続手続きと呼ばれる範囲がメインではありますが、遠方から来られる遺族に向けて、故人が生活されていた住居の遺品整理や行政機関への届出等も支援しています。

こうした、相続手続きで一番最初に行うのが相続人の確定と故人の財産調査となります。当協会にご依頼頂くケースではそのほとんどが、故人と離れて暮らしていたケースや疎遠な親族からのご依頼がほとんどで、遺族の方は故人の生活状況や財産状況等はまるでわからないといった状況でのご依頼となります。

こうした場合は、遺族が故人がどこの銀行に口座を持っているのかもわからないといったケースも珍しくはなく、故人の財産調査に時間が掛かることになります。

プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産を持っているケースもありますので、こうした場合は相続放棄との兼ね合いから時間的な制限も加わり、かなりタイトなスケジュールになってしまうこともしばしばです。

こうした故人と遺族が疎遠だったようなケースでの相続財産の確認については、故人が孤独死されたようなケースでは警察が室内から貴重品として、故人の財布や携帯などともに通帳を引きあげているケースも多く、遺族がご遺体の返却を受ける際にこうした貴重品も返却されます。

通帳があった場合には、該当金融機関のATMで記帳をするとある程度の資産状況が判明するので、故人の財産がプラス方面なのかマイナス方面なのかの目安となりますので、通帳が見つかっていると資産確認も早くなります。

ただ、警察から銀行の通帳を返却されて、いざATMで記帳してみようとしても「この通帳はお取り扱いできません。営業時間内に窓口へお持ちください」と表示されて、記帳できずに終わってしまうことがあります。

ひと昔前は、通帳の読み取り磁気が弱まっており、ATMで読み込めなくなっているということが多かったのですが、近年多いのが、デジタル通帳へ口座を切り替えているケースです。

最近各金融機関では、「エコ通帳」「通帳レス口座」「WEB通帳」のようにスマホ等で入出金履歴を確認できる口座への切り替えを勧めています。

銀行によっては、現金のキャッシュバック等も利用してデジタル通帳への移行を強く勧めていたりもしますから銀行側としては通帳の発行費用等の経費削減に大きく貢献するのでしょうね。

そんなデジタル通帳ですが、ご本人が生前に利用する場合にはスマホの画面で入出金履歴を確認できて振込なども銀行へ行かなくて済むというメリットも大きくあります。

ですので、これまでは一般的な紙での通帳を利用していた方もデジタル通帳へと途中から切り替えられているという方が増えてきました。

そうした、これまでは紙の通帳を利用してきた方がデジタル通帳へと切り替えたようなケースですと、デジタル通帳に切り替えた後は紙の通帳は使用できなくなり、ATMで記帳しようとすると上記のようなメッセージが流れて窓口へと案内されてしまうという流れです。

例えば、デジタル通帳への切り替えを故人が令和4年にしており、令和6年に亡くなったとすると約2年分の通帳の履歴がわからないということになります。

相続手続きでは故人の通帳の履歴から、光熱費、NHKとの契約の有無、電話のキャリア、保険契約の有無、クレジットカードの利用の有無、その他各種契約の利用状況などを推察して、関係機関へと連絡をしていくことも多く、こうした故人の資産状況や故人の利用していたサービス状況を確認する上で通帳の履歴というのは非常に重要な情報の塊ともいえます。

デジタル通帳に切り替わっている場合は、こうした相続手続きでは欠かせない情報確認の初手でつまづく事となり、故人の資産状況の確認に時間がかかることになってしまいます。

もちろん、故人のスマホにロックが掛かっておらず、銀行のアプリの暗証番号もわかっているというケースならまだやりようがあるのでしょうが、疎遠だった親族がそうした情報を知っていることはないですので、遺品整理の時に故人が残したメモ等を見つけるしか手立てがなくなります。

では、銀行の口座が凍結する事を承知のうえで銀行に残高証明や入出金履歴の発行を依頼すればいいのでは?と思われるかもしれません。

もちろんそうした方法で確認を取ることはできるのですが、いかんせん時間が掛かります。故人が未婚で子供もいないというケースでは、兄弟や甥姪が相続人になっているケースがあります。

例えば、故人の甥や姪といった方々が銀行に故人の残高証明書や入出金履歴を請求しようと思った場合はどういった書類が必要になるのかというと、一般的には下記のような資料の提出を求められらます。

・故人の出生~死亡までの戸籍(故人が未婚なら父または母(筆頭者)の出生~死亡までの戸籍)

・甥姪の親(故人の兄妹)の死亡の記載のある戸籍

・甥姪の現在の戸籍

・甥姪の本人確認書類

・甥姪の印鑑証明書

一番時間が掛かるのが、「故人の出生~死亡までの戸籍」となるかと思われます。故人が遺族と同じ本籍地に住んでいるのでしたら、まだ手に入れやすいですが、本籍地が遠い他県となると郵送で戸籍を申請する必要があり郵便の往復で該当の戸籍が届くまでに2週間位かかることもありますし、一度の請求で全て揃うとも限りませんので、残高や入出金の状況を確認したいだけなのに、必要な資料が揃うまでに1ヶ月近く掛かってしまうということもあります。

「※令和6年3月1日から戸籍の広域交付がはじまりますので、ご家族が窓口で申請して戸籍を取り寄せる場合は大幅な時間の短縮が見込まれます。」

こうした事情から、ちょっと残高を確認したいや入出金の履歴を見て見たいと思った場合は紙の通帳に記帳できると非常に助かるということです。

デジタル通帳は便利ですしアプリとの連携で銀行へ行く手間もなくなります。しかし、利便性の反面いざという時は、遺族が口座の存在や財産状況を把握できないといったデメリットもあるということは知っておくべきですよね。

こうした事態を防ぐには、「死後事務委任契約や遺言書の準備を!」と言いたいところですが、そこまでは必要ありませんので、自分に万が一の事があった場合に遺族が困らないように分かりやすい場所にメモ等を残しておくことが大事となります。

何を書いたらいいのか分からないという方は、市販のエンディングノートで大丈夫ですので必要と思われ場所を記載して残しておきましょう。

エンディングノートを書くポイントは、「必要な箇所だけ書く」ということです。

市販のエンディングノートの多くは沢山の人を対象に作られていますので、「自分史」や「家族へ伝えたい事」など、人によっては不要な項目も多くありますので、そうした場所を最初から埋めていこうとすると、必ず途中でめんどくさくなってしまい挫折します。

ですので、所有している銀行や不動産の情報、自分が契約している公共料金や電話のキャリア会社、各種サブスク契約など、自分にもしもの事があった場合に必ず連絡しないといけないという部分を中心に記載しておき、余力があればその他の項目も埋めるようにしていきましょう。

今回は、デジタル通帳は相続発生時の財産確認に時間が掛かるケースがあるというお話でした。

死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。

2023.12.30

今年1年ありがとうございました。

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

あっという間に年末ですね!今年の年末年始は非常に暖かくなるとの予想ですので、寒いのが苦手な私としては大歓迎です。ただ、その分気温の寒暖差も激しいでしょうから体調管理にはお気をつけくださいね。

さてさて、今年も終わりとなりますが皆様はいかがお過ごしでしょうか。私自身は年末まで仕事が詰まっており、大掃除をする暇がないと何故かクリスマスの日に前倒しで大掃除を片付けていました。(笑)

今年1年も多数の死後事務のご相談を頂きました。特に当協会のエリア外である関東や近畿圏からの相談を沢山頂いており、都市部を中心に今後も死後事務の必要性は高まってくると予想させる相談件数でした。

死後事務委任契約は、人生の終い方のひとつの方法でしかなく、また死後事務委任契約だけ結んでいれば万全というものでもありません。

しかし、おひとりで暮らしている方や身寄りのない方、親族はいても協力を得るのが難しい方、または親族に関わって欲しくないと考えている方等にとっては有効な手段のひとつであるのは確かです。

死後事務支援協会は、来年も死後事務を中心とした相談者の方の様々な要望に応えていけるように業務に邁進していく所存ですので、相続や死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までご連絡くださいね。

最後になりましたが、今年1年誠にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします!

良いお年をお過ごしくださ~い。

2023.12.19

意外と多かったテレビの反響

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。今年の冬は寒暖差が激しいですね。前日まで12月なのに記録的な夏日だったり、そうかと思えば10年に一度の寒波襲来などと、師走なのにさらに忙しない冬で慌ただしさMAXです!皆様も体調管理に気を付けて年末の大掃除や忘年会に臨みましょうね!

さてさて、本日の話題は先日放送された「東海ドまんなか!」のお話しです。

全体的な流れとしては、お墓に関する最近の傾向として樹木葬や永代供養などを考えている人が増加してきており、昔ながらの宗教観に捕らわれない自分らしいお墓を考えるというものでした。

当協会も一部取材に協力させて頂いており、主にゼロ葬の部分、特に火葬後の焼骨を「収骨しない」という選択を依頼者の希望に応じて死後事務委任契約等を利用して行っているというものでした。

ご契約者の方には取材に快く応じてくださり誠にありがとうございます。実際に収骨をしないという方法を選択された方の生の声が視聴者の方に届いたのではないかと思われます。

実際に放送後には何件か電話での相談を頂いたのですが、そのほとんどが「自分も収骨しない方法を検討しているのですが、どのように準備したらいいのでしょうか?」という問い合わせで、火葬後の遺骨を収骨しないという方法を考えている方が自分が思っている以上に多いのだと実感させられました。

火葬後の遺骨を収骨しない方法については、地域によって可能な地域と不可能な地域がありますので、テレビで紹介されたように公正証書で作成した死後事務委任契約に「自分の焼骨は収骨せずに斎場に処分を依頼する」と記載してあったとしても、お住まいの地域(火葬予定の地域)が収骨を義務付けている地域の場合は「収骨しない」という方法を選択することはできません。

ですので、まずはご自身のお住まいの地域の火葬場が「収骨なし」を選択できる地域かを確認して頂く必要があります。一般的に、名古屋を含む西日本地域は火葬後の収骨は「部分収骨」であり、もともと焼骨の一部しか骨壺に納めず、残りは斎場にて処理してもらうため、焼骨の一部の処理だけでなく焼骨の全てを斎場にて処分してもらうという方法が選択できたと言えます。

反対に東日本の多くが焼骨は「全収骨」となっており、大きな骨壺に火葬後の焼骨全てを納めて遺族が持ち帰るのが一般的でしたので、斎場にて焼骨を処分するということを想定しておらず、「収骨なし」を選択できないということになっているかと思われます。

このように、火葬後のお骨を「収骨する」「収骨しない」は多分に地域のこれまでの慣習によるところが大きいですので、収骨しない方法を希望される方は、まずはお住まいの地域の火葬場もしくは火葬場を管轄する市区町村の役場に確認してみてください。

その質問自体は特段失礼な質問という訳でもありませんので、問い合わせをすれば収骨なしを選択できるかどうかは普通に答えてくれます。

では、問い合わせした結果「収骨しない」が選択できない地域だった場合は。お墓や納骨堂、樹木葬等を選択するしか他に方法はないのかというと、必ずしもそうではありません。

ご自身のお住まいの地域が収骨を義務付けられていたとしても、隣接する自治体では収骨なしを選択できるケースもあります。そうした場合は、火葬費用が大きく跳ね上がることになってしまいますが、ご自身のお住まいの地域とは別の火葬場にて火葬して、収骨をしないという選択ができるケースがあります。

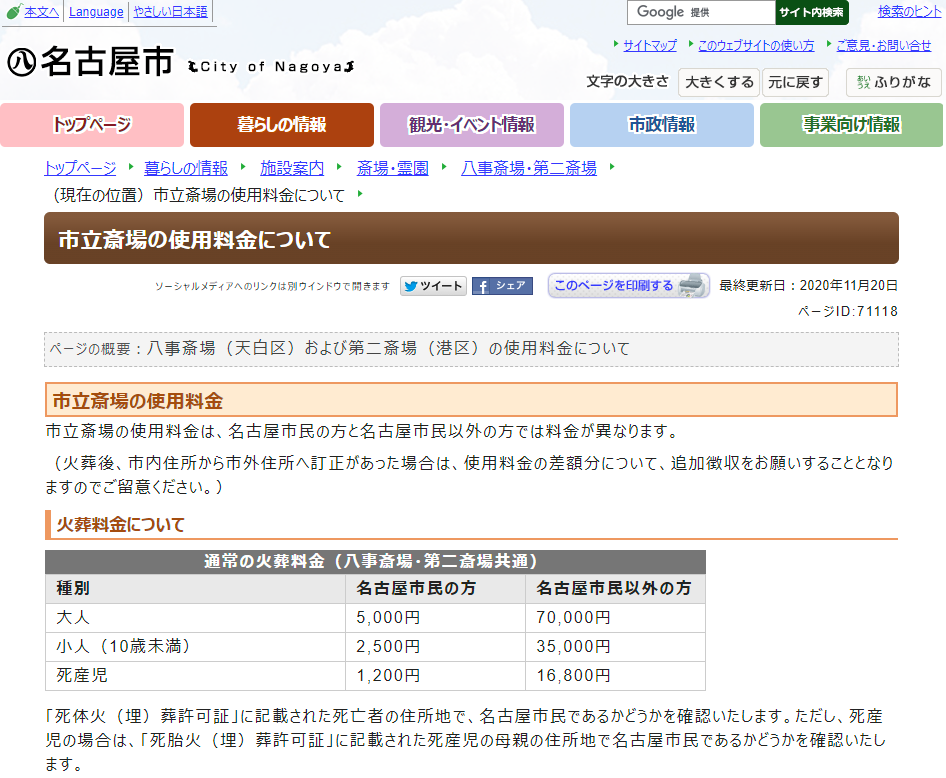

参考例として、名古屋市のHPに記載されている斎場の使用料金のページを載せておきます。御覧頂くとわかる通り、名古屋市民の場合とそれ以外の地域で火葬料金が大きく違うことがわかると思いますが、割増料金を支払えば他地域にお住まいだった方の火葬も引き受けてもらえます。

私自身は、まだこうした全収骨地域にお住まいの方を部分収骨地域で火葬して、収骨なしを選択するという依頼は受けたことはありませんが、電話相談などを受けていると収骨なしを選択するために引っ越しを検討するという方もいる位でしたから、わざわざ住み慣れた土地を離れて暮らすよりも、火葬時だけ他地域で火葬するという方法の方が経済的であり合理的でもありますよね。

部分収骨の自治体で近くにある方ならこうした方法も取れなくはないかと思いますが、お住まいの地域の周りが全収骨を義務付けられている地域しかないとなると、ご遺体の搬送の手間などを考えると、こうした方法も難しくなると思われますので、あくまで参考程度にしてください。

お墓については、墓石業者さんが墓じまいで売り上げを上げるといったあべこべな事象が起きているとも聞きます。今後ますます、子供世代にお墓の管理負担を負わせたくないと考える人は増えると予想されていますので、こうした収骨なしが選択できるかどうかは事前に確認しておくと終活の選択の幅が広がることになるかもしれませんね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

2023.12.05

相続放棄を考えていたのに、、、、

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。寒くなりましたね!お鍋が恋しくなる時期でもありますが、カセットコンロでの事故も増える時期ですのでお気をつけください。

さてさて、今回は孤独死という形で発見された故人の親族の方からのご相談の話しです。故人は名古屋に住んでいらした方なのですがお一人暮らしのため、一般的に言うところの孤独死の状況で発見されました。

ご相談頂いたご親族の方との関係は良好ではあったものの、お互いに遠方で生活していることもあり、日常的な行き来はなかったとのことです。

ご相談に来られた当初は、「本人がどういった生活をしていたかわからないし、財産状況も良くわからず、面倒な手続きをする位なら相続放棄も考えています」といった感じで、賃貸物件での孤独死対応やその後のもろもろの手続きを考えたら相続放棄をしてしまった方がスッキリしていいのではないかというお考えのようでした。

ただ、お話をよくよく聞いてみると、亡くなったお部屋は市営住宅であり、借金があるような話しは聞いたことはない。定年後もタクシーの運転手として働いていたようだ。と、いたって堅実な生活をされていたご様子。

相続放棄には3ヶ月の熟慮期間もあるので、一度一緒にお部屋を確認してみてからもう一度判断されてみてはいかがですか?と提案して、一緒に故人のお部屋の確認にいくことになりました。

今回は孤独死の状況での発見ではありますが、市営住宅の場合は一般の賃貸住宅のケースとは異なり高額な原状回復費を請求されることはありません。

ですので、故人の預貯金が遺品整理や死亡後の光熱費等を支払える程度に残っているのでしたらあえて相続放棄をする必要は無い状況とも言えます。

もちろん、長年離れて暮らしていたことから、誰かの連帯保証人になっている事なども考えられ、そうした情報は事前に本人から聞かされていないとご家族にはわかりようもありませんので、そうした万が一に備えて相続放棄をするという考え方はあります。

とにもかくにも、故人ののお部屋を見て見ないことには判断がつきませんので、ご家族と一緒に室内の調査に取り掛かりました。

まず、多重債務に陥っているような方の場合は玄関ポストや集合ポストに赤や黄色の目立つ封筒で弁護士事務所や債権回収会社からの通知が届いていたりします。裁判所から通知が来ていれば既に訴訟にまでなっていることもあるでしょう。

とりあえず、こうした債務の存在を示す通知等は全く届いていませんでした。せいぜいガスや電気の使用量を知らせる通知だけです。

室内も男性の一人暮らしと考えれば綺麗な状況で、多少散らかってはいますが、ゴミ屋敷などにはなっていませんし、ある程度、自炊をしていた痕跡もあります。

さっそく、ご家族の方と一緒に相続や今後の役場の手続きで必要になる書類などがないかを確認していきます。財布やスマホなどのある程度の貴重品は遺体発見時に警察の方で事前に回収してくれていますので、警察では探しきれなかった部分や警察が貴重品とは判断しなかったような箇所を重点的に探していきます。

机や押し入れ、タンスの中などを探していき、見つかったのが銀行の通帳と保険証書、クレジットカードやその他介護保険証などの今後役場に返却する必要のある物が多数といったところです。

その場で全ての内容を確認することはできませんので、必要と思われる資料はいったん当協会へ持ち帰らせて頂き、各機関へと問い合わせを行っていきます。

生命保険等は親族や受取人からの問い合わせにしか答えてくれませんので、そうした部分はご家族にもご協力を頂きながら、故人の財産状況を確認しつつ、役場等の行政機関への手続きも同時進行で進めていくことになります。

室内で見つかった銀行の通帳をATMで記帳をしてもらい、ある程度の預貯金の存在が確認できたので恐らく借金等はないだろうとの判断。

借金の有無について信用情報機関へ問い合わせをして消費者金融や銀行等から借り入れが無いかを確認するといった方法もありますが、室内の状況や通帳の記載情報などから、今回はそこまでの調査必要ないとのご家族の判断です。

遺品整理などを行う費用も故人の預貯金で賄えるとなった為、相続放棄ではなく通常の相続を行う方向で決めて、遺品整理やその後の相続手続きに舵を切ることに。

遺品整理も含めて相続手続きについても全て、当協会にご依頼頂けることとなったため、行政機関への届出やクレジットカードの解約、NTTやNHK等の故人が生前に利用していたサービスの解約手続きを進めていきます。

併せて、各金融機関に対して残高証明等の発行手続きを行い、財産目録の作成や遺産分割協議書の作成などを進めていき、無事全ての手続きを終えることができました。

結果的に言えば、故人はかなり堅実な性格だったようで、定期預金にかなりの額が積み立てられており、何も知らずに相続放棄を選択していたらとんでもないことになっていたところです。

しかし、仲が悪くなくても離れて暮らしているとどうしても故人の生活状況を事細かに知ることはできず、まして故人の財産状況などは親しく付き合っている家族ですら知らないことが多いのですから、面倒な事を避けるために相続放棄を選択してしまうということもありえる話しです。

死後事務支援協会では、ご本人からの生前の死後事務委任契約に限らず、相続人の方からのご依頼でも故人の生活状況の確認や財産調査などを通して、死後の手続きに関する支援を行っておりますので、「離れて暮らしていた親族が亡くなり、何から手を付けたらよいのかわからない」といった場合はご相談くださいね。

2023.11.03

高齢者泣かせの故人のカード解約手続き

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。この仕事をしているとカレンダー上の休日は銀行や役場が閉まっていて業務が進まないなと思うだけで、カレンダー上の祝日が嬉しくない事も多々あったりします。(笑)

絶好の行楽日和ですのでお楽しみくださいね。

さてさて、本日は死後事務の手続きでもよく関わることのあるクレジットカードの解約のお話しです。

死後事務のご依頼では、遺言書の内容と併せて故人の債権債務を整理する内容が盛り込まれていることが多いかと思われます。

債権債務の整理というと難しく聞こえるかもしれませんが、要は貰えるお金は貰って、光熱費や治療費などの支払うべきものは支払うということですね。

そうした業務の一環としてよくあるのがクレジットカードの解約手続きです。今回は死後事務委任契約でのご依頼ではなく、遠方に住む相続人の依頼で故人のクレジットカードの解約を行った際の話しを少し紹介しておきたいと思います。

今回のご依頼では銀行系のクレジットカードと携帯電話系のクレジットカードの2種類が対象となっていました。クレジットカード会社に連絡すると相続人本人から連絡させるように言われたり、本人同席の上で電話をして欲しいと言われることも多々あります。(携帯電話なんかでもよくある対応ですね)

ただ、そうは言っても相続人が遠方に住んでいる場合は同席は難しいですし、相続人が高齢者のような場合はそもそもそうした電話連絡での対応が難しいのでこちらに依頼があるわけで、はいわかりました。相続人本人から連絡させますとは言えません。

そもそも今回こちらにご相談頂いた経緯が、カード会社に連絡が取れないことが発端であったりします。最近はカード会社に限らず、電話のオペレーター要員を減らすため自動音声や企業のHP上での手続きを進めるアナウンスがまず流れて、希望する内容に沿って番号をプッシュしていく流れになっており、なかなか担当者と直接話すことができませんよね。

それでも、番号押していき、オペレーターに繋がれば問題ないのですが、中には希望する問い合わせに応じて、「契約者番号」「登録している電話番号」「登録ID」「パスワード」などを入力するように言われるケースがあります。

しかし、死後事務などの相続手続きを行っている場合は故人の電話番号くらしかわからないケースも多く、故人が契約書類を残していなかったり、パスワードなどをメモしていないような場合はこうした情報は相続人には一切わからなく、高齢の相続人の場合は、この段階で電話での手続きが止まってしまう事も多くあります。

実際には案内を最後まで聞けばオペレーターへ繋がる番号の案内が流れたりもするのですが、全部のアナウンスを聞かずに希望する内容の番号を押して先へ先へと進めてしまうと、こうした故人しか知らないような情報の入力を求められて手詰まりになってしまうケースが発生します。

それでも、根気強く確認していればオペレータに繋がるのでしたらまだましな方で、今回はもっと最悪なケース。そもそも電話がつながらないというケースでした。

銀行系のクレジットカードはこちらで手続きをしたら多少の問答はありましたが、比較的すんなりと終えることができました。

しかし、携帯電話系のカードの方はもう最悪の一言でしたね。携帯電話を契約する際に各キャリアで買い物や支払いをするとポイントが貯まってお得!という感じでクレジットカード付のカードの作成を進められる事があると思います。

テレビなんかでもよく宣伝されてポイント2倍や〇〇%の還元等で、「キャリア携帯使用しているのにカードを作っていないなんてもったいない!」みたいな感じで綺麗な女優と一緒にコミカルな人形が動いてたりしますが、ああしたカードの事です。

実際にポイント還元などをしっかりと活用できるのでしたらお得なカードにもなるのでしょうが、死後事務の一環として解約しようと考えた場合は、まぁー面倒で面倒で仕方がないといった感じです。

実際にはカードの解約自体はカード発行もとである携帯キャリアのホームページ上に記載されている連絡先に電話連絡で問題なく行えました。

しかし、解約と併せて実際にカードの引き落としが何の利用料であるのかを確認をしようとしたところ、「こちらは解約窓口であって、利用料の詳細は別の窓口になるのでそちらに問い合わせてもらいたい」と言われてしまいました。

一般的なカード会社の場合は、解約を受け付ける場合には解約に先立って、新たなカードでの引き落としが掛かっていないかを確認して、もし引き落としが掛かりそうな内容がある場合はそちらを先に解約してくださいといった案内があるのですが、携帯会社系のカードの場合は違うのか?と不思議に思った訳です。

ひとまず、担当の窓口の連絡先を聞き、士業の習いか電話番号から会社名を確認してみると「〇〇債権回収会社」と出てくるではないですか。

私自身は遺品整理も良く行いますので、この会社の名前は良く知っています。主に多重債務者であった方が孤独死や自殺したような部屋に良く届いている封筒に記載されている会社名で、債権回収会社とは、端的に言えば消費者金融等からお金を借りていた人に対して直接取り立てることができる会社です。

法務省の認可を受けて営業している債権回収会社であれば違法な取り立てなどはされませんので、悪質な違法業者というわけではありませんが、借金で首が回らなくなった末の孤独死や自殺現場を多数見てきた身としては良いイメージは無いですよね。

別段今回の依頼対象となっている故人も支払いを延滞している訳ではありませんので、債権回収会社のお世話になるような事はないのですが、窓口がそこに指定されているとなると電話を掛けるしかありません。

しかし、いざ電話をしてみるとまず案内された電話番号がナビダイヤル(0570番号)で高額な電話料金がこちらもちとなり、そこからプッシュ番号で希望の問い合わせ内容を押していく仕様です。

そしていざオペレータへー繋がるはずの番号を押しても「ただいま大変電話が込み合っております。後ほどおかけ直しください」の案内のあと呼び出し保留の時間もなく強制的に電話が切られます。

ナビダイヤルのため、待ち時間も電話料金が発生しますので、高額な電話料金が発生しないように敢えて呼び出し保留の状態にせずに強制的に切っているとも考えられますが、これではタイミングよくオペレーターが空いている時に掛けなければ電話が繋がらないことになります。

本当に馬鹿げた方法を採用しているとしか思えません。債権回収会社なのですから延滞者等からの連絡を受けて支払いを促すのが本筋と思うのですが、これでは延滞者からの連絡を自分達から断っているようにしか思えないような状況です。

結局その日は夕方から先方の営業終了間際まで電話をかけ続けていましたが一度も繋がらず電話代だけがかさむ結果となり、本当に腹正しいの一言ですね。

仕方なく次の日も何度もかけ続けてようやくオペレーターと話すことができたのですが、日頃から延滞者の対応ばかりしているからか非常に態度がふてぶてしい感じでこちらも印象最悪です。

あげく、委任状での対応を求めたら、相続人本人同席での連絡か、相続人本人からの直接連絡のふたつの方法しかないと言い出す始末。

再度、相続人からの委任状や印鑑証明の提出もできることを説明したら、裏で上役に確認したのか「それでは公正証書での委任状をFAXしてください」などと訳の分からないことを言い出して、もう頭が痛い、、、、。

委任状をひとつひとつを公正証書にしているわけないやろ、、、、ナビダイヤルで高額な電話料金が発生しているなかでこうした無駄なやり取りをされると、もう悪意でやってるのではと思いたくなりますよね。

改めて、委任状について説明してやっとのことで、手続きを進めることができましたが、本当に無駄な時間でした。携帯系のカード会社の解約は今回が初めてでしたので、全てのキャリアがこうではないと思いますが、ここまで利用者にとって悪意全開のシステムを採用しているところは他にはないことを祈るばかりです。

こう考えてみると、これまで解約手続きをしてきた有名所のクレジットカードの会社の対応は素晴らしかったですね。オペレータの方は内容をよく理解してくださいますし、故人の利用中のサービスがあれば一覧図をFAXしてくれたり、新たな引き落としが掛かったら逐一電話連絡をくれたりと、非常に親切な対応をしてくださっていたのだと改めて思います。。

今回のブログは少々愚痴が多めになってしまいましたが、生前には便利なカードであっても死後の手続きはこんなにも面倒になるという一面の紹介でした。

もちろん、私が経験した内容がたまたまそうだった、ということであり、どこの会社もこうした面倒な仕様になっている訳ではないことは申し添えておきますね。

東海地区の相続、死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

2023.10.27

兄妹相続の手続きは時間がかかる?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。すっかり秋らしくなってきましたね。今年はサンマが豊漁とのことですので、久々に秋の味覚を堪能したいと思います。

さてさて、本日のお題は「兄弟姉妹間での相続手続きには時間がかかる」というものです。

先日、遠方に住んでいらっしゃる相続人の方より名古屋で亡くなられた方の相続手続きの依頼を頂きました。葬儀等はつつがなく終えられて、遺品整理や自動車の処分をしようとなった段階で、相続するのかしないのかを決めかねているというご相談です。

特に孤独死したとか自殺したとかという事故案件ではありませんので、普通に遺品整理をすれば問題ない状況なのですが、なにぶん離れて暮らしていた事もあり、故人の日頃の生活状況や資産状況がどうなっているのかが相続人の方々には全くわからないとのこと。

通常こうした、故人の資産状況が分からないときに一番大事なことが「遺品整理」です。故人の室内には故人のこれまでの生活の全てが残っていると言っても過言ではありません。

ですので、相続する、しないを決めるうえで一番大事なのが故人の生活されていた室内の調査が一番大事となる訳です。

日頃の付き合いが無かった相続人として一番助かるのが、エンディングノートのような形で故人の資産状況や負債状況、各種契約先と連絡先などがひとまとめてにされている物がすぐにわかる場所に置いてあることです。

故人が生前に万が一の事を考えてこうした物を準備しておいてくれると、後の死後事務を行う相続人としては非常に助かります。

しかし、体調の急な悪化や交通事故等で亡くなったようケースではこうした物が用意されている事は珍しく、相続人としては故人の室内から必要な書類を集めていくことになります。

主に見つけるべきものとしては下記のような物となります。

・預貯金の通帳やカード、スマホ内のアプリ

・株式取引などの資料

・生命保険関係の書類

・不動産の登記済証(権利証)

・督促状関係の書類

・携帯電話やサブスク等の定期購入物に関する資料

・保険証などの行政機関へ返却する物

もちろん、上記以外にも大事な物はあるのですが、死後にすぐに行うべき手続きと相続をするかしないかを決める場合には、ひとまずこれ位の資料を集めたいところです。

こうした資料が室内から出てきたら、銀行の通帳を記帳して残高を確認したり、生命保険の会社に電話をして契約状況を確認していくことで、故人の資産状況等が分かってきます。

しかし、こうした資料がすぐに見つかるとは限りません。私も何度も経験がありますが故人の室内調査に相続人に同行して向かったところ、室内がゴミ屋敷のようになってしまっており、大事な書類がゴミに埋もれてすぐには見付けられない。

またはゴミ屋敷にはなっていないが家が大きすぎてどこに大事な書類がしまわれているのかすぐにはわからない。場合によっては、遺品整理業者に貴重品の捜索を依頼していたのに全て処分されてしまい大事な手がかりが何も見つからなかったなんてこともあったりします。

では、こうした状況の場合にどうすればよいのかというと、故人宛ての郵便物や年金の通知書に記載されている年金の振込先銀行等をひとつひとつ確認していき、残高証明等を取り寄せて故人の資産状況を確認していくことになります。

上で書いた通り、室内から故人が日頃利用している銀行の通帳等が見つかれば暗証番号がわからなくても記帳はできますので、相続人である方がATMで記帳をして故人の銀行残高を確認することができます。(記帳行為は相続放棄には影響しませんので、記帳したからといって相続放棄ができなくなる訳ではありません)

しかし、通帳すらみつからないとなると、心当たりのある銀行や高齢者の利用の多いゆうちょ銀行やJAバンクなどに総当たりで確認をすることになります。

各金融機関への預貯金の有無を確認する照会行為は相続では一般的に行われている手続きですので、金融機関としても別段面倒な手続きではありませんからドンドンしていけば問題ありません。

ただ、同じ銀行の別の支店に口座があるようなケースなら同じ銀行間で口座の有無は判明しますが、違う銀行間では情報は共有されていませんし、生命保険のようにどこかに照会をかけたら一括で調べてくれるというサービスもないですので、口座を持っているかもしれないと思われる銀行に手あたり次第照会を掛けていく必要がありますのでかなりの労力を必要とします。

そしてここからが本題となるのですが、故人の預貯金の調査を行う方が誰であるかによって銀行等へ提出する資料が大きく異なるということです。

主に銀行等で残高証明を取ろうとした際には次のような資料を銀行に提出する必要があります。

①故人の出生~死亡までの戸籍

②相続人本人の戸籍

③手続きをされる相続人の印鑑証明書と実印

①で故人が生まれてから死亡するまでの間で、相続人となるべき人が誰になるのかを確認します。

②で故人の相続人が現在生存している相続人であるかどうかを確認します。

③で手続きをされる相続人の本人確認をします。

この中で役所で取得するのに時間が掛かるのが①の本人の出生から死亡までの戸籍となるのですが、一般的な相続(親が亡くなって子供が相続する)のケースでしたら、2~3ヶ所の役場で全ての資料が揃うかと思われます。

故人が生まれてから死亡するまで同じ地域で過ごされていたような方で相続人も未婚といったケースでしたら、ひとつの役場で全て必要な戸籍が揃うこともあるかと思われます。

親子間の相続のような一般的なケースでしたら必要な戸籍もすぐに集まるのですが、これから増々増えると予想される兄弟姉妹間での相続の場合は必要となる資料が大きく異なってきます。

兄弟姉妹での相続の条件としては、故人に子供(第一順位の相続人)がいない、故人の直系の存続(第二順位の相続人)がいないことが条件となります。

つまり、第一順位の相続人も第二順位の相続人もいない場合にはじめて第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移ってくることになります。

近年は生涯未婚率の増加や子供のいない夫婦の増加、平均寿命の高齢化などから、兄弟姉妹間での相続が増えてきています。

こうした兄弟姉妹間での相続の場合でも、銀行で残高証明を取ろうとすると先に説明した通り、故人の戸籍等を提出する必要があります。

いくら銀行で自分の身分証明を見せたり、自分の戸籍と故人の戸籍を見せて両親が一緒だから兄妹なのは間違いないと主張しても銀行はそれだけでは受け付けてくれません。

銀行に兄弟姉妹からの残高証明の申請を受け付けてもらうには、兄弟姉妹が相続人になっていることを証明する必要があるからです。

つまり、先述の通り兄弟姉妹が相続人となるのは、第一、第二順位の相続人がいないことが条件となりますから、銀行に提出する資料として、第一、第二の相続人がいないことを証明できる資料を提出しないといけない訳です。

そうなってくると、故人の出生~死亡までの戸籍だけでは資料が不足することになります。

故人の出生~死亡までの戸籍で証明されるのは、第一順位の相続人である子供の有無と故人が未婚の場合なら故人の両親の死亡の有無までとなります。

第二順位の相続人は故人の両親に留まらず直系の尊属とされていますので、故人の両親が亡くなっていたとしても祖父母やさらに上の直系尊属が生きている可能性はゼロではありません。

ですので、こうした直系尊属が既に死亡していることを証明するために、故人の両親の出生~死亡までの戸籍等を取り寄せて直系尊属全員が死亡していることを証明して初めて、兄弟姉妹が相続人になっていることを証明でき、銀行が受付をしてくれることになります。

この作業が一般の方にはなかなかに大変で、戸籍を集めている途中から誰の何の戸籍を集めたら良いのか分からなくなってしまい匙を投げられる方も多くいます。

また、故人及び故人の両親の戸籍を集めようとすると相続人が住んでいる地域だけでは集まらないことがほとんどで、その多くが郵送での戸籍請求となります。

私も数多く郵送での戸籍請求を行ってきていますが、近年は郵便の土曜配達が無くなった事もあり、遠方の役所へ戸籍の請求をする場合は返事が返ってくるまでに10日~14日間ほど時間がかかるようになってきました。

そして兄弟姉妹間での相続では故人の直系尊属の戸籍も必要となり父方、母方の戸籍をそれぞれ郵送で請求するとなると戸籍が集まるまでに2ヶ月近くかかることも珍しくはありません。

こちらがどれだけ最短で戸籍の発行請求をしたとしても郵便の往復時間と役所での処理期間はどうしても時間が掛かる訳で、こちらとしては待つしかない時間が多くなってしまう訳です。

こうした待ち時間をできるだけ短縮するためにも、相続人のお近くで取れる戸籍関係については葬儀の際に一緒に持ってきてもらうなどのお願いもするのですが、それでも短縮できる時間はわずかですので、やはりエンディングノートや銀行の通帳などを故人の室内から見つけるのが大事となってきます。

士業に依頼すれば手早く必要な戸籍集めて貰えると思われるかもしれません。もちろん戸籍の発効請求にも慣れていますし、士業だけが使用できる職務上請求書といった特別な用紙もありますので、一般の方よりは上手に手早く集めることは可能です。

しかし、士業の手続きとは別の郵便の往復時間や役所での処理時間は士業側ではなんともできない部分ですので、兄弟姉妹間の相続では時間を要することになります。

今回は兄弟姉妹間の相続では残高証明1通取るにもかなりの時間が必要となるというお話しでした。

兄弟姉妹に限らず相続手続きや死後事務をされる遺族が困らないように、日頃からの話し合いや親族が遠方に住んでいる場合はエンディングノート等の準備、おひとり様で死後事務を行う方が不在の場合は死後事務委任契約の準備など、それぞれに合った方法で準備をしておくと万が一の時に手続きをされる方が困らなくて済みます。

相続や死後事務のご相談は死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。

.png)