ブログ

2020.08.21

ダイヤモンドZAI10月号にて掲載

おはうようございます。死後事務支援協会代表の谷です。先日、孤独死に関連して、遺品整理や相続放棄、そしておひとり様の事前対策として死後事務に関する取材を受けました。

その際の内容を基に本日(令和2年8月21日)発売の「ダイヤモンドZAI10月号」にて、漫画となって紹介されております。

取材は私の個人事務所の「第八行政書士事務所」にて行いましたので、死後事務支援協会とはなっておりませんが、せっかくですのでこちらでもご紹介させて頂くことといたしました。

以下、私の事務所での情報発信となる「第八ブログ」の内容を転記させて頂いております。

名古屋は連日の猛暑日でまさに溶けそうな暑さです。日中の太陽熱が建物に蓄積されているのか、夜になっても暑いままでエアコンの効きが悪く感じます。

ニュースを見ていると毎日たくさんの方が熱中症で救急搬送されています。今は、コロナウイルスの関係で病院側の受け入れも熱がある場合はコロナも疑って掛からないといけないとあって、例年なら助けられた命が助けられないなんてことも起きているようです。

コロナウイルスは目に見えなくて防ぐのも難しいですが、熱中症は自分で十分対策が可能です。

コロナで大変な医療従事者の方々を手助けする意味でも、熱中症対策はしっかりとして、病院の負担を軽くして、ひとりでも多くの方が適切な治療を受けられる環境をみんなで作っていきましょう!

さてさて、そうは言っても賃貸物件で発生する孤独死は年々増加する一方です。夏の熱中症、冬のヒートショックが、孤独死の大きな原因となっていますが、これからは一年中コロナウイルスでの孤独死の危険も考えなくてはならないかもしれません。

孤独死と聞くとごく限られた範囲での出来事のように考えていらっしゃる方も多いかと思われます。確かに、大家や管理会社、そして遺族の方々と孤独死で影響を受ける方はごく限られた範囲であったともいえるかもしれません。

でも、このブログを読んでいる方の中にも独り暮らしという方も多いかと思われます。今はは若くても、10年、20年先に独り暮らしになんの不安も抱えずに生活できているでしょうか?

また、あなた自身はご家族やお子さんに恵まれて孤独死とは無縁の生活を送られているかもしれませんが、兄妹やご親戚、場合によっては叔父や叔母さんまでは、相続の対象となってきますので、自分は全く心配ないと思っていても、予想外な親族の相続人としてこの問題に直面するかもしれません。

今は他人事でも将来的には誰もが直面するかもしれない問題というのが、「孤独死」という問題でもあります。

今回はそんな、誰もが遭遇するかもしれない「孤独死」の問題について、ダイヤモンドZAI様の紙面にて「ただでは死ねない孤独死のその後は?」という題名で漫画形式でご紹介させて頂く機会を得ることになりました。

過去にいろいろと取材を受けたことはありますが、漫画になったのは初めてです(笑)イラストになるとちょっと老けて50代くらいに見えますが実物はもうちょっと若いですよ!(多分)

コロナ禍ということもあり、取材はネットでのZOOMを使用しての、担当者、漫画家、私の三者会議での形式で行いました。

ZAIの担当者の方の質問に答えて、過去の事案や実際の現場での対応の方法などをご紹介させて頂くという形で取材は進んでいきましたが、その時点では孤独死や相続の話しはもちろん、実際の遺族や家主の対応、判例上の考えなど専門的な内容についても多岐に渡って話しをしていましたので、漫画がどのような内容になるのかはわかっていませんでした。

その後に、粗ラフがメールで送られてきて、文言の修正やコメントの追加などいくつかお願いして出来上がったのが今回の漫画となっています。

漫画は7ページとかなりページ数に制限がありますので、微に入り細に入りとまではいきませんでしたが、孤独死の現場で起きる問題と相続放棄、おひとり様の対策としての死後事務について紹介する内容となっています。

ストーリーとしても、編集部の方の叔父が孤独死して、、、、という、遺品整理の現場では非常に多くある状況から始まり、専門家への相談、孤独死でおきる問題、相続人として出来る事、もし自分に万一の事があった場合に事前に準備できることとは?という形の流れとなっており読みやすくなっていると思います。

ご興味のある方は是非ご一読くださいね!編集部の回し者ではありませんが、せっかくですので、掲載誌面の紹介と購入先(アマゾン)のリンクを下記に載せておきますので、よければご利用ください。

まだまだ暑い日が続きますが、漫画の内容みたく家族を困らせないように体調管理には気をつけてお過ごしくださいね!

掲載誌購入はこちらから

ダイヤモンドZAI 10月号

2020.06.26

介護事業者向け死後事務支援研修

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。6月も終わりが見えてきて夏本番が近づいてきていますね。この時期は高齢者の方の熱中症による体調不良や最悪の場合は孤独死へと繋がってしまうケースもありますので十分にご注意ください。

さて、先日私が所属する相続専門の「安心相続専門チーム協議会」にて、介護事業所様よりご依頼を頂き勉強会を行ってまいりました。内容としては、空き家問題と第三者へ死後事務を依頼するには?の二本立てで、セミナー終了後は参加者全員での発表と質疑応答という形です。

どちらかといういうと、普段なかなか専門家には聞けないことを質疑応答で答える部分がメインとも言え、セミナー自体は各30分ほどのミニ講座という形です。私としては、この短い持ち時間で何をどれだけ伝えたらいいのかと、情報の選択に非常に悩むところでしたが、今回は一般の方がまず目にすることはないだろう「公正証書遺言」や「死後事務委任契約書」の実物を見てもらいながら、そしてそれらを作成するのかかる実際の費用などをご紹介させて頂きました。

前半の空き家問題にも関わってきますが、高齢者の方の死後事務を誰が担うのかという問題が今後増加してきます。何も対策をせずに、お一人暮らしの方が亡くなってしまうと、故人が所有していた住居は空き家として誰にも管理されずに朽ちていってしまい、最終的には火事や倒壊といった問題を引き起こして近隣へと多大な迷惑をかけてしまうことになります。

こうした問題は、事前に遺言書や死後事務委任契約書などを活用することで、自分が死んだ後でもあっても信頼する第三者の方へ自分の希望通りの方法で財産の処分や管理をお願いすることができますので、こうした方法があるのだということを少しでも知って頂けたらと思います。

自分の死後、これってどうなるんだろう?と疑問に思うことがあればいつでもご相談くださいね。

2020.06.02

死後事務と死体検案書の話し

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。

毎朝毎朝、コロナ、コロナのニュースばかりでうんざりしますね。やっとこ緊急事態宣言も解除されたと思いきや九州では小学校でクラスター発生となかなかいっきに解決までいってくれません。やはり、特効薬が出来るまでは安心できそうにないですね。

さてさて、本日はちょっと死後事務に関するこぼれ話し的なことを書いてみようかと思います。それは「死体検案書」のお話し。

葬儀の喪主等をされた事がある方はおわかりかと思いますが、日本では誰かが無くなると「死亡届」を役場に提出しますよね。

ただ、この「死亡届」は死亡届だけではなく、下の画像のように「死亡診断書」も兼ねたA3サイズの用紙となっています。

(左が死亡届で右が死亡診断書)

そして、画像右側の死亡診断書にはカッコ書きで(死体検案書)とも記載されているのにお気づきでしょうか。

死亡診断書と死体検案書ってどう使い分けるの?と思われる方もいるかもしれませんが、死亡届はご家族が記入することになりますが、「死亡診断書」や「死体検案書」はお医者さんにて記入するものですので、あまり深く考なくても問題ありません。

それでも知りたいという方向けに一般的な内容として、

※ 医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡し たと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してくだい。(厚生労働省死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルより抜粋)

となっています。

つまり、ガン患者のように入院していたり、自宅治療でお医者さんの訪問治療を受けているなど、お医者さん自身が管理している方が亡くなった場合などは「死亡診断書」となり。

そうではなくて、孤独死や自殺のような状況で発見されて、これまでの経緯などが分からない方の死亡の場合は「死体検案書」をお医者さんは作成するということですね。

へー、そうなんだ~程度の知識で普段の生活には全く役にもたたないのですが、死後事務を今後取り扱われる方や孤独死、自殺といった状況で遺体が発見されたご家族の方にはちょっとだけ注意が必要な点があります。

それは、死体検案書を作成して発行してもらうには結構な費用が掛かるということです。一般的に「死亡診断書」の場合は入院費用などと一緒に支払っているので、あまりそれ単体では気にはしないかもしれませんが、だいたい3,000円~10,000円位かと思われます。

しかし、死体検案書の場合は一般的に30,000円~70,000円、高いところでは10万円も掛かるなんてケースもあるようです。(自治体によっては無料になっているところもあり)

私も、先日私自身でご遺体を発見したケースで警察に故人の貴重品を受取にいった際に警察の方から「死体検案書を受け取ったら写しを警察署にもってきて欲しい」と言われて指定の病院へ死体検案書を受取にいきました。

私も死体検案書を受取に行くのは初めてでしたので、警察の方に「指定の病院へ行けば発行してもらえるのでしょうか?」と確認すると。

警察の方から事前に連絡して伺えば死体検案書は渡してくれるよう手配しておくと言われたのですが、「ただ、結構高額な費用がかかります」とも言われました。

病院で書類の発行をお願いすれば費用が掛かるのは当たりまですよね。でも警察の方がわざわざ「高額」という位ですから、念のため「おいくらくらいなのでしょう?」と聞いてみると。

「前回、別の方で発行してもらった時は4万円前後だったかと、、、、」、え!?高っ!

死体検案書ってそんなにするの!?と正直びっくりしました。だって、その検案書を出してもらう病院は別にこちらで選んでいる訳でもなく、警察が地域のお医者さんに検死を依頼しているわけで、ご家族はその点においてはノータッチのはずです。

なのに、いざ連絡を受けて遺体を引き取ろうとしたら死体検案書を病院で決めている金額で支払ってね。というのは、家族側では勝手に進んでいる話しで費用まで事前に承諾のないまま進んでいるということになります。

でも、死体検案書はそこのお医者さんで既に作成されているわけで、そんな高い費用は払いたくない!と言うわけにもいかず、遺体を引き取る段階では黙って支払うしかないという状況なわけです。(一部の自治体で検案書が無料になっているのはこうした問題があるからなのでしょうね)

とは言え、死体検案書がなければ死亡届も出せませんので死後事務受任者としては黙って支払うしかないのですが、なんかもやもやする部分ではありますね。

独居の高齢者が増えるなか、自宅で孤独死という方は今後もますます増加すると思われます。ただでさえ無縁社会と呼ばれて希薄な親族関係により「相続放棄」が増加しているなか、こうした予想外の金銭的支出が出てくると、誰も遺体を引取ってくれなくなってしまうのではとちょっと心配になりますね。

今回は死後事務にまつわる「死体検案書」についてのこぼれ話しでした。

相続、遺品整理、死後事務のご相談は死後事務支援協会までお気軽にどうぞ~。

2020.05.29

入居者の死亡に優しい?市営住宅

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。いい天気が続いている名古屋です。緊急事態宣言も解除されて普段の生活が戻りつつあるような気がしますが、コロナの影響で長期で学校の開始が遅れていることに心配をしております。

学力の低下という心配ももちろんありますが、遺品整理を専門に扱う事務所としては、今の状況はゴールデンウイークや夏休み明けの状況に非常に近く、長期休暇明けは体調不良を起こしたり、場合によっては自殺が増加するケースがあることから、急な学校再開によってそうした事態が発生するのではないかと心配でなりません。

学校が閉鎖されて家族と一緒にいる間は元気だったお子さんが学校開始とともに様子が変わったという場合は要注意ですので、親御さんも大変かと思われますがお子さんのメンタルケアには十分注意してあげてくださいね。

さてさて、本日は先日完了した死後事務に関連して、住宅退去のお話し。死後事務委任契約の大きな仕事のひとつに、遺品整理と賃貸物件の解約、退去手続きというものがあります。

これはもちろん、故人が生活していた住居の遺品整理を行い、綺麗に清掃して大家さんへ返却し、また、返却時に必要な未払いの家賃や原状回復費用の清算などを行うという内容の仕事となります。

もともと、遺品整理を専門で行っていますし、遺品整理業に携わる前は不動産会社の社員でもありましたので、ここらへんの業務は非常に慣れたものです。

ただ、通常の遺品整理のケースなら特に問題はないのですが、一般的に事故物件と呼ばれるような孤独死や自殺が起きたようなケースですと、貸主側とのトラブルに発展することもありますので、こうしたケースはやはりいろいろと注意をして進めていかなければいけなくなります。

先日少しだけ書かせて頂いた私が安否確認を強行してご遺体を発見したケースでも入居者の方が孤独死という形で発見され、警察や消防などが着てけっこう物々しい状況ともなり、一般的には事故物件と呼ばれる形となります。

ただ、不幸中の幸いと言っていいのか故人の生活されていたのは市営住宅でした。何が幸いかというと市営住宅のような市町村管轄の住宅は賃貸物件とはいえ、一般の賃貸住宅(個人のオーナや不動産会社管轄)と異なり、事故物件(入居者の死亡)に非常に寛容な取り扱いをされることが多いということです。

通常、一般の賃貸住宅で孤独死や自殺いったケースで発見されてしまうと、その後遺族に対して大家側より「原状回復費用」や家賃減額分の「逸失利益に対する賠償」という形で高額な請求が来ることがしばしばあります。

こうした事故物件に対する対応については現在国土交通省がガイドラインを作成しているところであり、年末をめどに概要をまとめるとのことでしたが、コロナの影響もありもしかしたら遅れるかもしれません。

つまり、こうした事故物件に関する指針というものが現在公的機関で発行されたものがいまだなく、過去の事例や判例などに基づいて判断している状況の為、貸主と遺族との間でもけっこう揉めてしまうケースがあるということです。

ここで市営住宅の話しに戻るのですが、今回死後事務のご依頼を頂いていた方は名古屋の市営住宅で生活されていました。

ご遺体を発見する際には管理事務所や自治会長へと確認した上で警察や消防を呼んでいますので、孤独死で発見されたということは周知の事実となっています。

したがって、解約や遺品整理の相談で管理事務所を訪れた際も遺品整理後にすぐに入居者を募集することはないとも言われていました。(つまり今後その部屋は事故物件として取り扱うということ)

一般的な賃貸住宅の場合ですと、ここから損害賠償等の話しになるのですが、市営住宅のケースですと意外と入居者の死亡に関しては優しく、無茶な請求はされません。これは入居者に過失があるとされる自殺のケースであっても同じ扱いだったりします。

先日、その方の遺品整理が無事終わりましたので管理事務所に最後の退去立ち合いをお願いしたところ、「原状回復費用の清算は敷金を超える部分は請求しません」という規定になっているらしく、つまり遺族側(今回は死後事務受任者)が追加で支払う金額はゼロということです。

入居期間は長かったですので、そもそも高額な原状回復の請求はされないとはいえ、私の判断で窓ガラスを割っていますので、その部分はさすがに支払う必要はあるよね?と思っていたのですが、どうやら市の規定でそうした場合であっても入居者死亡での解約の場合は敷金の範囲で収めるとなっているらしく、結局遺族側としては支払いはゼロで決着して非常にありがたい限りでした。

ガイドラインが策定された後もこうした遺族側に優しい規定は残ってくれることを切に願っております。

今回は市営住宅で孤独死や自殺が起きた場合の死後事務事務対応のお話しでした。

「名古屋市の市営住宅の遺品整理から退去立ち合いまで全て代行したケース」では,名古屋市営住宅で亡くなった方の退去方法をより詳しく解説しておりますので,そちらもご確認くださいね。

相続、遺品整理、死後事務のご相談は死後事務支援協会までお気軽にご連絡ください~♪

2020.05.23

死後事務で病院の領収書は後から必要になる?

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。なんか肌寒い気がするのですが、気のせいでしょうか?

気温の乱高下で体調を崩される方もいますのでコロナ対策も兼ねて体調管理には気をつけていきましょう!

さてさて、本日は遺品整理でやりがちな失敗と死後事務を絡めてのお話しなのですが、故人が賃貸物件で生活されていた場合などは部屋の明渡しまでの期日に追われて慌てて遺品整理を行ってしまいがちですよね。

そうした場合に大事な書類を間違って捨ててしまった!なんてことも起こりやすいのですが、今回は病院の医療費の領収書についてです。

私たちが遺品整理で故人のお宅にお邪魔する際は亡くなられていた方が高齢の場合のケースも多く、室内にはお薬とともに、掛かりつけの病院の診療明細などが置かれていることがよくあります。

年を取れば病院にいくのは珍しくはないですから、遺族の方もそれほど気にされてはいません。

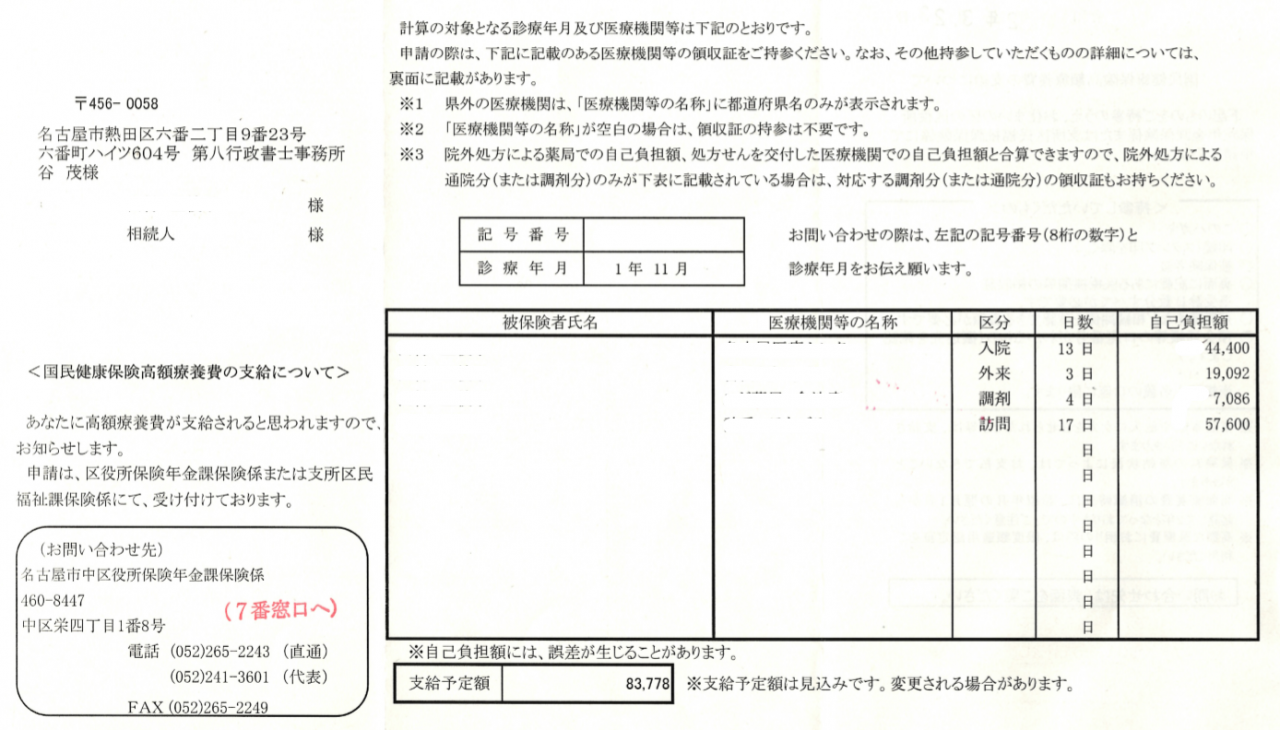

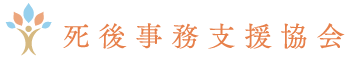

しかし、亡くなられた方の中にはガンなどで高額の医療費を支払っているケースも多く、後から高額医療費の支給申請をすると支払ったお金の一部が戻る場合があります。

ただ、先ほどもいったように慌てて遺品整理などを行ってしまうと、もう入院費用も支払ったから、病院の領収書はいらないよね!と遺品整理の際に捨ててしまう方が結構います。

基本的に高額医療費の支給申請をする場合は明細に載っている病院や介護施設、薬局などから発行された領収書が必要となります。

それらの領収書を担当の窓口に持っていき、確認を受けた上で後日指定の口座へ振込まれるという手続きになるのですが、慌てて遺品整理をしたものだから領収書を捨ててしまった!なんてことが起きる訳ですね。

入院期間が長いとその間に支払った医療費もかなりの高額になり、高額医療費の支給申請をすれば結構な額が戻ってきたのに!!とならない為にも、高額医療費の支給対象となる可能性がある場合は領収書は遺品整理後もしばらく残しておくことをお勧めします。

もし、間違って「領収書捨てちゃった!」というような場合は領収書に代わる書類を病院などに請求すれば、それをもって領収書に代えられることもありますので、間違って捨ててしまったような場合でも役所や病院の窓口で確認するようにしてください。

2020.05.16

遺品整理時にはレンタル機器にご注意を!

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。なんか既に台風が発生しているみたいですね。

名古屋に影響する前に温帯低気圧に変わるみたいですけど、どうせならコロナウイルスをスカッと吹き飛ばしてもらいたいものです。

さてさて、前回のブログではデジタル遺品についてちょっとだけ触れましたが、今回はもう少し分かりやすいデジタル機器の遺品整理の際の注意点をお伝えいたします。

遺品整理は引っ越しのように人生において何度も経験するものでもないですし、また基本的に最近の遺品整理は室内の家財を全て「撤去」という形が多く、引っ越しのように荷物を「移動」するのとは違い、遺品整理が終わった後に「あれ?あの荷物どこやったっけ?」と思っても既に処分されてしまっている可能性が非常に高い作業となっています。

ですので、遺品整理の際には貴重品捜索や大事な書類、思い出の品などの事前チェックが大切になってくるのですが、私たちのような専門家なら気づく事でも一般の方ではなかなか気づかない部分という箇所があります。

もちろん、私の事務所が得意とする法律的な部分で大事な個所というのはもちろあるのですが、そうした専門知識が必要な個所以外でも注意して欲しいところがあります。

それは「遺品整理の際にレンタル機器を間違って処分してしまわないように!」ということです。これは、遺品整理の作業自体を専門の業者に依頼していたとしても、依頼者本人が注意していないと失敗してしまうケースもありますのでご注意ください。

よくあるケースとしては、NTTのフレッツ光などインターネットを利用するためのモデム機器だったり、スカパーなどの衛生やケーブルテレビを視聴するためのチューナーなどが室内にレンタル機器として置かれているケースがあります。

レンタル機器によっては、「これはレンタル機器です、解約時に返却が必要となります。詳しくは〇〇までご連絡ください」みたいに、でかでかとシールが貼ってあり、返却しないといけないもののなんだと気づくケースもありますが、下のようなNTTのモデムのような形だと、故人が家電量販店で買ってきたものと勘違いしてしまうこともあります。

実際にはNTTへ返却しないといけないモデムであり、遺品整理後にNTTへ連絡すると上のような返却用の封筒を送ってきますので、それに入れて返却するというのが正しい流れとなります。

ただ、このモデムにはNTTのロゴが入っているだけで一見レンタル機器という風には見えませんので、慣れていない遺品整理業者や質が悪い遺品整理業者は他の処分品と一緒にっポイ!としてしまうケースがあります。

また、ちゃんとこうしたレンタル機器に気づく遺品整理業者が作業を行っていた場合でも、依頼者本人が返却しないといけないものだと知らないと故人が購入したものと勘違いして「あ~もう処分してください」と遺品整理業者に指示してしまうこともあります。

親切な遺品整理業者なら、「レンタル機器の可能性がありますので、回線解約の際まで手元に置いておき、返却の必要のない機器と確認がとれてから処分されたらどうですか?」と案内はしてくれるのですが、、、こればかりは遺品整理業者と実際に現場を担当した担当者次第となりますね。

通常室内に電話機があるご自宅のような場合、NTT回線の解約手続きなどは何か大事な電話が掛かってくるかも?と用心して遺品整理が終わるまでは電話が繋がる状態にされているケースも多いです。

そうすると必然的に回線の解約手続きは遺品整理の後ということになり、いざ解約手続きをしてみたら「レンタル機器を返却してください」と言われてしまった。でも、もう遺品整理の際に家財と一緒に処分してしまった!ということが起きてしまう訳ですね。

私たちのように故人の契約関係をまとめて清算するような死後事務業務を行っている場合はこうした機器の取り扱いにも慣れていますので、遺品整理の際にレンタル機器をみつければ「あ、返却手続きしなくっちゃ」となります。

ただ、そうでない一般のゴミ処分業者などの場合ですと、機械本体に「レンタル機器」と書かれていないと気づかなかったり、または大きく書かれているのに、いちいち依頼者に確認するのがメンドクサイとしてそのまま処分してしまうケースもありますので注意が必要です。

可能であれば、レンタル機器なども間違って処分されてしまわないように、家族での事前の貴重品捜索を行った際に回収しておくか、遺品整理を依頼する際に担当者に直接、捨てないように指示をしておくのが安全ですね。

今回は遺品整理の際に失敗しがちな「レンタル機器の処分」についてのお話しでした。

遺品整理、死後事務委任、相続に関するご相談はお気軽にご連絡ください。

2020.05.14

死後事務とパソコンのログイン解除の話し

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。しばらくはいい天気が続きそうな名古屋です。今日も頑張って死後事務手続きを進めてまいりますよ!

さてさて、前回の続きでもある死後事務委任契約の実際の執行状況の様子についてです。前回は遺品整理の際に届いた定期購買の配達物に注意しましょう!という内容でしたが、今回は死後事務手続きでも結構難しいデジタル遺品のお話し。

デジタル遺品というと一般的にはデジカメで撮影した写真やパソコン、スマホに保存されているデーターのことを指しています。

つまり、以前はアナログな紙媒体で保存されていた写真や財産に関する資料などが最近のIT活用で電子データーに置き換わったことから発生する問題です。

デジタル遺品で一番問題となるのが、PCとスマホのロックですね。OSがウィンドウズXP位の頃はまだ解除する方法もありましたが、最近は事前に準備しておかないと難しいケースもあります。

ただ、PCはシステム上の操作や記憶媒体であるHDDやSSDを抜いて別のPCに繋いだりして、データーを確認する方法があったりしますが、スマホはそうはいきません。

一般の方のイメージとしては、そうはいっても購入店舗やメーカーに持ち込めばなんとかなるんでしょ?と思われているかもしれませんが、実際にはなんともならないケースがほとんどです。

先日来より行っている死後事務でも室内にノートPCが残されていました。ただ、依頼者の方はまだ若かったということと、PCで資産運用もしていたのでログインパスワード等は敢えて聞かないようにしていました。

依頼者の方には万が一の事もありますので、直接教えて頂かなくても大丈夫ですから、丁寧に遺品整理したらわかるような形で残しておいてくださいねと頼んでいた状況です。

依頼者の方も「ちゃんとわかるようにしておきます」と快諾されてくれていたのですが、実際に遺品整理を実施してみると貴重品関係や重要な書類は結構バラバラに保管されていました。

おそらく本人も予想していなかった状況で亡くなってしまい、そうした準備を行うことができなかったのでしょう。こうなると貴重品捜索はそれこそ紙きれやチラシの裏まで1枚1枚を確認していかないといけなくなったりします。

実際に室内に残されたいたPCを起動してみますが、当然ログインパスワードを要求されます。一般的なところで生年月日や電話番号などを入力してみますが、結果はNG。う~困った(苦笑)と思いつつもやることは決まっています。

普段通り丁寧に遺品整理を進めていくだけですね。丁寧に事細かに確認していったとしても本人がログインパスワードを頭の中だけで記憶しており、メモとして残していなければ結局は無駄になってしまうのですが、確認せずに作業を進めてしまえば発見できる可能性はゼロなのですから、当然どこかにメモが残っているものとして遺品整理を進めていきます。

依頼者の方はパソコンやインターネットをご自分で設定されている方でしたので、色々なところに設定時のメモは残っています。

メールアドレスの設定やプロバイダの会員登録時のメモなど、そうした何かしら手書きされているメモは全て残していき遺品整理を進めていき、最後に総当たりでそうしたメモをパスワードにかけていきます。

室内に残されていたメモ、今回はプリンターの説明書に走り書きされていたメモがログインアパスワードでログインできた時は正直、え、これなの?と思ってしまいしたね。(笑)

なんとかログインすることができましたので、あとはパソコン内のメールやブラウザの履歴からまだ判明していない財産や先の定期購入以外に定期的に購入しているものがないかなどを確認していくこととなります。

今回はものすごく人力な方法で遺品の中からあるかないかわからないメモを総当たりで探すというかなり手間も時間も掛かる方法の紹介ですが、パソコンの操作に慣れている方にはOSに備えられているシステムを利用してパスワードを解除したり、またはそうしたデジタル遺品を専門に扱っている業者に依頼するなど、ご自分にあった方法を選択することにしましょうね。

2020.05.13

亡くなって1月も経ってから届くamazon

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。非常に天気の良い名古屋です。まっさに絶好の洗濯日和!コタツを片づけるついでに色々と洗濯しようと画策していたりします。(笑)

さてさて、先日から行っている死後事務の続きのお話しです。インターネットやサブスクなどが定着してきたからこそ注意が必要と思われる部分でもあるのでご紹介しておきたいと思います。

その方のご自宅はそこそこの荷物があるご自宅でしたので、遺品整理を3日間ほど日程を確保し最初の2日間で仕分けや梱包、そして財産調査や貴重品捜索を行う予定でいました。

1日目はなんの問題もなく終わり、二日目の作業を開始しようと現地へ到着した時にamazonの箱が玄関前に置かれていました。

え?なにこれ?と昨日まではこんな物なかったよね。と不思議に思い宛名を確認すると確かに故人の名前宛てで配送された郵便物です。

最近はコロナウイルスの影響か「置配」指定していなくても、勝手に置配されてることもありますので、それかなとも思います。

ただ、問題なのはこの死後事務に伴う遺品整理は警察からの許可待ちであったことから故人が亡くなってから既に1ヶ月程経過しています。

本人は1ヶ月も前に亡くなっているのになんでアマゾンから荷物が届くの?と疑問でした。再配達かとも思いましたが、伝票を見ると日時指定で購入日は配達の2日前です。

当然、亡くなった人がネットショッピングなんてできる訳ありませんので、別の誰かからの郵便か?とも思いましたが、伝票に記載されている購入者もご本人です。

遺言執行者、死後事務受任者の権限で開梱して内容物を確認してみると、結構色々な物が詰めあわされていますが、中に入っていた多くの物が室内にも沢山箱買されている健康食品の類いです。

そこで気づきました!これアマゾンの定期配送だと。私もアマゾンでは良く買い物をしますが、人によっては同じ物を何度も買う方もいますよね。

特に食料品などはだいたい消費する日数も決まっていますから。2ヶ月毎や3ケ月毎に自動で購入して、配送するようにしておくことができます。

この方も持病の関係から健康食品を定期購入されていたらしく、それがたまたま遺品整理の日に重なったということですね。死後事務手続きを進める上では非常に運が良かったと言えます。

なぜなら、ご本人からはアマゾンプライムを利用しているということは聞いていなかった為、もし、この配達がされていなければアマゾンプライムの契約に気づくのはだいぶ後になっていたからです。

死後事務委任契約は契約してから何年も経ってから依頼が実行されるケースがほとんどですから、その間に新しい契約を結ばれることは当然あります。

そうした場合に大きな契約ならご本人さんも教えて下さるのですが、月500円程度のアマゾンプライムのような契約ですと、金額が小さいことからご本人もそれほど重要だとは認識されていなかったりします。

アマゾンプライムの利用料金の支払い方法にもよると思いますが、銀行やアマゾンのギフト券などで支払いを都度しているなら会費が支払わなければ自動的に権利は失効するでしょうが、アマゾンを良く利用される方はクレジットカード払いにされている方も多いかと思います。

そうすると、クレジットカード払いで会員資格も自動更新としていると定期購入も設定を解除しなければいつまで経っても無人の家屋へと郵便物が届くこととなってしまいます。

まさに今回はこの状態でしたので、もしかしたら遺言執行と死後事務手続きの過程でクレジットカードの解約をする段階になるまで、アマゾンプライムの会員だったことに気づけなかったかもしれなかったということです。

今回のアマゾンプライムに限らず、コロナウイルスで在宅で気軽に映画を楽しめるVOD(ビデオオンデマンド)などは各家庭に一気に浸透してきたのではないでしょうか。

こうした定期で支払いが発生するサービスは支払い方法をクレジットカードで自動更新のようにしておくと、家族にはまったくその存在が分からない状況のまま放置され、誰も使用していないサービス料だけがどんどん請求されてしまうことになりますので注意が必要ですね。

電子的なサービスの普及で私たちの生活はより便利で快適になっていきますが、その反面非常に秘匿性が高く、周りには気づかれにくい側面も持っていますので、相続手続きを行う際には今後は目に見えない部分についてより注意を払っていく必要がありますね。

相続、遺品整理、死後事務でのご相談はいつでもお受けしております。

2020.05.12

死後事務委任手続きにも影響するコロナウイルス

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。気温が一気に上がって熱中症に注意しないといけないくらいになっていますね。

体が暑さになれる前に急上昇されると熱中症の危険も増大してきますので、コロナウイルスで大変な時期ではありますが、体調管理にはより注意していきましょう。

さてさて、気温が上がってくればインフルエンザみたくコロナウイルスも収束してくるのでは?と期待していたりするのですが、専門家の意見では気温は関係ないとか。

でも、紫外線の殺菌効果はあるようで、やっぱり日差しが増えてくれば(夏に向かえば)コロナウイルス自然消滅?と期待していたりします。

今のところは国民全員が外出を控えることでコロナウイルスの影響も下がってきていますが、環境的要因がプラスに働いてコロナ撲滅してくれませんかね?と切に願っています。

新型コロナウイルスによって様々な職種に影響が出ていますが、死後事務委任の手続きでも結構しわ寄せがきていたりします。今回はコロナウイルスで死後事務がこんなに面倒になったという話しです。

現在、執行手続きを進めている死後事務委任契約。先月の頭に亡くなった方ですが、ちょうど手続きがコロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出た頃にぶつかりました。

とりあえず、なにはなくとも期間が決まっている手続きは期限内に行わないといけませんので、区役所や年金事務所へと駆け込むのですが、そこで目にした透明カーテン。

いまでは当たり前になっているコンビニや各種窓口に貼られている飛沫防止の為のビニールカーテンですね。

仕事以外では真面目に外出自粛(普段から引きこもり体質でもありますが(笑))していた私、始めてこのカーテンを見てちょっとびっくり。

でも、すぐに感染予防の為とわかりましたので、普段通り手続きをしようとするのですが、なんか人が多い!外出自粛で役場は空いてるかなと思っていたのですが、全然そんなことはなく、普段より待たされた感じがします。

役場にいった後に銀行系の手続きの為に各金融機関にも伺ってみたのですが、ここも人が多い!なぜか銀行も普段より人が多く、こちらも結構な時間待たされることに。

ちょうど感染爆発!みたいなニュースが流れていた時期でもありましたので、長時間待たされることに周りにいる方もちょっとピリピリしている感じがします。

そうした期限が決まっている手続きを終えた後に室内の貴重品捜索や遺品整理などを進めていくのですが、こちらは基本、私がもくもくと一人でまたはもうひとりのスタッフと時間を掛けて丁寧に行うので感染の心配もなく安心して進められます。

そうした貴重品の捜索などで見つかった故人の各種契約書、基本的には死後事務委任契約の際に聴き取りは行っているのですが、本人も忘れていたり、当たり前すぎて伝え忘れていた契約などもありますので、そうした手続きに必要な書類を遺品整理で回収していきます。

そして話しはコロナウイルスに戻るのですが、コロナウイルスで外出、営業自粛と各企業が感染予防に全力で当たっている結果、各種窓口が縮小されていることはご存知かと思います。

特に携帯電話会社などはTVCMなんかでも宣伝して、「ご理解ご協力をお願いいたします~」みたいに放送していますよね。

もともと携帯電話の解約は家族以外の第三者が行うような場合は本人確認なんかで非常に手間が掛かったりすることもあるのですが、今回のコロナウイルスはまさにこの携帯電話の解約業務に直撃しました。

今回お亡くなりなった方が利用していたのはドコモ携帯電話です。ドコモはコロナウイルスの影響で店舗での取り扱い業務を新規契約や修理といった一部の内容に限定しており、解約手続きについては「電話」だけでしか対応していません。

そしてこの電話が全く繋がらない。ドコモホームページに記載のある電話番号にかけると自動音声で問い合わせ内容を絞って「オペレーターにお繋ぎします」という段階までは進みます。

当然、すぐには繋がらず「ただいま電話が大変混みあっており~」のお決まりの文句が流れてきます。ここまでは、別に普通ですよね。私だってコロナウイルスの影響で大変なんやろうな~と思いながら担当に繋がるのを待っていました。

しかし16分位その状況が続いたと思ったら、「お電話ありがとうございました~」のメッセージとともに電話が一方的に切断されます。

「え!?切れるの?」とびっくりです。ドコモへの問い合わせ電話は一定時間繋がらないと勝手に切断されてしまうようで、オペレーターに繋がるまで何度も掛けなおして、何度も音声入力等をしないといけないのです。

電話代はフリーダイヤルですから掛かりませんが、当然オペレータに繋がるまではずっと掛けっぱなし状態で別の電話を受けることができません。

しかし、今のコロナウイルスの状況ではいたしかたないかと、掛けなおしますが、何度かけても繋がらず。結局その日のドコモの営業時間内には一度も繋がりませんでした。(昼過ぎからずっと掛け続けてですよ!)

まじか、、、、こんなに繋がらないなんて異常やない?と思わなくもありません。仕方がないので次の日はコールセンターの開始直前からスタンバって一番で掛けるつもりで準備してコール開始!これなら繋がるでしょうと思っていましたが、全く繋がらず結局、昨日と同じ再ダイヤルのループ状態です。

ただ、この日も全く繋がらず解約手続きは進みません。同じように3日目も無駄に終わりました。こうなってくると、ドコモが意図的に解約手続きを絞ってんじゃないの?と穿った見方も出てくるというもので、埒があかないとメールでの問い合わせを行うことに。

電話が繋がらないことや解約手続きを急いでいること、そちらから電話を掛けて欲しいなど要望などを記載して問い合わせフォームより送信。

1週間ほどしてからやっと返信が来たのですが、結果は解約は「電話」でしか受け付けしておらず、メール問い合わせの部署から他の部署へと引き継ぎなどしたりはしないので電話を掛けてくれとの塩対応。

いや、丸々3日掛け続けても繋がらないじゃん!と少し怒りが沸いてきました。これが私自身の携帯の解約なら急ぎはしませんが、なんせ扱っているのは故人の携帯。解約までに時間が経てば経つほど利用料として故人の財産が減っていくことになります。

ですので、再度メールで事情説明してとりあえず手続きは後でもいいので利用料が発生しないようにして欲しい旨を記載してメール送信。今度は3日ほどで返信がきましたが、回答は「電話でしか受け付けできません」という前回と同じ内容です。

正直ふざけるなーーー!と叫びたい気分です。コロナウイルスで大変なのはもちろんわかってるし、人が少ないのも理解できます。

でも、解約しないと利用料金はそのまま請求されるってことは、企業側としては解約は抑えられるし、利用料も引き続き入るしで、全ての負担を利用者に負わせてるだけやないか!と。

実際の解約手続きはコロナウイルスが収まった後で構わないから、これ以上利用料が発生しないようにして欲しい、故人の携帯番号の情報や代理人としての資格証明、故人の死亡がわかる戸籍等も郵送やFAXもすると、利用者側が出来ることは全て協力すると言っているにも関わらず、ドコモ側は「電話受付のみ」「利用料の停止は解約手続きが終了後」という、なんの企業側としての努力がみえない対応だけで正直呆れました。

もともとドコモは使用したことはありませんが、今後も二度と契約しないだろうと心に決めた瞬間でもあります。(怒!)といっても、こうなってしまっては、電話で解約手続きを進めるしかありません。

メールの問い合わせの際にも記載しておきましたが、こちら側の解約の意思表示は既に行っていますので、電話が今後も繋がらず一方的に利用料が搾取される状況が続くようでしたら法的手続きも視野に入れて対応を検討しないといけなくなりますね。

新規契約などは店舗で受け付けして、解約は繋がらない電話のみとされてしまうと、どうしても自分たちの利益に繋がることはすぐに対応して、不利益になることは後回しにしているイメージがして仕方ありません。

携帯の新規契約などはそれこそインターネットで申込すればできるのですから、利用者の不利益に繋がる解約手続きこそ店舗などで迅速に対応すべきじゃないの?と思うのは私だけですかね?

皆さまの周りにも同じような出来事があれば教えてくださるとと助かります。

2020.05.10

遺品整理はゴミ処分でなく重要な財産調査の一環です

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。大きな遺品整理の現場が二件程片付き、少し余裕がでてきたのでブログもちょこちょこ更新していきます。今回は遺品整理と財産調査について最近思うことを書いてみます。

死後事務の一環として行う遺品整理は非常に重要な財産調査の一面をもっています。一般的に遺品整理というと故人が住んでいた室内の残置物をまとめて処分というイメージがあるかと思います。

実際そうなのですが、遺品整理の難しいところはその室内で生活していたご本人は既に亡くなっており、家族や第三者が室内の整理を代わって行うということです。

当たり前じゃないの?と思うかもしれません。そうですね、亡くなった方が自分の部屋を整理をすることなんてできませんから、当たり前のことです。

でも、その当たり前の事についていったいどれだけの人が事前に準備しているのでしょうか?もし、自分がいま突然交通事故で死んでしまったら、果たしてあなたのご家族は何も迷わずにあなたの部屋を整理していけるのでしょうか?ということです。

これが、同居しているご家族ならある程度は大事な物や貴重品、故人の思い入れのある品々などは予測できるでしょう。

また、交通事故などでの予期せぬ突発的な出来事でなく、病気や加齢などでの老衰ならいろいろ伝える準備もできることでしょう。

でも、突発的な事故やそれこそ今問題となっているコロナウイルスなどで容態が急変なんてことになってしまったらそんな準備はできませんよね。

また、そうした突発的な事故や病気でなくても、今後ますます増加する単身者や独居の高齢者などひとり暮らしをしている方の生活というのは非常に外部には分かり辛いものです。

ですので、例え親族であってもいざ遺品整理を進めていこうとしても、何が大事で何が貴重品で、どういった手続きにどういう書類を見つけなければいけないのかが皆目見当がつかないという事態になったりします。

そうした故人の死後事務や財産整理と非常に密着しているのが「遺品整理」なわけです。遺品整理という言葉が世間に浸透するにつれて、遺品整理自体が一般的な物となり、それを取り扱う業者が増加しました。

しかし遺品整理が身近な出来事になる反面、遺品整理が本来有していた財産調査という重要性が非常に軽く考えられてしまうようになったのではないかと思えます。それこそ単なるごみ処分として扱われているケースが増えていることに危機感を感じています。

先日行った遺品整理の現場のことですが、室内はある程度整理されている戸建ての物件でした。依頼者の方でも自分たちでできる範囲の整理をされており非常に作業のしやすい現場でもありました。

そんなご自宅の整理の最後のまとめを当事務所にご依頼頂いて作業に取り掛かった時のことです。あるごみ袋の中から一通の封筒がでてきました。

遺品整理をゴミ処分として考えている業者のケースですと、そのまま可燃ごみ、良くて紙資源として、ッポイ!とされてしまうことでしょうが、士業が関わている遺品整理では事細かに封筒の中に入っている書類の内容を確認していきます。

封筒それ自体はどこにでも売っている茶封筒です。特に「〇〇銀行」や「〇〇証券会社」などの記載もありません。

そういった意味でもぱっと見は重要性ゼロの封筒ですが、中を確認してみると「〇〇銀行遺言信託」のパンフレットが入っていました。

これだけでは、単に遺言の作成でも考えてパンフレットを取り寄せたのかな?程度で終わってしまうのですが、遺品整理を財産調査や死後事務の一環として考えている場合はより、この一瞬に注目して細かく確認作業を行います。

パンフレットの中身を確認して契約書書類が挟まっていたりしないか、何か遺言を実際に作成した証拠になる物が残っていないかなどを確認するわけですね。

遺言信託のケースなら銀行が関わていますから、担当者の名刺が入っていたり、または実際に公正証書遺言を作成したのなら、公証人の名刺や公正証書作成後に渡される領収書などがないかなどを確認します。

遺言書は作成したからといって必ずしも本人が保管しているとは限りません。むしろ、ご本人は亡くなってしまうのですから、遺言執行者だったり、相続財産を受け取る相続人に預けているケースもあったりしますので、遺言書本体がなくても、遺言書を作っている可能性を示す手がかりを探すのが遺品整理では非常に大事な仕事となります。

今回のケースも遺言信託のパンフの他にメモで「〇〇銀行遺言信託、〇〇さんを通して~」とメモが残っており、かなりの高い確率で遺言書を作成されている可能性がありました。

遺言に限らず、故人がどのような財産を持って、どういう生活をしていたかが分からないようなケースではこうしたちょっとした手がかりから大きな財産の発見に繋がるケースも多くあります。

最近は様々な契約がインターネット上で完結してしまうことも多く、契約書類が紙媒体で残っていないことも普通ですよね。

「契約書」という形で紙媒体で残っていれば発見もしやすいのですが、契約書ではなく、パンフレットだったり、領収書だったり、見積書、担当者の名刺、報告書などと間接的な資料から「何かある!?」と気づかないといけないケースが増えています。

こうした意味からも遺品整理の現場というのは、財産調査、死後事務手続きに必要な書類な回収という面で密接に関わってきていますので、ご家族だけでも重要な書類を見落としてしまうかも?とご心配な場合ご相談くださいね。

遺品整理、死後事務のご相談はいつでもメールやお電話で受け付けしておりますので、お気軽ご相談ください。

.png)