ブログ

2020.05.09

死後事務委任契約と安否確認

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。もの凄く久しぶりの更新となってしまいましたが、決して外出自粛、営業自粛にかこつけてさぼっていた訳ではありませんよ。(笑)

コロナウイルスはだんだん落ち着いてきた感じではありますが、特効薬が完成するまではなかなか安心できませんんね。今年はG・Wも自粛モードで非常に静かに過ぎていきました。

私自身は普段から引きこもり体質ですので1週間自宅にこもっていても大してストレスを感じることはありませんが、お子様はもちろん、高齢者の方もジッとしているだけでは体にも心にも悪いですから、適度に散歩などをして体も動かしていきたいですね。

さてさて、そんなコロナウイルスで世間が騒がしい頃、4月に亡くなった方の死後事務を粛々と進めていました。今回の方は手続きも多い為、「死後事務支援協会」のメンバーの司法書士の先生に遺言執行は全てお任せして、私は財産以外の死後事務(火葬、納骨、役所の手続き、遺品整理等)を担当します。

今回の方は死後事務委任契約を結んでからちょうど2年が過ぎようという方でした。年齢的にはまだまだお若い方だったのですが持病があった為、万が一に備えて当事務所と死後事務委任契約を結ばれていた方です。

死後事務委任契約を結ぶにあたっては見守り契約を一緒に結んで定期的に安否確認を行うケースもございますが、この方は年齢的にもまだお若く、見守り契約等は結ばずに死後事務委任契約だけを結んでんいた方となります。

ただ、話し好きな方でもありますので、メールや電話で良くご連絡頂いたり、私も近くに寄った時に顔を出すと一緒に喫茶店で数時間も世間話をして楽しい時間を過ごせる方でもありました。

そんなご依頼者の方ですが、先日メールで近況を聞いてみたところ返事がありません。いつもは2日~3日程度で返信がある方なのですが、今回は一向に返信が来ませんでした。

念の為にとご自宅に伺ってみると、回覧板が差し込まれて状態で「外出中」の札が掛かっており、出かけている様子?ただ、それでも心配でしたので、ご近所の方にも声をかけてお話しを聞いてみると「ちょっと前に物音はしていたよ」とのこと。

ご近所の方は特段変わった様子には気づかれていないようでしたので、私も出かけているだけかな?と思いその日は事務所へ戻りました。

それから数日は電話を掛けてみるのですが、やはり本人とは連絡がとれません。見守り契約を結んで本人の了解があれば自宅の鍵を預かって室内確認なども行うのですが、今回はそうした契約がなく鍵もお預かりしていませんので、勝手な事ができません。

それでも心配でしたので、再度ご自宅へ伺ってみると、前回と同様に「外出中」の札が掛かったままです。しかし、前回一個だった回覧板が2個に増えています。これはおかしいと思い。再度ご近所や、自治会長さんなどにも話しを聞きにいきますが、やはり皆さん異常な点は感じていらっしゃらない様子。

ただ、長年遺品整理を行ってきた者の考えとしてはなんともいえない感じがして、契約外ではありますが、安否確認を強行させて頂くことといたしました。

ただ、先ほども書いた通り鍵などを預かっていませんので私が勝手に鍵屋さんを呼んで開錠するなんてことはできません。ですので、自治会長や管理事務所などにも確認を取った上で、警察、消防へ連絡することに。

警察や消防に連絡すると当然「あなたは誰?」と聞かれますので、正直に依頼者との関係を伝えます。特段、親族じゃないからといって、拒否されることはありません。「連絡が取れなくなっている」ことを伝えて安否確認をして欲しいと頼めば警察や消防はきてくれます。(室内への突入前に契約書など本人との関係がわかるもので確認は取られます)

連絡してから5分も経たずに警察と消防到着。室内に危険なガスが充満していないかなどのチェックを玄関ポストから機械を使って確認。その後、ベランダ側から窓を割って中へ進入という流れです。

その間、私はは玄関の前でもんもんとして待っていたのですが、ベランダから室内を確認した消防の方が玄関の鍵を開けて出てきました。

警察や消防を呼んで、窓を割って室内へ侵入していますので、何事もなければ依頼者の方に怒られるかもしれない案件ですが、そこはこれまで依頼者の方との交流を通して笑って許してくれるだろうと確信していました。

ですので、出てきた消防の方には「異常なし」という言葉を期待していたのですが、残念ながら危惧した通り室内でお亡くなりになられていました。非常に残念でなりません。

ご近所の方も異常には全く気付いていなかった状態ですので、「まさか、、、」という感じではありましたが、孤独死の状況としては比較的発見もはやかった為、遺体の損傷も少なかったのか、外部にまで異常がわかるような状況に至っていなかったのではと思われます。

残念ではありますが、生前のご本人の意思に従って、ご本人の希望された通りに死後事務を進めていくのが私を信頼してお任せ頂いた事に報いる方法と思い、死後事務を粛々と進めてまいります。

最近の新型コロナウイルスの影響で独身の方や単身でお住まいの方などは、もし自分に何かあったらと心配されて「死後事務委任契約」に関心を持たれてご相談を頂くケースも増えてきています。

死後事務をはじめ、遺言、遺品整理などご心配な事がございましたらいつでもご相談に応じていますので、お気軽にメールやお電話でご相談くださいね。

2020.01.16

生前の意思に従った補聴器寄付のお話し

おはようございます。死後事務支援協会の谷です。1月も折り返しとなって書くのが今年最初のブログとなってしまいました(笑)

決してサボっていた訳ではなく、今年の初めに死後事務のご依頼を頂いている利用者の方が亡くなられてしまい、その手続きで奔走していてやっとひと段落したところなのです。

実際にはまだ遺品整理や預貯金の相続手続き等、いろいろと残ってはいるのですが、緊急で行うことは終わったかなというところです。

そのお話しはまた今度紹介させて頂くとして、今回はその死後事務をご依頼頂いていた方の生前の希望にそって「補聴器」を寄付してきたお話しです。

ご依頼頂いた当時はご利用者の方も病気と闘いながらもテレビドラマを楽しむ余裕もあり、補聴器を購入され、毎月の訪問の際に「もし自分が死んだらこの補聴器を必要な方へ寄付したい」と、私にその想いを伝えてくださりました。

既に遺言書も死後事務委任契約書も作成が終わっていますので、死後事務委任契約書を補聴器の為に作り直すのは現実的ではありませんの、寄付先などは私に一任して頂き、依頼者のご希望に沿う形で寄付することをお約束していました。

そして、今年の初めに利用者の方が亡くなり、遺体の引取りや葬儀の施工、期間制限のある役場への届け出などを行い、その他の契約関係の停止を行う為に利用者の方のご自宅へ伺って書類を探していると見つかったのが、以前購入された補聴器です。

入院や施設へ入所されてからは使用されていなかったのか、施設から引き揚げてきたお荷物の中ではなく、ご自宅のキッチンに置いたままとなっていました。

この補聴器を必要書類などと一緒に事務所へと持ち帰り、寄付先を探してみたのですが、寄付先を探してみて思ったのですが、意外と補聴器の寄付先って少ない?という印象をもったことです。

寄付先を探す前のイメージですと、高齢者施設などへの寄付や又はそうした施設へ橋渡しをするNPOなどがあるイメージを漠然と持っていたのですが、実際に探してみるとそうした団体はほぼ皆無。

皆無といっても、補聴器の寄付の受付や取次をしている団体が無い訳ではなく、日本国内で補聴器を再利用する流れがないという感じでした。

補聴器の寄付の受付をしている多くが補聴器を取り扱っているお店で、その補聴器店やメーカーも日本国内での再利用ではなく、海外の「Stakeyきこえの財団」等へさらに寄付を行い、主に海外の耳の不自由な子供達へと再調整を行った後に寄付している形のようです。

補聴器も良いものなら片耳で50万円くらいしますので、日本国内で再利用するよりも海外の子供達も含めてより必要とされる方へ寄付されるなら無理に日本国内で再利用するよりもいいのかもしれませんね。

今回、私が寄付先として訪れたのは「愛知補聴器センター小牧店」です。自分の目で寄付先を確認してからお渡ししたかったので、事務所から伺えるお店を探しました。それでも車で1時間30分ほど掛かる距離でしたが、、、名古屋市内にはないんですよね。

寄付にあたっては特段難しいことはなく、事前に利用者の方の生前の意向を伝えて、手続きが可能かどうかを電話で確認して持ち込んだだけです。

寄付ですので特段買取金額うんぬんもありませんので、お店で用意してもらった「譲渡証明書」に死後事務受任者として署名捺印して、補聴器をお渡しして終わりです。

後はお店からメーカーへお渡しして頂き、そこで再調整などを行って必要とされる方へ寄付されるそうです。

参考までにお店の担当者の方へ聞いてみたところ、多少古くても寄付するには問題なく、壊れていても修理できる範囲なら修理して再利用するので、年式やメーカー、故障の有無、付属品(充電器等)の有無などは気にせずに相談して頂けれな大丈夫とのことでした。

ご依頼頂いている死後事務はまだまだありますが、それでもご本人の想いをひとつ叶えてあげることができた事を素直に嬉しく思っています。

死後事務についてのご相談がございましたらお気軽にご連絡くださいね。

2019.11.21

南生涯学習センターで講師を務めてまいりました。

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。

寒くなってきましたね。日中は暖かくても夜の冷え込みや風の冷たさが冬の到来を感じさせる今日このごろ。

皆さんフライングで風邪などひかれていませんか?季節の変わり目は体調を崩しやすいので気を付けてくださいね。

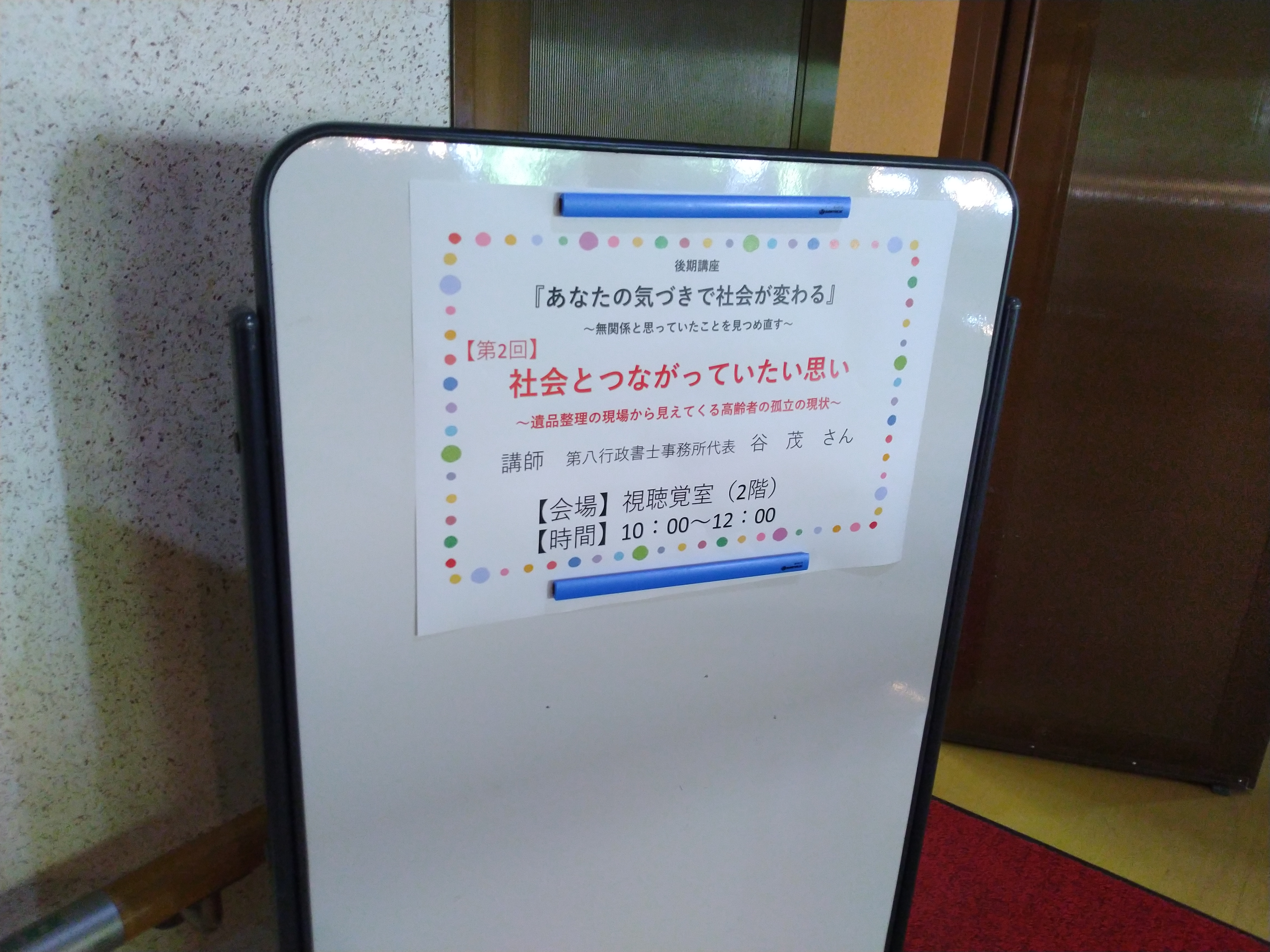

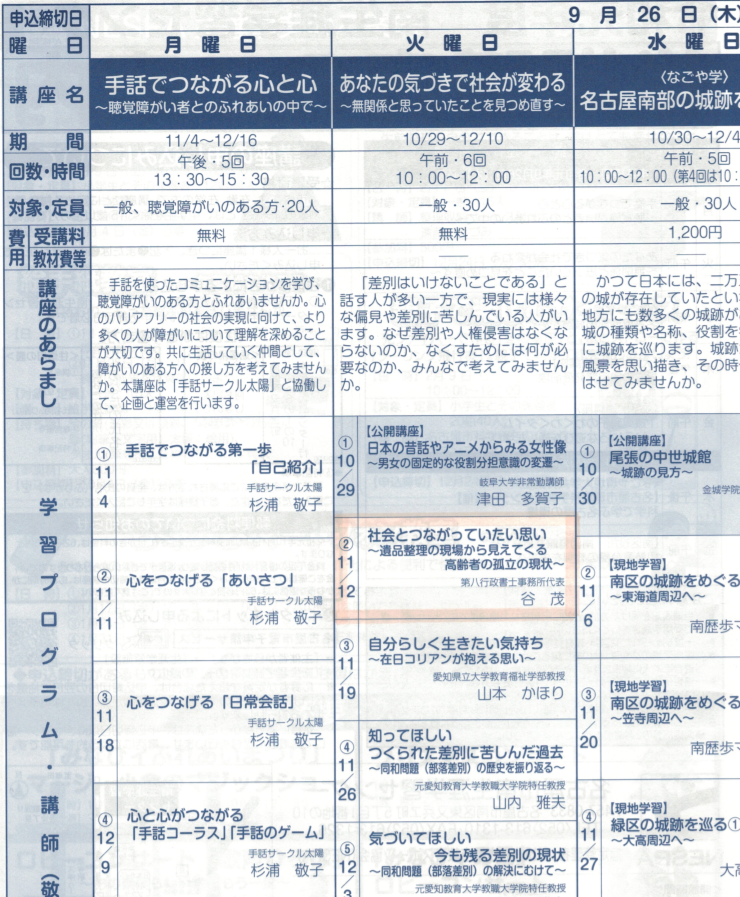

さてさて、今回は名古屋市の南生涯学習センター様より、講師のご依頼を頂き、頑張って話してまいりました。

テーマーは下の画像のように人権に関する全6回の講座のうちの1講座の担当となります

メインのテーマとしては「知らず知らずのうちに差別をしていないか?」という部分について、様々な視点から、考えてみようというもので、1回目の講座から6回目の講座に進むにつれて段々と難しい話題になってくる感じです。

私は2回目の講座の担当ということで、比較的身近な問題から、差別について話してほ欲しいということで、私の行政書士としての事務所の「第八ブログ」を読んで、今回のテーマに合致するということでお声を掛けて頂いた次第です。

当初、お話しを頂いた際は遺品整理と人権問題?と思ったのですが、認知症の方や高齢者の孤独死やゴミ屋敷問題が頻繁に話題に上がるようになり、そうした高齢者の中でも、単にだらしない性格で孤独死やゴミ屋敷の住人になっている訳ではない、ゴミ屋敷住人や孤独死してしまった高齢者の中にも事情がわかると決して、その人だけの問題ではなく、社会の問題として捉えないといけない部分も多分にあるという事を遺品整理を専門に扱う士業の観点から解説して欲しいというご依頼です。

そういうことでしたらお任せください!人権問題では詳しく話せなくても遺品整理に関してでしたらどれだけでも話せますと請け負ったのはいいのですが、これが意外と難しかった(笑)

遺品整理については話せますが、人権問題と遺品整理の現場で起きる孤独死や孤立死、ゴミ屋敷の問題などをどのように組み合わせれば、聞いて頂くかたに分かりやすくなるだろうかと、四苦八苦しながら資料を作成し、勉強会に臨みました。

講義の流れとしては、まずは数字から原状を把握してもらおうと、高齢者白書等の資料を使用して、高齢者の孤立死に関す認識や家庭内事故に関するデーターの紹介をし、高齢者の方が孤立死を身近な問題と捉えている人がどれだけいるのか?などを確認。

(後半は解説に熱が入り暑くなってきたので上着を脱がせて頂きました)

その後、実際に孤独死や孤立死が起きた場合はどのように警察や役場が処理していくのかなど、普段はあまり見聞きすることの無い内容を実際の現場の雰囲気も含めてご紹介させて頂きました。

前半の最後は、勉強会という事もあり少し難しい判例などもご紹介させて頂き、実際に孤独死や孤立死が起きた場合には家族や近隣に多大な損害を発生させる可能性があるという内容を紹介して前半は終了です。

講座は2時間の講座でしたので、後半1時間を使用して、今回のメインテーマでもある。「差別」についても触れていくことに。

孤独死や孤立死と聞くと、「身の回りの事もできないだらしない生活を送っている人」というイメージがありますが、実際の遺品整理の現場で、ご家族やご近所の方から話しを聞くと、決してその人の責任とばかりは言えないケースも多々あるという事が分かってきます。

なんで、高齢者の住まいがゴミ屋敷化してしまうのか?どうして高齢の男性は女性と比べて社会と断絶してしまいがちで孤独死してしまうのか?そのきっかけは何なのか?という部分を遺品整理の観点からご紹介させて頂きました。

もちろん、高齢者の方が孤立死していってしまう事情は他にも多数ありますが、今回は遺品整理業者の観点からのご紹介となります。

様々なケースやそれに付随して発生する問題をご紹介させて頂い後は、少々気分が重くなってくる頃でしたので、遺品整理の現場は決して暗い雰囲気ばかりでなく、故人の生前の地域社会との繋がりによっては、こんなにも明るい遺品整理になるという、実際に私が経験したご近所の方々と和気あいあいと行った遺品整理の現場をご紹介。

最後に今後増加することが確実な単身高齢者の方にとって、自分の死後事務(葬儀や遺品整理等の手続き)を誰に託し、それにはどのような準備をしておけば良いのかを「死後事務委任契約」を例にご紹介させて頂き、講座は終了となりました。

普段は遺品整理の事ばかり話していますが、人権や高齢者問題の観点から考えるとまた違った難しさがあるのだと気づかせて頂ける貴重な体験となりました。

ご参加いただきました皆様、また、講座開催にご尽力頂きましたセンター職員の皆様、本当にありがとうございました。

2019.05.14

負動産の上手な処分の仕方?

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。梅雨前ですがなにやら梅雨の雰囲気をひしひしと感じる名古屋です。洗濯物が乾きません。(泣)

さてさて、先日毎月恒例の民法の勉強会へと参加してきた際の話しです。テーマーは遺言書に関する遺留分の取り扱いで、民法の改正で大きく変わる部分でもあります。ただ、そうしたテーマーとは別にいろいろと脱線しながらそれぞれの先生方の過去の取り扱った事件の詳細を聞けるのがこの勉強会の醍醐味であり、私もいつも参考にさせて頂いているところです。

その脱線話しの中で「負動産」の上手な処分の仕方という話題が出てきました。「負動産」とは本来財産である「不動産」が僻地や郊外などにあり、相続しても活用できなかったり、売りたくても売れない、ただただ、税金だけを発生させる財産の不動産が転じて負動産と昨今では呼ばれるようになってきています。

そうした負動産は相続の際にも問題になるが、何か良い方法がないか?という話しになった際に、勉強会に参加されている行政書士であり、山岳会の重鎮でもある方が過去の事例を紹介してくださいました。

その相続では山林が相続の対象となっており、場所的には負動産となってしまう土地とのことです。あるとき相続人の方からこの負動産をどうしたものかと相談を受けたとのことです。相続人としては、管理もできない税金しか生まない負動産をどうにか処分できないかと悩んでいたのですが、その解決方法として「日本山岳会」へ寄付するという方法がとられました。

それの何がいい方法なの?と思われるかもしれません。実は不動産を寄付するといっても税金の問題が発生して、本来ならいくから寄付といっても税金の負担を考えるなら寄付すら受け付けたくないというのが実情のはずです。

しかし、日本山岳会は公益社団法人であり、税金は免除されています。つまり、負動産の処分で困っている相続人も山岳会側も税金の面では困ることがないため、相続人は晴れて問題の不動産の管理から外れることができたというわけです。

もちろん、こうした状況は相続の対象の不動産が山岳会の近隣の土地であったことが一番大きく影響していますので、なんでもかんでも寄付できるというものではありません。ただ、今後増えていくと予想される負動産の管理、処分を考えた上で公益社団法人や宗教法人など税金が免除されている団体に相談を持っていくのは有効な方法のひとつと思われます。

どこでどんな知識に触れるかわからないのが勉強会の楽しみですね。

今回は死後事務とはちょっと離れた話しかもしれませんが、不動産トラブルは相続でも大きなウエイトを占めることになりますので、こうした方法の検討は必要かと思いご紹介させていただきました。

2019.02.23

盲導犬育成協会への寄付

死後事務支援協会のブログへお越し頂きありがとうございます。死後事務支援協会代表の谷です。本日は先日受けた相談から少しだけ抜粋してのご紹介となります。

ご相談者は90歳を超える高齢の女性の方ですが、自分の意見をはっきりと言われる非常に聡明な方です。ご相談内容としては遺言の作成についてであり、自分の財産を兄妹ではなく、盲導犬に関する施設に寄付したいと考えているが、どのように遺言書に書いておけばいいだろうか?というものでした。

自筆証書遺言を念頭にしてのご相談でしたので、公正証書遺言のご紹介とともに遺言書に記載する希望を確認してみると、ご相談者はお子様がおらず、相続人としては兄妹がいるとのこと。

ただ、そのご兄妹からは「あなたの財産はいらないから、代わりにうちの子たちにあなたの相続で面倒をかけないでもらいたい」と言われたいるらしく、そうした言葉を受けてのご相談でもあるようでした。

実際問題として、ご兄妹には遺留分はありませんので、遺言書を用意しておくことでご相談者の希望として、全部の財産を盲導犬を育成する機関等へ寄付するということは可能です。

後日、中部盲導犬協会へと確認してみたところ遺言で寄付されるという方は相当数みえられるようで、中部盲導犬協会側としても遺言での寄付の受付も問題ないとのことでした。

であるならば、後は自筆証書遺言なり、公正証書遺言で有効な遺言を用意しておけば問題ないようにも思えますが、死後事務の支援を行っている私としては一点心配な点が残っています。

盲導犬協会への寄付の内容を記載した遺言書を準備しておいたとして、その遺言書の内容を誰が実行してくれるのか?ということです。

相談内で確認したように、ご相談者の方とご兄妹はあまり良好な関係とは言えませんし、既に「相続で面倒をかけるな」と言われている位ですから、たとえ遺言書を残していたとしても、ご兄妹やその甥子さんや姪子さんが遺言書の内容を実行してくれるとは考え辛いところです。

ご相談者本人としても、遺言内容の実現にご兄妹側にお願いしたいとは考えてはいないようでしたので、そうすると、ただ盲導犬協会へと寄付するという内容を記載した遺言書を用意しておくだけでは準備不足となり、必ず「遺言執行者」を定めておく必要があるでしょう。

遺言執行者とは「遺言」の内容を「執行」する「者」であり、簡単に言えば、遺言に記載した希望を遺言者の死亡後に実現してくれる人となります。

これは、家族でもご友人でも、専門の士業でも、遺言を遺される方が信頼される方ならだれでも執行者と指名することが可能です。

ただし、遺言執行には法律的な手続きの側面が非常に強い部分がありますので、ご家族以外に頼む場合は私たちのような相続を専門に扱う士業に依頼しておくほうが良いでしょう。

そうした遺言執行者の指名を盲導犬協会への寄付の内容と一緒に遺言書に記載しておくことで、盲導犬協会への寄付は遺言執行者が行ってくれますので、今回のご相談者のようにご兄妹と疎遠だったとしてもご兄妹に迷惑をかけることなく、相談者の希望は実現されることとなります。

死後事務支援協会では、葬儀や入院費の清算、遺品整理や家屋の引き渡しなどの死後事務の他、遺言書の内容を実現する遺言執行者もお受けしております。死後事務支援協会は相続を専門で扱う士業の団体ですので、遺言書や死後事務でお困りの際はいつでもご相談くださいね。

ご相談は問い合わせフォームまたは052-653-3117へ

2019.02.15

死後事務と墓じまい

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。はやぶさ2が偉業を成し遂げたようですね!はやぶさの頃からどんな苦境でも諦めない姿勢とそれまでの徹底して行っていた準備は我々士業の世界でも予防法務という面で見習うべきところですね。無事帰還することを願ってやみません。

さてさて、死後事務の世界では基本的には全てが「事後」となっているわけで、それこそ元気な内にいかに準備していたかが相続問題を発生させるかどうかに繋がってきます。そんな、事前準備をしておくべきものの中のひとつに「お墓」の承継の問題がありますよね。

先日、あるご相談者の方から「墓じまい」についてのご相談を受けました。現在はお父様がおひとりで墓守をされている寺院墓地のお墓を今後どうしたらいいのだろうかというものです。

今回のご相談内容としては、高齢の父親が亡くなったら今後その墓を守する人間がいなくなること、自分達とは信仰も異なり承継していくことは難しい。だから父親が元気な内に墓じまいをしてもらいたいと考えているというものです。

お墓の問題は信仰とも強く結びついている問題でもありますので、慎重に進めるべきものではありますが、今回のご相談者のように「今後墓守をする人間が不在」「現在、墓守をされている方が健在」という状況でしたら、墓じまいの準備をしておくことは大事です。

特に寺院墓地のように地域と密接に関わってきているお墓にあっては、「公営墓地」や「民間墓地」とは異なり、お金さえ払えば済むという問題でもありません。これまで檀家としてお付き合いしてきた関係をどのように終了させるのかという問題でもありますので、あまり不義理な事はしたくはありませんよね。

最近は「終活」という言葉が浸透してきて、終活に関連して「墓じまい」の話題も良く週刊誌などで取り上げられています。また、雑誌やTVなどのニュースでは注目を引く為か、墓じまいのトラブルとして「高額な離壇を請求された!」という話しが紹介されていることも多くあり、実際に墓じまいを考えている方にとっては気になる部分でもあるかと思います。

ただ、ニュースや雑誌などではどうしても話題性を一番に考えていますので、多少大げさに報道されている部分もあるかと思いますが、どちらかというとこれまでどのようにお寺とお付き合いしてきたかが重要で、ごく普通に壇信徒としての役割を果たされてきているのでしたらそれほど心配することはないかと思われます。

私自身は遺品整理専門の行政書士として、遺品整理を10年以上行ってきていますので色々なお宅を拝見する機会がございます。そうした遺品整理の現場で良く見かけるのがお寺から届いている寄付や寄進のお願いのお手紙のほか護持会費のお知らせなどです。

護持会費は一般的には菩提寺を運営する費用に利用され、お墓の管理料も含まれることになります。ですので、寄付などとは別に檀家として支払うべき護持会費などの支払いをしていないような場合は墓じまいをする際に、これまで未納だった護持会費をまとめて請求されることはあるかもしれません。

ですので、墓じまいを検討するならば、まずは話し合いです。親族と墓じまいについて話しあうのはもちろん、お寺にも早い段階で(むしろなによりも早く)墓じまいの意向を伝えて、現在のお墓がどういう状況なのかを確認することが大事です。

普段からお墓詣りなどで頻繁に通っているような状況なら問題ありませんが、そうでないような場合は何かお寺に不義理をしていないかを事前に確認するようにしましょう。

また、墓じまいをする際に考えなければいけないのが、「改葬」なのか「永代供養」にするのかということです。改葬とは簡単に言えばお墓のお引越しで、永代供養は、跡継ぎがいない方のように今後、お墓を承継する人がいない場合に以降の供養の全てをお寺にお任せする方法となります。

改葬などでは実家のお墓を自分のご自宅の近くのお墓へという形で移すことになりますので、改葬にあたり事前に受け入れ先のお墓などを探すことになります。そうした受け入れ証明などをもって役場に改葬許可を申請することになりますが、改葬先を決めてしまってから菩提寺に挨拶いくのはやめましょう。

これまでお墓を守ってくださっていたお寺にまず挨拶をして、どうして改葬するのかや現在の家族の状況や今後の承継者がいないことなどの事情を説明した上で、墓じまいをしたい意向を伝えた上で、手続きについてお寺と相談するのが良いでしょう。

状況によっては、改葬についてお寺からご自宅近くの同じ宗派のお寺を紹介してもらえたり、または33回忌や50回忌が目前という状況なら改葬ではなく、これまでお世話になってきた菩提寺で永代供養にされた方が良いかもしれません。

そうした相談も菩提寺に相談する前に改葬先のお墓や永代供養としての納骨堂などを先に契約してから相談に行ったのでは、先方としても親身に相談に乗ろうという気は起きないものです。ある程度の改葬先の目安や今後の供養の方法の目算をつけるのは構いませんが、決定する前に菩提寺に相談に行くことをお勧めします。

墓じまいに関するご相談やお墓の原状回復に関する見積りの作成なども当協会にてお手伝いしておりますので、お困り事があればいつでもご相談くださいね。

2019.02.04

思わぬ効果

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。まだまだ寒さが続きますが、暦上は立春を迎えましたね。はやく暖かくなってくれることを切に望んでいます。寒いのは苦手で寒いよりは暑い方がまだいいですね。真夏になったら正反対の事を言っているのですが(笑)

さてさて、先日死後事務のご依頼を頂いている方とお話ししていた際に「こんな出来事があってね」というお話しを聞きました。そのご依頼者の方は男性の方で、死後の事務としては葬儀、納骨、遺品整理、財産整理、遺言執行、市営の団地の返却とごく一般的な死後事務のご依頼を頂いている方です。お歳はまだお若く50代後半の方なのですが、心臓を悪くされている為、念のために準備をしておきたいと当社団へご依頼を頂いている方です。

その方は男性で日頃は自活して生活されている事もあり、定期的に訪問させて頂く「見守り契約」は行っておらず、3ヶ月に一度の電話やメールなどでの安否確認だけをさせて頂いています。もちろん、ご相談などがあれば見守り契約などはなくても随時訪問させて頂いてお話しを伺っているのですが、今回は墓参りへと一緒に行ってもらいたいというものでした。

死後事務のご依頼内容の中に「納骨」のご依頼あり、また納骨先も家墓が事前に用意されており、既にご両親、ご兄妹が納骨されている場所でもありましたので、場所の確認の意味も込めて同行させて頂きました。

お墓詣りも無事完了した後に喫茶店でお茶を飲みながら近況をお聞きしていたところ、当社団がご契約者の方へお渡ししている下のような掲示物の事が話題にあがりました。

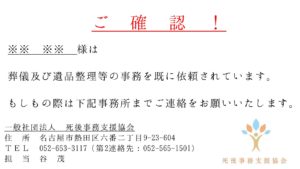

死後事務委任契約のご依頼をされる方の多くが単身者の方で普段はおひとりで生活されている方がほとんどです。ですので、万が一室内で倒れていたような場合に発見された方や救急隊員の方などがどこに連絡すればいいのかがすぐにわかるようにと玄関や冷蔵庫など、室内に入った方が気づきやすい場所へ掲示していもらうためにお渡ししている掲示物です。

今回の男性の方にもお渡ししてあった同様の掲示物ですが、私の説明不足もあったのか、本来は玄関の内側に貼っておいて頂く予定の物を玄関扉の外側にずっと掲示されていたとのこと。

「それが風で良く飛んでいってしまってね~」という話しだったものですから、説明不足を謝罪した後に再度室内での掲示を勧めたのですが、ご依頼者の男性の方は「いや~、私もそう思って室内にしようと思ったんだけど、これを貼っておくと不要な訪問販売や勧誘なども来なくなって助かるんだわ~」と、「今後も玄関扉の外側に貼っておくから、なんか連絡あったらよろしく!」と本来とは別の効果に喜んでいらっしゃいました。

ただ、無用な訪問販売が無くなったのはいいのですが、宅配便など郵便物を持ってこられた方がその掲示を見て、入居者が亡くなったものと勘違いするケースもあるようですので、私としては室内掲示を勧めたいかな(汗)。

今回は万が一の際の時の掲示物が意外な効果を発揮していたというお話しでした。

2019.01.28

元気になられてほっと一息

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。はやくも1月が終わろうとしていますが、今年の名古屋は比較的暖かったイメージがあります。日本海側は大変な状況になっている地域もあるようですが、去年みたいな大渋滞は起きないことを願うばかりですね。

さてさて、当協会で死後事務を受任させて頂いている方にガンのステージ4の方がいらっしゃいます。受任から既に1年以上経過している方ですが、ガンと闘いながらも日々穏やかに過ごされています。

死後事務を当協会にご依頼頂いてからは心配事がなくなったと治療に専念されていたのですが、昨年末に放射線治療を実施されて定期訪問の連絡をした際には入院中で、ちょうど訪問日に退院されるとのことでした。

当協会では希望者の方には毎月訪問してお体の調子などを確認させて頂いているのですが、(といっても世間話で最近の話題で盛り上がっているだけですが)バスやタクシーでは入院時の荷物が大変と思い、私が病院へお迎えにあがることにいたしました。ちょうど、入院関係の書類へ私の署名も必要でしたので、送迎のついでにこちらも手続きを終えることに。

当日、病室へ訪問した際は比較的元気なご様子でしたが、ガンの症状で食が細くなっていたこともあり、体力がかなり落ちており歩くのがやっとの状況。私の車へ乗って頂く際にも自力ではあがることができない様子で、退院後のひとり暮らしが心配でした。

しかし、先日の定期訪問で伺った際は見違える位に元気になられており足取りもしっかりされ、いつも通り私のくだらない話しに大笑いして頂けて、ほっといたしました。前回の入院時はおひとりでは立ち上がることができない状況でご近所の方が救急車を手配され、入院中もご近所の方が心配されて、あれやこれやと世話をして頂けたとのことです。

私達、死後事務支援協会でも最大限サポートはしていきますが、やはりご近所の方のお力添へは、心強いものですね。ガンのステージ4と厳しい状況ではありますが、ご本人さんの叶えたい夢に向けて協会としても頑張りたいと思う定期訪問でした。

2018.11.30

死後事務研修会forケアマネジャー

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。11月も今日で終わりとなり、明日からは2018年最後の月、そして平成最後の12月ともなるわけで、今年もあっという間に過ぎ去ったなという感じです。意外と12月にも入ろうという時期にしては暖かな日が続いていますが、寒暖差はやはりありますので、ヒートショックなどで倒れてしまわないように注意してくださいね。

さてさて、この時期はどうしても高齢者の方がトイレや浴槽などで倒れられる事故が増加してきます。これは上でも書いたように寒暖差による血圧の乱高下などが原因で起こるものであり、高齢者の方、特におひとりで生活されている方にとっては孤独死の要因ともなりますので、くれぐれもご注意ください。

こうしたおひとり暮らしの高齢者の孤独死は増加する一途を辿っており、先日こうした状況に危機感を抱かれている、あしたば訪問看護ステーション様より、ケアマネジャー向けに何か注意喚起できるような勉強会の講師をして欲しいとのご依頼を受け、拙い話しではありますが講師を務めてまいりました。

今回のテーマーは今後増加が予想されるおひとり暮らしの高齢者、そしてその訪問看護にあたられる方が、もし、訪問先で孤独死現場に遭遇したら、何に注意して行動しなければいけないのかについて、遺品整理専門の行政書士の立場からお話しさせて頂きました。

内容としては、孤独死の実際の現場の様子の紹介、高齢者が孤独死している場合の兆候の種類、孤独死が発生した場合の家主とのトラブルの実例、おひとり様が抱える死後の手続きの心配についての死後事務委任契約を中心にした準備のお話しなどをさせて頂きました。

セミナー終了後の座談会では在宅医療をされているお医者様などから、遺言の要件や死後事務委任契約の費用などの質問も多数頂き、おひとり暮らしの高齢者や家族がいても医療費の滞納などで困っている実情を知ることができ、こちらとしても非常に勉強させて頂いた一日となりました。

2018.11.19

納骨堂の利用が増加する訳と死後事務委任契約

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。11月も後半戦へと突入し冬将軍の足音が聞こえてくるようですね。気温が低くなってくると高齢者の方ではトイレや浴室でのヒートショックによる突然死が増加してきますので、浴室暖房、暖房便座などを利用して急な温度変化で体がビックリしないようなお部屋造りをしてくださいね。

さてさて、本日は納骨についてのお話し。最近は昔ながらの「家」という考えが若い方の間では薄まっているように感じますよね。これは時代と社会の変化でもありますので、仕方のないことかと思われます。昔は一族郎党、一致団結していなけれは生き残れない時代でしたが、昨今の世の中はそうした家族や家同士の繋がりが強固でなくても生きていくだけなら個人の頑張りだけで十分生活できていけますので、「家」という考えが廃れてきても仕方がない時代と考えています。

そうした「家」という考えが廃れるにつれて見直されたのが「お墓」です。ひと昔前は「自分が死んだら家の墓に入る」となんの疑問も持たずに思っていたものですが、ここ最近は「お墓」以外の選択肢も非常に増えてきており、そもそもお墓なんていらない、自分の遺骨は海や山へ散骨してくれればいいという自然回帰の考え方も増えてきています。

そうしたお墓以外の選択肢のひとつとしてここ数年で爆発的に契約者の数を増やしているのが納骨堂です。納骨堂の一般的なイメージとしては、骨壷をお寺などが所有するコインロッカーのような場所に収めておくというものでしょうが、最近は機械によって搬送されてくる物やロッカータイプであっても煌びやかな装飾が施されているものなど多種多様な納骨堂が存在します。

なぜ、納骨堂の人気がこんなにも上がってきているのかと言えば、端的に言えば「費用」と「手間」と「宗教観の違い」となるでしょうか。納骨堂が選ばれる一番の理由はやはりそのお手ごろなお値段とも言えます。お墓ですと一基で何百万もするのが普通ですが、納骨堂の場合は家族構成などを考慮して契約するタイプを選ぶこともできることが多く、そうした場合は数万円~数十万円で契約することも可能です。

また、少子高齢化と宗教的な考えの違いから若い世代には自分の家の宗派が何なのかを知らない方も多く、当然宗教には関心が無いという方が増えてきています。そうした状況が続くことによって、先祖供養をお墓で敢て行うことに意味を見出せずに、親世代としても無縁仏になるくらいならお墓に拘らず、近くて便利な場所にある納骨堂の方が子供達もお参りしやすく、負担も少なくてすむのではと考えて納骨堂の人気が上がって来ているというわけですね。(家のお墓が遠方だと子供達がお参りするのに時間や費用が掛かり、結果として足が遠のいてしまい、無縁仏、無縁墓になってしまうのは寂しいですしね)

私達、死後事務支援協会でも名古屋の大須にあります、織田信長の菩提寺でもある萬松寺様と提携して納骨堂の代理店を勤めています。死後事務委任契約で皆様が心配される死後事務の内容のひとつとして、自分の死後の供養を誰が行ってくれるのか?というものですが、これについては死後事務委任の契約内容にて自由に決めることができますので、お墓や散骨、納骨堂など、ご自身の希望を契約内容に盛り込むことよって、受任者たる当協会がご依頼者の方の死後、その契約に従って実現していきますので心配はございません。(特にご希望がないという場合でも萬松寺様との納骨堂契約によって33回忌まで納骨堂で供養の後、平和公園にて永代供養を行います)

当協会では死後事務委任契約の締結時にご依頼者の方のご希望を確認して葬儀のプランや火葬後のご遺骨の埋葬先などを決めさせて頂いております。お墓や納骨堂に限らず、散骨の場合などでもご希望のプランがあれば一緒にそのプランについて検討し、見積りを取り、生前の契約などのお手伝いをさせて頂いた上で死後事務委任契約書へとその内容を盛り込んでいきますので、自分の最後をどのように彩っていきたいのかを一緒に考えさせて頂ければと思います。

死後事務や納骨堂の事でご相談があればいつでもご連絡くださいね。

(萬松寺 水晶殿 合祀プラン 納骨式の様子)

.png)